船橋市立

習志野台第一小学校

船橋市立

習志野台第一小学校

- 〒274-0063千葉県船橋市習志野台2-51-1

- 047-466-1010

新着情報(令和4(2022)年9月)

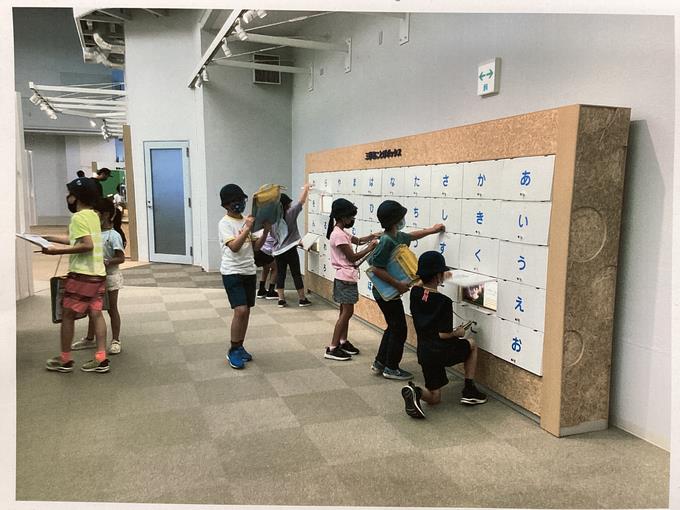

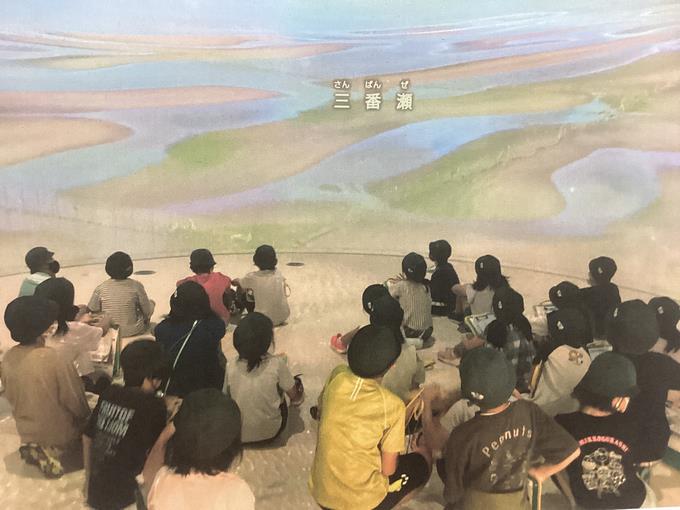

9月26日 3年生校外学習 三番瀬環境学習館

令和4(2022)年9月30日

9月26日 3年生が校外学習で三番瀬環境学習館に行きました。

バスの車窓から船橋市の土地の様子を見学しながら,三番瀬まで行きました。干潟にはたくさんの生き物がいました。エビやカニと触れ合うこともできました。

館内では学ぶゾーン,知るゾーン,考えるゾーンがあり,三番瀬の魅力を体感し,楽しく学習しました。

3年生 9月27日 石井食品オンライン学習

令和4(2022)年9月30日

3年生の社会科では工場の様子について学習しています。子供たちは私たちの船橋や,石井食品の方からいただいた動画で,ミートボール工場について,生産の工程や働く人々の様子を学習しました。そして,今日は八千代工場の方々からお話を伺いました。

工場の方々が,子供たちの様々な質問に丁寧に答えてくださったので,理解が深まりました。イタリアンリゾットのおみやげまでいただき,子供たちは大喜びでした。

9月22日 3年生人権教室

令和4(2022)年9月22日

9月22日(木曜日)5校時に,船橋人権擁護委員の方々に来校していただき,人権啓発DVD「プレゼント」を見ながら「いじめ」について考えました。

子供たちは活発に意見交流をし,思いやりや優しい心,勇気ある行動の大切さについて,理解を深めていました。

給食試食会

令和4(2022)年9月20日

9月15日(木曜日)3年ぶりに給食試食会が開かれました。対象は3年生の保護者の方です。

校外学習に行っている,5年生の教室を使いました。

本校の給食は和食を中心とし,だしをていねいにとって,できるだけ素材の味を活かすように調理しています。栄養士が,本校の給食について各教室を回って説明しました。

試食会に参加したみなさんからは,「薄味なので,材料そのものの味を感じることができていいですね」との言葉をいただきました。

9月15日の給食

ごはん 魚のごまだれ焼き 納豆あえ

けんちん汁 パインアップル 牛乳

9月16日 5年生一宮校外学習7

令和4(2022)年9月19日

一宮校外学習の最後の活動は陶芸です。

工作棟で、陶芸家の先生に「陶芸」について教えていただきました。粘土を錬るには思ったよりも力が必要です。先生が見せてくださった菊錬りで、粘土が菊の花びらのように伸びていく様子を見て皆、目を見張っていました。

お椀や茶碗を作るときに使う「ろくろ」の体験もさせてもらいました。機械で動く「ろくろ」の上の粘土は、押さえているだけでどんどん形が変わってくるのでおもしろかったです。

今日作った皿や置物は、一ヶ月以上乾燥させた後、焼き上げて学校に届けられます。到着が楽しみです。

あっという間に終わってしまった二日間の校外学習。生まれて初めての体験の中で、たくさんの発見や感動がありました。「楽しかったー。また一宮に行きたいなあ」という声が多く聞こえてきました。

一宮校外学習でさらに仲良くなった5年生。一宮で学んだことを生かして「自分の力をみんなのために」の学年目標に向かって、さらに成長していくことでしょう。

9月16日 5年生一宮校外学習6

令和4(2022)年9月19日

一宮校外学習の2日目が始まりました。

使った寝具を片付けてから、朝の集いです。元気よく校歌を歌って、ラジオ体操をしました。

そして、分担場所をていねいに掃除しました。感謝の気持ちを込めて、来たときよりもさらにきれいにしようと、習一っ子らしく黙働で取り組んでいました。

9月15日 5年生一宮校外学習5

令和4(2022)年9月19日

夕食後、キャンプファイヤーを行いました。

ちょうど日没と時間が重なり、心地よい風も吹いてきました。

キャンプファイヤー第1部は厳かな雰囲気で始まりました。

教頭先生が扮する「火の神」から「火の子」が受け取ったのは、「協力の火」「なかよしの火」「努力の火」。

火は人間の文化の象徴という話を思い出しながら、いつも元気いっぱいの5年生も、薪で燃えるオレンジ色の火を静かに見つめていました。

キャンプファイヤー第2部はダンスタイムです。「キツネダンス」や自分達でアレンジした「タタロチカ」で大いに盛り上がりました。

9月15日 5年生一宮校外学習3

令和4(2022)年9月19日

一宮校外学習で楽しみなのは、生活班の友達と部屋の中でおしゃべりをしたりゲームをしたりすることです。部屋に入って荷物を整理すると、皆、すぐにトランプやUNOを始めました。

今回の校外学習では、感染症対策のため、水筒の代わりにペットボトル飲料を持って行きました。宿泊する部屋は畳敷きです。今流行している「ペットボトルフリップ」(水などが入ったペットボトルを投げて一回転させ着地させる遊び)に格好の場所です。いくつかの班は、ペットボトルフリップに夢中になっていました。

9月15日5年生一宮校外学習4

令和4(2022)年9月19日

宿泊学習で楽しみなのが食事です。食事係がてきぱきと活動し、準備をしてくれました。ハンバーグやコーンスープ、エビフライ、朝のオムレツ、昼のカレーライス・・・毎食デザートにスイーツが付きます。子供たちに人気があるメニューばかりで、皆、もりもり食べました。おかわりもたくさんしました。2日目の昼食では「すぐバスに乗るから、自分の胃と相談して食べてくださいよ」と注意される子もいたほどです。

9月15日 5年生一宮校外学習2

令和4(2022)年9月19日

一宮少年自然の家は、海の近くにありますが緑も豊かです。様々な活動の合間に広い芝生の庭で、思い切り遊びました。グランドゴルフやフリスビー、竹馬などの遊具も揃っています。

天気も良く、芝生の上の風はさわやかで、時間を惜しんで遊びました。

9月15日 5年生一宮校外学習1

令和4(2022)年9月19日

9月15日(木曜日)5年生が一宮校外学習に出発しました。

この校外学習は、船橋市立一宮少年自然の家(長生郡一宮町)に1泊2日で滞在し、様々な体験学習をするものです。5年生の学年目標「自分の力をみんなのために」にむかって、校外学習実行委員を中心に計画を立て、準備をしてきました。

2時間半バスに揺られ、着いたのは「いこいの森」。小鳥のさえずりや虫の声が聞こえてきます。お弁当を食べてから、班ごとにウォークラリーに出発しました。

こま地図を読み取るのが難しく、ほとんどの班が遠回りをしたり、道に迷ったり・・・それでも協力して、励まし合って、なんとか少年自然の家にたどり着きました。

たくさん歩いて、考えて・・・へとへとになりながらもゴールの時は、皆が笑顔でした。

9月13日 2年生 学区探検

令和4(2022)年9月13日

9月13日(火曜日)2年生が生活科で学区をたんけんしました。

学年皆で習志野台の町を歩き、自分が調べたい施設を探します。今日は学校から西側を歩きました。

家の人と行ったことのあるところでも、学習として歩くと見え方が違ってきます。

「このお店は中がどうなっているんだろう?」などと話しながら歩いていました。

後日、今度は東側を歩き、自分が興味を持った施設を決めてグループで調べ学習を行います。

学区たんけんを通して、習一っ子は習志野台の魅力をたくさん発見することでしょう。

9月9日 不審者対応訓練

令和4(2022)年9月11日

9月9日(金曜日)朝のスキルタイムの時間に不審者対応訓練が行われました。

日頃、授業中は校門を閉めておく等、学校の安全には配慮をしていますが、「もしも」の時に自分の命を自分で守れるように練習しておくことが大切です。

決められた言葉が放送から流れると、児童は静かに教室の鍵をかけ、入口に机を置き、不審者が入れないようにしました。担任が不審者対応に入るクラスは、ベランダを使ってとなりの教室に避難します。児童は無言で姿勢を低くして待ちました。

不審者対応訓練は、教職員のための訓練でもあります。不審者に穏やかに声をかけて時間を稼ぎ、児童がいない方に誘導していきました。そして、笛の音を聞きつけた職員が駆けつけ、さすまた等を手に不審者を取り囲みました。

昨年度に引き続き、不審者役をやった職員の迫真の演技に、低学年児童は訓練とわかっていてもドキドキしたようです。

9月1日 避難訓練・引き渡し訓練

令和4(2022)年9月6日

9月1日。今日は防災の日。

大きな地震が発生したことを想定し、避難訓練が行われました。

前触れもなく、教室のスピーカーから地震の音が流れると皆、黙って机の下に頭を隠し、机の脚をしっかり押さえました。

予定では校庭に避難することになっていましたが、朝の雨で校庭がぬかるんでいたので、防災頭巾をかぶって整列し、避難経路を確認しました。

12時10分からは引き渡し訓練も行いました。保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。

9月1日 全校朝会

令和4(2022)年9月6日

9月1日(木曜日)習一っ子の元気な声が、学校に戻ってきました。

久しぶりに会う友達と笑顔で話しています。

転入してきた友達を迎え、8時半から全校朝会が始まりました。

校長からは「『Impossible(不可能)』だと思えたことも、工夫し、努力すればできるようになる。『I'm possible(私はできる)』という言葉に変わる・・というパラリンピックの選手の考え方に出会いました。言葉は綴りの点の打ち方で全く意味が変わります。私たちは工夫と努力で自分を変えることができるのです。9月からこの気持ちを持って学校生活を送っていきましょう。」という話がありました。

どのクラスの児童も背筋をぴんと伸ばし、頷きながら話を聞いていました。