船橋市立

豊富小学校

船橋市立

豊富小学校

- 〒274-0053千葉県船橋市豊富町1

- 047-457-1565

新着情報

本日の給食

令和8(2026)年2月17日

《船橋産の食材を食べて知る日ネギ!》

今日の給食の肉みそソースをリクエストしてくれたのは職員室です。デザートのプリンをリクエストしてくれたクラスは3年1組・4年1組です。今日の肉みそソースには、ねぎがたっぷり入っています。ネギは、寒い冬にぐっとおいしくなる野菜です。体をあたためる働きもあり、風邪をひきやすい季節にぴったりです。旬のねぎの甘さを感じながらあじわって食べましょう。

ソフトめん グリーンサラダ 肉みそソース ココアプリン

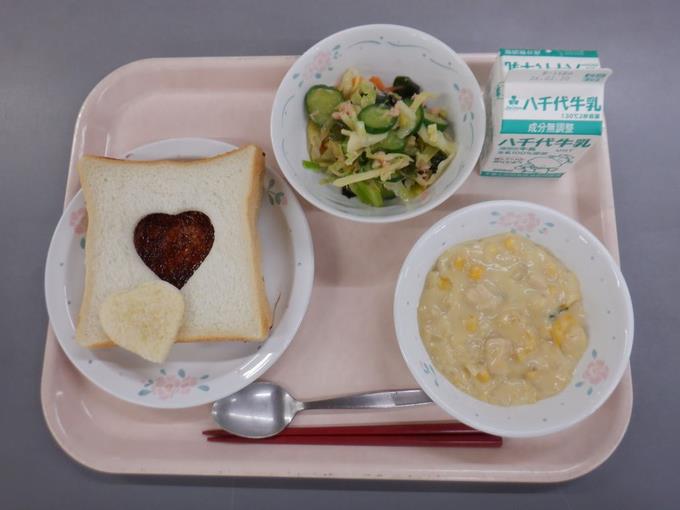

5年生 対話型鑑賞教室

令和8(2026)年2月17日

本日、5年生は外部のファシリテーターの方をお招きし、「対話型鑑賞教室」を行いました。船橋にゆかりのある作品をカードにした教材を使い、作品を“見る”だけでなく、“対話を通して味わう”という特別な学習に取り組みました。

まずは、カードに描かれた作品についてファシリテーターの方から説明を聞き、作品の背景や魅力に触れました。その後、3枚のカードを自由に組み合わせて物語を創作する活動へ。子どもたちは、カードに描かれた人物や風景から想像を広げ、グループで意見を出し合いながら物語を形にしていきました。

同じカードを使っていても、グループごとにまったく違う物語が生まれるのがとても印象的でした。「この人物はこういう気持ちなんじゃないかな」「この風景はこんな場所かもしれない」と、子どもたちの視点や発想が次々と飛び出し、ファシリテーターの方との対話を通して、作品への理解が深まっていく様子が見られました。

発表の時間には、どのグループも自分たちの物語を堂々と紹介し、聞いている子どもたちも興味津々。作品の見方や感じ方に“正解はひとつではない”ということを、自然と学んでいるようでした。

最後に、子どもたちは自分のお気に入りのカードを一枚選び、その理由を発表しました。「色づかいが好き」「この人の表情が気になる」「見ていると物語を思いつく」など、一人一人が自分の言葉でしっかりと理由を伝える姿が見られ、作品と向き合う姿勢の成長を感じました。

今回の活動を通して、子どもたちの“芸術を味わう力”や“自分の感じたことを言葉にする力”が大きく育ったように思います。貴重な学びの機会をつくってくださったファシリテーターの皆様に、心より感謝申し上げます。

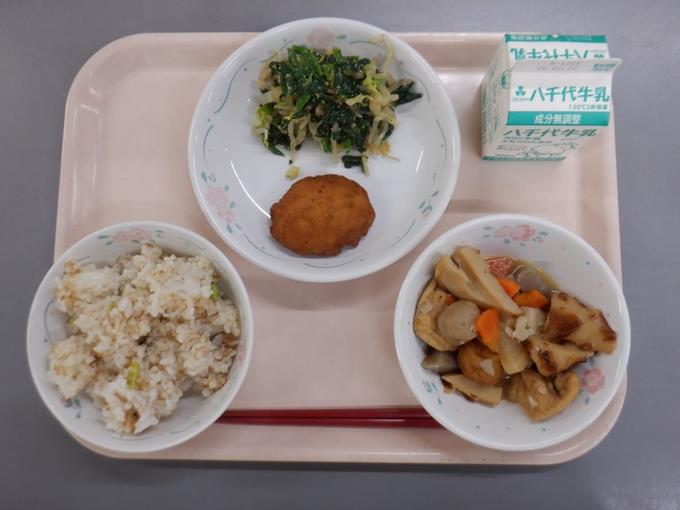

本日の給食

令和8(2026)年2月16日

《第9回豊小トラベル!埼玉県に行ってみよう》

今日の給食は、埼玉県行田市の郷土料理、ゼリーフライです。名前にゼリーとありますが、あまいデザートではありません。おからやじゃがいもをまるめて揚げたコロッケのような料理です。小判の形が「銭」に似ていたことから、この名前がついたと言われています。みんなが食べやすいように今回はカレー味にしました。地域の知恵がつまった味を楽しみましょう。

かつおだしご飯 セリーフライ ほうれん草のおひたし おでん

本日の給食

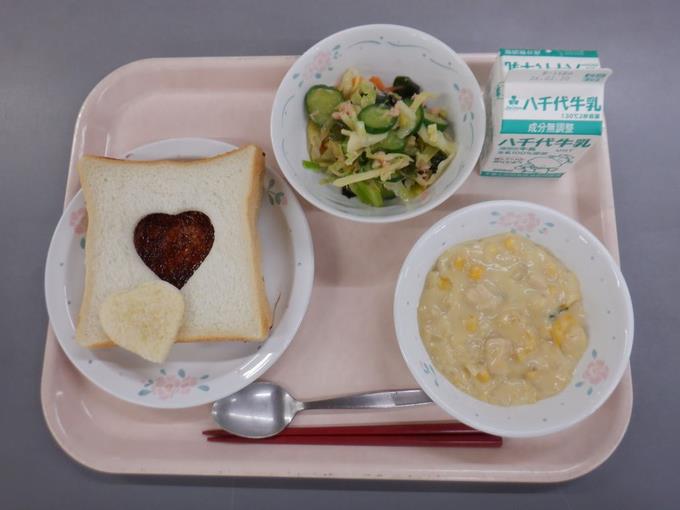

令和8(2026)年2月13日

《みんなの声で登場!》

豊小ベーカリーを開店します。 今日は「チョコサンド&ラスク」です。リクエストしてくれたクラスは3年1組・しらじです。前回はいちごジャムでしたが、バレンタインメニューとしてチョコサンドにしました。私は、みんなの笑顔が大好きです。ハート型にきりぬいたサンドイッチが、楽しい気分を届けてくれます。ラスクも調理員さんたちが丁寧に作ってくれました 。

。

チョコサンド&ラスク ツナとわかめのサラダ コーンポタージュ

4年生 プラネタリウム見学

令和8(2026)年2月12日

本日、4年生はスクールバスに乗って、船橋市総合教育センターにあるプラネタリウムを見学してきました。

夜空に浮かぶたくさんの星を目にして、歓声を上げて感動していました。月、太陽、星、星座について、楽しく学んでくることができました。

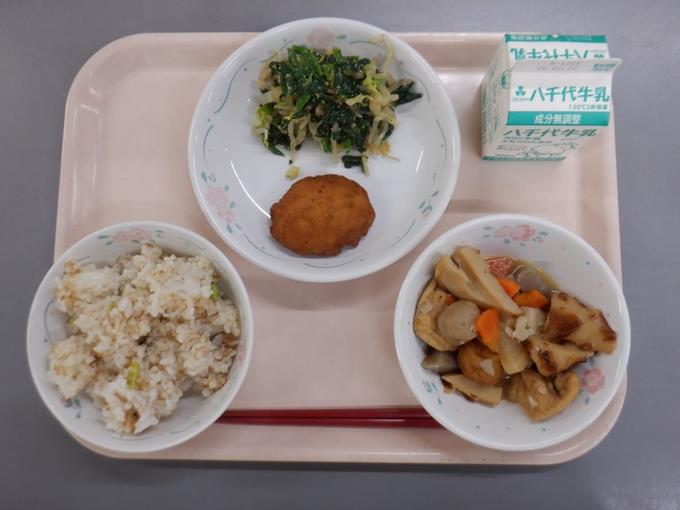

本日の給食

令和8(2026)年2月12日

《へんしんハンバーグ!おからパワー》

今日の給食はみんなの大好きハンバーグ!今回は、お肉とおからで作ったハンバーグです。おからは、大豆から豆腐を作るときにできる食べ物で、体の調子をととのえる食物せんいやたんぱく質がたっぷり入っています。お肉と合わせることで、ふんわりやわらかく食べやすく工夫しました。いつものハンバーグが栄養たっぷりにへんしんしています。

ご飯 おからハンバーグ 海苔酢和え 根菜のみそ汁 みかん

授業参観・懇談会

令和8(2026)年2月10日

本日は、今年度最後の授業参観および懇談会を行いました。お忙しい中、多くの保護者の皆さまにご来校いただき、心より感謝申し上げます。

各学年では次の授業を公開しました。

-

1年生:国語「おはなし どうぶつえん」をつくろう

-

2年生:道徳「いのちのつながり」

-

しらじ:道徳 ぼく

-

3年生:算数「三角形」

-

4年生:道徳「ドッジボール」

-

5年生:理科「人のたんじょう」

-

6年生:道徳「ぼくの生まれた日」

どの学年でも、子どもたちが積極的に手を挙げて発表したり、真剣な表情で話し合いに取り組んだりする姿が見られました。保護者の皆さまに、日々の学習の成果や成長した姿をご覧いただけたことを嬉しく思います。

授業後の懇談会にもご参加いただき、ありがとうございました。今後とも、本校の教育活動へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

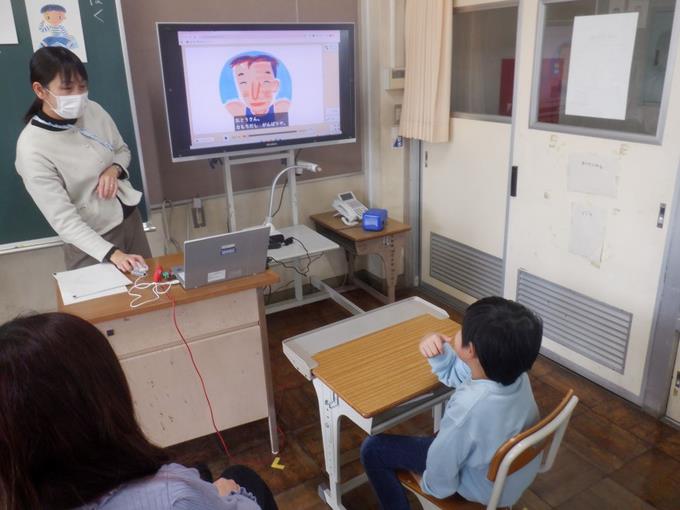

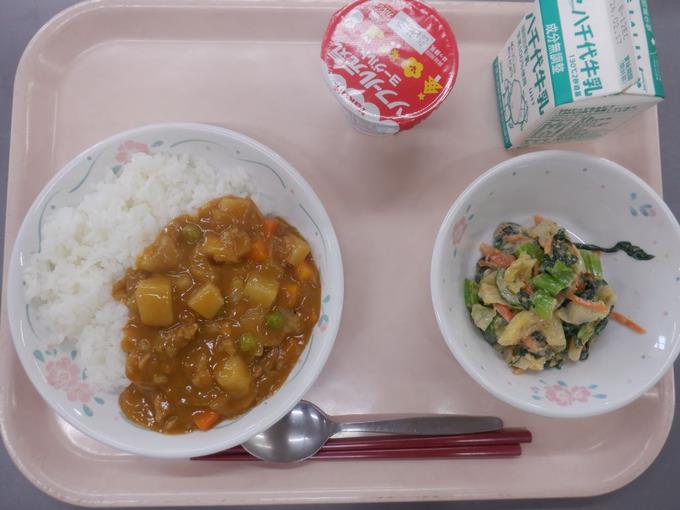

本日の給食

令和8(2026)年2月10日

《みんな大好き!カレーライス》

今日の給食カレーライスをリクエストしてくれたのは、2年生、しらじ、職員室です。学校のカレーは、カレーのルーとたくさんの野菜を使って作る、給食でも人気のメニューです。ご飯といっしょに食べることで、元気のもとになるエネルギーがしっかりとれます。リクエスト献立はみんなの「食べたい!」という声から生まれました。心をこめて作ったカレーライスを味わってください。

カレーライス 胡麻ドレサラダ ヨーグルト

本日の給食

令和8(2026)年2月9日

《小学芋でも中学芋でもなく、なぜ、大学芋なの!》

昭和の初め頃、東京の大学の近くの屋台で、安くてお腹がいっぱいになる揚げたさつま芋に甘いタレをからめた料理が売られていました。お腹がすいた大学生がよく買って食べていたそうです。東京には、たくさんの大学があり、そのことから、「大学生に人気だった芋」=「大学芋」と呼ばれるようになったと言われています。

ご飯 大学芋 ナムル 生揚げのチリソース

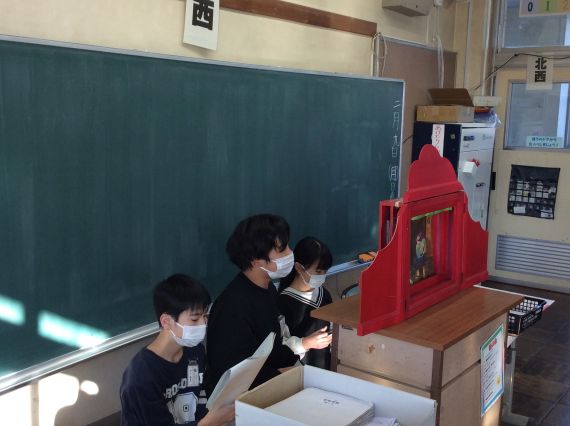

図書委員会 紙芝居読み聞かせ

令和8(2026)年2月9日

今日は、図書委員会の児童が3年生に向けて紙芝居の読み聞かせを行いました。 演目は、落語を題材にした「メガネ屋とどろぼう」。テンポの良いお話に、子どもたちも自然と引き込まれていました。

図書委員の児童たちは、休み時間を使って読み方や声の大きさを工夫しながら練習を重ねてきました。本番では、その努力がしっかりと表れ、登場人物の気持ちが伝わるような生き生きとした読み聞かせができていました。

紙芝居を見ていた3年生も、終始楽しそうに耳を傾け、笑顔がたくさん見られました。 子どもたち同士が関わり合いながら学び合う、温かい時間となりました。