船橋市立

行田中学校

船橋市立

行田中学校

- 〒273-0044千葉県船橋市行田3-6-1

- 047-439-2118

新着情報(令和5(2023)年5月)

修学旅行in福島 その2

令和5(2023)年5月31日

2日目は、各班が事前に立てた予定に沿って、会津若松市内の散策を行いました。

生憎の雨模様でしたが、スタート地点を飯盛山と鶴ヶ城に分けて行い、各々の班が体験活動や施設見学、福島の美味しいグルメ巡りを楽しみました。

赤べこ作り体験 慶山焼作り体験

蒔絵体験 ラーメン&カツ丼

慣れない土地で道に迷ってしまい、予定通りに行動できそうもなく不安なときもありました。

しかし班長が先生に連絡をして指示を仰いだり、地元の方々に目的地までの道を尋ねたりと、班のメンバーそれぞれが協力をして乗り切ることができていました。

中学3年生として、今後社会で生きていく上で必要な力が身についているなと感じました。

ホテルに戻って夕食の後は、震災講話がありました。

一日市内を散策して疲れている中でしたが、実際に東日本大震災を経験した語り部さんの話に真剣に耳を傾けていました。

多くの生徒が用紙いっぱいにメモを取り、震災の恐ろしさや人々の復興の努力を引き継いでいこうという意思が感じられました。

次回は3日目の様子を投稿します。

令和5年度 第1回保健体育科研究全体会

令和5(2023)年5月31日

5月30日(火曜日)に第1回保健体育科研究全体会が本校図書室で行われました。本校は令和3年度に船橋市教育委員会から学校体育の研究指定を受け今年度で3年目となりました。全体会の参加者は、船橋市教育委員会保健体育課の先生方をはじめ、研究協力員の折笠先生、海野先生に参加していただきました。本校体育主任から今までの研究の成果と課題や今年度の取り組み状況等について説明がありました。 また、研究主任から全校の研究状況や取り組み方法について説明がありました。この保健体育の研究を基に「わかる・できる」をテーマに全校で取り組んでいます。

保健体育課から、船橋市の体育についてや体育学習を行う上でのポイントなど詳しく説明していただきました。短い時間ではありましたが、活発な意見交換がなされとても有意義な時間となりました。

修学旅行in福島

令和5(2023)年5月29日

3年生は5月18・19・20日で福島県へ修学旅行に行きました。

小学6年生では新型コロナウイルスの影響で予定通りの修学旅行が実施できなかったこともあり、心待ちにしている生徒の様子が多く見られました。

今回の修学旅行のテーマは「楽学両道」。楽しむことも学ぶことも全力で行い、最高の思い出を作ることが目標です。

1日目は、9クラスが福島県内4か所に分かれて活動を行いました。

まだまだ体力が有り余っている様子の生徒もいれば、沢山歩いて疲れ切った様子の生徒もいましたが、福島の自然や文化に触れ充実した一日目となりました。

アクアマリンふくしま あぶくま洞・入水鍾乳洞

大内宿・塔のへつり 野口英世記念館・日新館

ホテルについてからは元気を取り戻し、絶品バイキングと学年レクを楽しみました。

普段この時間帯にこれだけの友達と一緒に過ごせる機会は無いので、終始楽しそうに過ごしている姿が印象的でした。

レクの様子(1) レクの様子(2)

率先して水をつぐ姿も

次回は、2日目の様子を投稿します。

給食試食会

令和5(2023)年5月24日

5月19日(金曜日)に給食試食会が行われました。1年生保護者を対象に、試食会参加の募集をかけたところ、当日は約80名の保護者の方に参加していただきました。

この試食会はPTAが主催であり、会の初めにはPTA会長から挨拶をいただきました。その後、本校栄養士の御子柴先生から、行田中学校の給食について、資料を使いながら詳しく説明いたしました。

事前にA食、B食を注文し、生徒と同じ方法で食事を取り、試食をしました。何人かの保護者に感想を聞いてみると、「うちで食べている味付けより薄味でした」「たくさんの量を調理しているのにとてもおいしかった」と様々な感想を聞くことができました。試食後は、生徒や我が子がランチルームで昼食をとる様子を見守る保護者の方も大勢いました。

この給食試食会で学校給食に対するご理解を一層深められたことと思います。今後とも、本校の学校給食にご理解とご協力をお願いいたします。

第1回6校連絡協議会

令和5(2023)年5月19日

5月17日(水曜日)に6校連絡協議会が本校図書室で行われました。この6校連絡協議会は、行田中学校区6校(行田中、行田西小、行田東小、法典西小、塚田小、塚田南小)の学校代表とPTA等代表で構成されています。

目的としては、行田中学校区6校の教育活動及びPTA活動の情報交換や意見交換を中心に各校の教育活動やPTA活動推進に資することを目的としています。

第1回目から活発な意見交換がなされ、有意義な協議会となりました。各校の取り組みや意見交換会を基に、学校、PTA共に、さらにより良いものにしていけたらと思います。

全校集会

令和5(2023)年5月15日

5月15日(月曜日)の6校時にmeetによる全校集会が行われました。集会の内容は、表彰披露、専門委員長委嘱状伝達、校長先生のお話、緑の羽根募金について、教育実習生の紹介です。

今回集会で表彰披露をした部活動は、陸上部、卓球部、演劇部、男女バレー部、男子テニス部でした。今回の大会をとおして日頃の練習の成果や課題が見えたかと思います。この先の県大会や総合体育大会に向けさらに練習に励んでほしいと思います。

専門委員長委嘱状の伝達では、生徒会長から各専門委員長一人一人に委嘱状を渡していました。その際の生徒会長の「お願いします」と力強い一言が、各専門委員長に対する期待の表れと感じられました。さらに行田中学校がより良い学校になるよう先生たちもサポートしていきます。

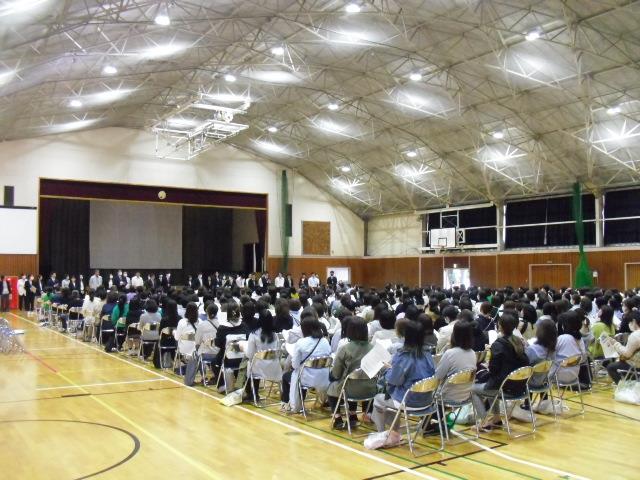

前期授業参観・部活動保護者説明会

令和5(2023)年5月10日

5月2日(火曜日)に前期授業参観が行われました。出席番号による分散参観とし、学級担任中心の授業を2・3校時に公開しました。当日はたくさんの保護者の方に参観していただきました。

1年生は校外学習の事前学習の発表を中心に班で発表しました。また、2年生では、教科の時間と鎌倉での班別行動計画について発表をし、3年生は、教科の時間と修学旅行の事前学習の発表をしました。

1~2年生は新しいクラスになり1か月。新たな友達ができ、そして、新たな気持ちでスタートしました。3年生は、どのクラスも授業に集中し、2週間後に控えた福島への修学旅行を楽しみにしている雰囲気が授業を通して保護者の皆さんにも伝わったことと思います。

前期授業参観を行うにあたり、朝からPTA役員さんが保護者受付をしてくださり大変助かりました。ありがとうございました。

授業参観後、午後から部活動保護者会、全体会が体育館で行われ、その後、各部活動に分かれて顧問と保護者による保護者会が開かれました。

顧問より今年度の部活動方針や連絡等の説明がありました。生徒たちが楽しみにしている部活動、先生と保護者が生徒を後押しできる体制づくりができました。

第1回学校運営協議会

令和5(2023)年5月10日

5月10日(水曜日)に本校図書室にて第1回学校運営協議会を開催いたしました。学校運営協議会は、学校と地域が一緒になり、子どもの教育に取り組むことができる「地域とともにある学校づくり」の転換と「社会に開かれた教育課程」の実現を図ることをねらいとしています。本校では、校長を含めた8名の協議会委員で組織されています。

学校運営協議会の様子 飯塚会長(真ん中)

本日の主な内容は、学校経営方針の承認、学校での課題、学校と地域の連携・協働についての検討が行われ、各委員から活発な意見、提案がなされました。第1回運営協議会を皮切りに、学校と保護者、地域が同じ目標の下、さらに連携してよりよい行田中学校を目指していきます。※学校運営協議会については、学校たより等でもお知らせします。

前期授業参観(3学年)

令和5(2023)年5月8日

5月2日に前期の授業参観が行われました。

3年生では1時間目は各学級担任の授業を行いました。いつもの授業のように元気に手を挙げたり話し合い活動をしたりする生徒もいれば、多くの保護者が来て緊張していた生徒も見られました。また2組は理科で「力の合成」について実験をしていましたが、なんと保護者の方々も班の机に集まり生徒と一緒に実験に参加している姿もありました!

多くの発表が見られました!

なんと保護者の方々も実験に参加…!

2時間目は修学旅行の事前学習として作成した「福島カルタ」で対抗戦を行いました。1人1人がテーマを決めて調べ学習を行って絵札と読み札を作成し、かわいらしい絵や本物のような繊細な絵、着眼点が個性的な絵など…見ていて楽しい色とりどりの絵札が集まりました。修学旅行班が2つずつ合同で行ったカルタ対抗戦では、各クラスリーグ戦を作ったり、競技のようにオリジナルルールを作ったりと楽しくゲームをしながら福島の知識を深めることができました。

素敵なカルタの数々

全てのカルタを狩った猛者も…

第一回避難訓練

令和5(2023)年5月2日

5月1日(月曜日)の6時間目に、第一回避難訓練が行われました。新年度もはじまり、学年やクラスも変わり、各教室からの避難経路を確認しました。

訓練の内容は、震度6の地震が発生、その後第一理科室から火災が発生という想定で行われました。中村先生の講評では、どの学年も放送の指示を聞き、自らの身を守り、そして、避難する際は、「お・は・し・も」の約束を守り、迅速に避難することができていたとお話がありました。

自然災害はいつ起きるかわかりません。今回の避難訓練を教訓に実際の行動でも冷静に判断し、避難することを心がけるようしておくことが大切ですね。