船橋市立

法典東小学校

船橋市立

法典東小学校

- 〒273-0048千葉県船橋市丸山5-25-1

- 047-438-1929

新着情報(令和7(2025)年7月)

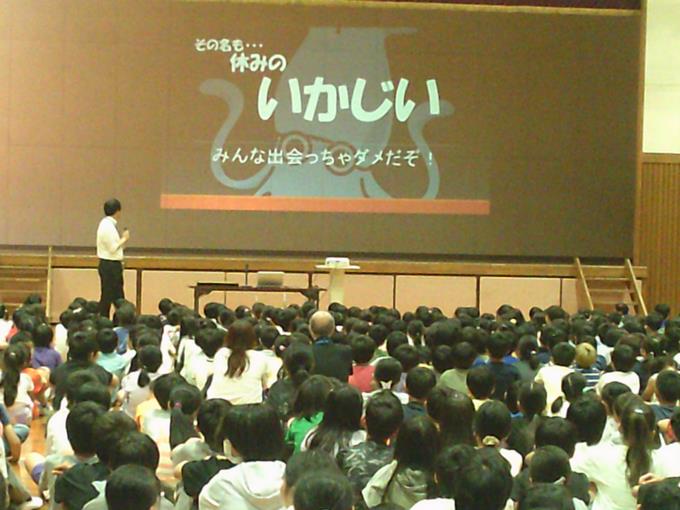

夏休み前 全校朝会

令和7(2025)年7月22日

7月18日(金曜日)、夏休み前の全校朝会がありました。校長先生からは、44日間の夏休みにしかできないことに取り組んでみようというお話とSDGsについてお話がありました。SDGsについては、身近なところから取り組めればいいですね。ぜひ、夏休みに考えてみてください。近藤先生からは、夏休みの過ごし方についてお話がありました。「いつもどおり」「お金の使い方」「事件・事故」「いじめ」、この4つのことについて、「いかじい」というキーワードで覚えることができました。図書委員からは、課題図書について紹介がありました。ぜひ、夏休みにたくさん本を読んで、心を豊かにしましょう。9月には、ひとまわり成長した皆さんに会えるのを楽しみにしています。

1年生 鍵盤ハーモニカ講習会

令和7(2025)年7月22日

7月11日(金曜日)に、1年生を対象に鍵盤ハーモニカ講習会が実施されました。講師の先生をお招きし、鍵盤ハーモニカの基本的な使い方や演奏のコツを教えていただきました。先生の音に合わせて指を動かしたり、息を吹き込んだりしながら、真剣な表情で取り組んでいました。きれいな音が出ると、あちらこちらから歓声があがり、笑顔があふれていました。

この講習会を通して、鍵盤ハーモニカの楽しさに触れることができたようです。これからの音楽の授業で、今日学んだことを生かして、ますます楽しく演奏してくれることと思います。

令和7年度のフッ化物洗口が始まりました

令和7(2025)年7月17日

歯の健康を保つことは、人生の最後まで食べる楽しみを失わず、健康寿命を延ばすことにつながります。フッ化物洗口は、フッ化物を水に溶かした液でぶくぶくうがいをする方法です。生えたての永久歯に対して、最もむし歯予防効果が高いといわれています。そこで、 船橋市では、乳歯から永久歯へ生え変わる小学生の時期にフッ化物洗口を行い、子供たちが生涯にわたって健康な歯で過ごせるよう、船橋歯科医師会、船橋薬剤師会、教育委員会の協力のもとに実施しています。

法典東小学校では、今年度初めてのフッ化物洗口を7月17日(木曜日)に実施しました。担任がボトル2プッシュ分を紙コップに入れ、ティッシュペーパー2枚と一緒に児童に渡します。全員に配付したら、一斉に口に入れ、1分間ぶくぶくうがいをし、最後にティッシュを紙コップに入れてそこにそっと吐き出します。9月以降も、原則、毎週木曜日に実施していきます。

校内夢・アート展

令和7(2025)年7月17日

先日は、個人面談にお越しくださり、ありがとうございました。その際にご覧いただいたことと思いますが、現在、校内夢アート展を開催しています。各学年の廊下に色鮮やかな作品が掲示され、とても華やかな雰囲気です。1~5年生の作品は、どれも創造性が豊かで、鑑賞しているとワクワクした気持ちになります。6年生は、6年間過ごした法典東小学校のお気に入りの場所を、丁寧に絵に表しました。

2年生 校外学習

令和7(2025)年7月16日

2年生 校外学習

7月2日(火曜日)に2年生がイオンモール幕張新都心にあるカンドゥーに行ってきました。

子供たちは、運転士やたこ焼き屋さん、セキュリティースタッフなどたくさんのお仕事体験をすることができました。その中で、それぞれの職業について知ることができ、仕事の面白さを味わうことができました。また、仕事終わりにもらえるカッチン(カンドゥーで使える通貨)を持ってお買い物している子もいました。お金の金額と物の金額を見ながら「これは買えるのかな。」と考えている姿も見られました。

この校外学習を通して、いろいろな職業に興味をもってほしいと思います。

幼稚園・保育園の先生方による授業参観

令和7(2025)年7月11日

7月10日(木曜日)には、幼稚園や保育園との連携の取り組みの一つとして、近隣の幼稚園・保育園の先生方による授業参観を行いました。健伸幼稚園、コスモス幼稚園、オーチャードキッズ船橋馬込沢園、丸山旭保育園、船橋光の子保育園、船橋馬込雲母保育園、船橋馬込公園前雲母保育園、ロータス保育園から、たくさんの先生方にお越しいただきました。この3月に卒園したばかりの1年生はもちろん、全学年の授業の様子を見ていただき、成長した皆さんの姿に感動されていました。子供たちは久々の再会を喜び、休み時間になると幼稚園・保育園の先生の周りに集まっていました。

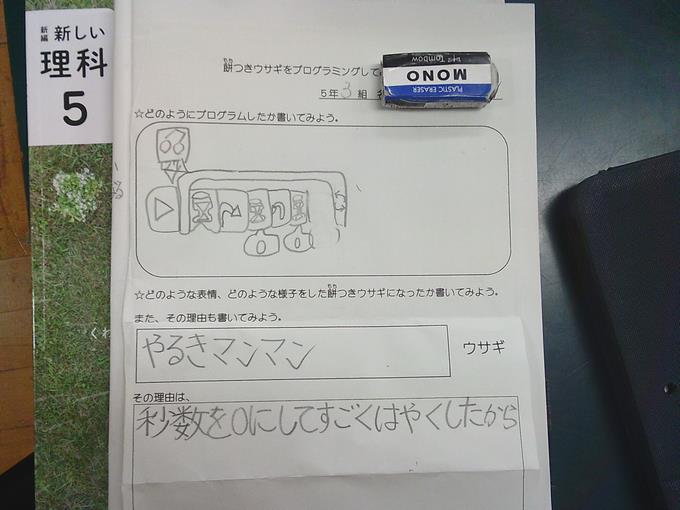

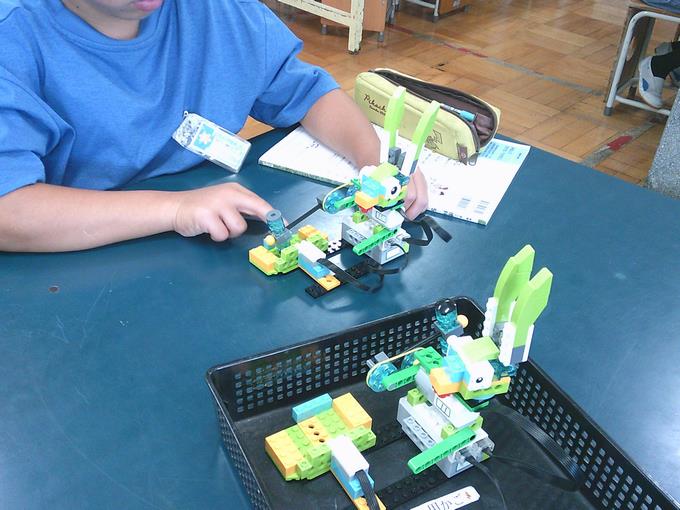

5年理科 プログラミングの学習

令和7(2025)年7月4日

7月2日の理科の授業では、5年生がプログラミング学習を行いました。レゴブロックで作ったウサギに、プログラミングで指令を与えて餅をつく動作をさせるという内容でした。それぞれの児童が様々な工夫をすることができて、音に反応させて餅をつかせる児童もいれば、センサーを利用して、人が餅をつく動きをするとうさぎも餅をつくようにプログラムした児童もいました。餅をつく速さを変化させた児童もいました。ある一定の回数餅をつくと、ブザーが鳴って餅つきが終わるようにプログラムした児童もいました。班の中で、各自のプログラミングを発表し合い、とても盛り上がりました。