船橋の歴史

メニュー

むかしむかしの船橋

- 旧石器時代

- 縄文時代

- 弥生時代

- 古墳時代

- 奈良時代~平安時代

- 平安中期

- 平安末期

- 鎌倉時代

- 南北朝~室町時代

- 室町後期(戦国時代)

江戸時代

明治から昭和前期時代

船橋市誕生から現在

こどもホームページで、船橋の歴史を会話形式で紹介しています。

むかしむかしの船橋

現在のところ船橋市内で人が生活していた最も古い時期は後期旧石器時代で、西船・印内の印内台遺跡群の一部から、約3万年前の石器が出土しています。

約1万2千~2千3百年前の縄文時代の遺跡は、市内の台地のあちこちから発見されています。

金属器と水田農業が、全国に普及していった弥生時代の遺跡は、市内には数少なく夏見台地、金杉台地等で発見されています。

4世紀~6世紀の古墳時代の高塚の古墳は、市内にはほとんど残されていませんが、当時の集落址は市内各地から発見されています。

奈良時代~平安時代の集落址も夏見台地、印内台地、東中山台地等から発見されています。

平安中期の朝廷の編さんした歴史書に、初めて船橋市に関する記事として意富比神(おほひのかみ)の名が記されています。現在の船橋大神宮の前身です。またある文献には、郷(ごう)の名として船橋市西部と推定される「栗原」が書かれています。

平安末期には、夏見を中心とする地域が伊勢神宮の荘園とされ、夏見御厨(なつみみくりや)あるいは船橋御厨と呼ばれました。

鎌倉時代に入ると、幕府の編さんした歴史書『吾妻鏡(あずまかがみ)』の文治2年の記事に、初めて「船橋」の名が記されています。鎌倉時代の船橋地方は幕府の有力な御家人、千葉氏の勢力下にありました。当時の造立と推定される石塔が宮本の西福寺にあります。

南北朝~室町時代になると、市域に関する資料がやや増加します。『香取文書(かとりもんじょ)』等に市内の村名が記され、また当時の板碑(いたび)(板石塔婆)が田喜野井、飯山満、高根、八木が谷等に残されています。

室町後期(戦国時代)には、当地方でも小規模な城砦が築かれ、夏見や小野田等に遺構が残っています。また船橋大神宮付近では、市(いち)が開かれました。

本町1丁目から出土した埴輪

船橋大神宮(意富比神社)。『三代実録』に「下総国意富比神」と記されています

西福寺(宮本6)にある鎌倉時代後期の作と推定される五輪塔(右)と宝篋印塔。ともに県の文化財に指定されています

江戸時代

豊臣秀吉の後北条氏征服(1590)後、関東地方の多くは徳川家康の領地とされ、船橋地方は代官領と旗本領とされました。その旗本の中には後に尾張犬山城主となった成瀬正成(まさなり)がいます。成瀬家の墓の一部は西船の宝成寺(ほうじょうじ)にあり、市の文化財に指定されています。

家康は街道の新設・整備につとめましたが、その一つに船橋から東金に至る御成(おなり)街道があります。船橋はその他に佐倉(成田)街道、上総街道、行徳街道の集中する所であったので、宿場として大いに発展し、江戸後期には旅館数が30軒にも上りました。

江戸時代の房総には、幕府直轄の広大な馬の放し飼いの牧場が置かれ、船橋市の中央の台地もその一つとされ、下野牧(しものまき)と呼ばれました。牧場の周囲は土塁や堀を巡らし、牧場を横切る道の出入口には木戸が設けられていました。

17世紀後半になると、牧場と周辺原野の一部が開墾され、畑作の農村が成立しました。前原、滝台、行田、上山、藤原、丸山、神保の新田(しんでん)村で、いずれも延宝年間(1670年代)に成立しました。また薬園台(正伯(しょうはく))新田は、享保7年成立の幕府薬草園が間もなく廃され、畑作村となったものです。

江戸時代の産業の中心は農業で、水田農業に重点が置かれていましたが、宿場や漁師町近辺では、野菜や果樹栽培も盛んとなりました。船橋の漁師町は内湾有数の漁業地帯で、主に春~秋は網漁、冬は貝漁が行われました。

船橋を訪れた家康をもてなすために始められたという大神宮の相撲

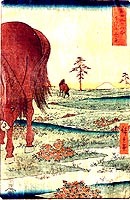

初代広重が描いた「下総小金原」(西図書館蔵)

寛政7年(1795年)の将軍家の鹿狩りを描いた「小金原御鹿狩絵図」(西図書館蔵)

明治から昭和前期

明治維新の戦争(戊辰(ぼしん)戦争)では、船橋・市川地方も局地戦の戦場となりました。その時幕府方脱走兵が船橋大神宮を拠点としたため、大神宮・宿場・漁師町の大半が焼失させられました。

維新後、政府は旧幕府牧の開墾事業を計画し、東京府下の失業者や希望者を移住させ、畑作村を作りました。市域の下野牧西部も明治2年秋から開墾され、二和・三咲となりました。(東部は間もなく軍用地となる。)

明治の地方制度の下で、船橋市域は2年に葛飾県、4年に印旛県と県の興廃によって所轄が変わり、6年に千葉県が成立するとその管轄となりました。

明治22年に町村制が施行されると、明治初期に44あった市域の村は1町6村にまとめられました(東葛飾郡船橋町・葛飾村・八栄村・塚田村、千葉郡二宮村・豊富村)。

やがて明治27年、私設の総武鉄道が市川~佐倉間に開通し、間もなく本所(錦糸町)まで延長されました。その後、同鉄道は、40年に国有化が、そして41年に千葉までの複線化がなされました。次に京成電鉄の前身である京成電気軌道は、明治44年に着工され、大正5年に船橋まで延長されました。さらに、東武鉄道野田線の前身である北総鉄道は、大正12年に船橋~柏間に開通しました。これら鉄道網の発達は、船橋の町の機能を地方都市から東京の衛星都市へと変化させていきました。

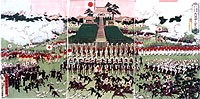

「下総国習志野原大調練天覧之図」明治6年、明治天皇が演習を観閲し、「習志野ノ原」と命名されました

昭和12年ころの国鉄船橋駅

船橋市誕生から現在

船橋市の誕生

船橋町の人口増加が著しくなった頃、隣接の葛飾町(昭和6町制)も増加の傾向が現われ、近隣でも船橋市の誕生を望む声が大きくなりました。小規模町村では道路、公共施設等の整備が不十分であるからです。そこで近隣町村と協議の結果2町3村(船橋町・葛飾町・八栄村・法典村・塚田村)が合併し、昭和12年4月1日、県下4番目の市として船橋市が誕生しました。当時の面積は約40平方キロメートル、人口は約4万3千人でした。

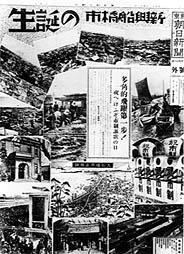

市制施行を報道する新聞の号外

戦時中の船橋

船橋市が誕生して間もなく、日中戦争が起こり、次第に戦時色が濃くなり、16年12月8日ついに太平洋戦争に突入しました。その前後、船橋市には軍需工場が進出し、東京からの疎開者と合わせて急激に人口が増加しました。19年以降東京と周辺都市は大規模な空襲を受けましたが、船橋市は被害が軽微でした。

“ニイタカヤマノボレ”の暗号が発信された行田無線塔

終戦直後の船橋

終戦後間もなく、軍用地であった習志野原の開拓が始まりました。しかし、翌21年4月には開拓地の一部が進駐軍に接収され、困難な歩みとなりました。

一方、船橋市街は戦災をまぬがれ、農産物・海産物の集積地として買い出しのメッカとなり、“日本の上海”とも称されました。

民主政治の進展

21年11月3日に公布された日本国憲法は、地方公共団体の長・議員は住民が直接選挙するとして、初めて地方自治を保障しました。それに基づき22年4月には初の市長選挙がおこなわれ、同月には、地方自治法も公布されました。

22年には学校教育法が公布され、義務教育が6年から9年に延び、新制中学校が発足しました。

さらに、22年には農地改革が始まり、農村民主化の運動が広がりました。

二宮・豊富の合併

28年に千葉郡二宮町が、29年に千葉郡豊富村が船橋市へ合併しました。この合併により船橋市の面積は38.6平方キロメートルから79.9平方キロメートルへ約2倍となり、人口は約8万6千人から11万1千人をこえました。

工業化と埋め立て

昭和20年代末、京葉工業地帯造成の歩みが始まり、船橋市でもそれに呼応して埋め立てによる工場用地造成を計画、31年から埋め立てを開始し、39年には中小企業団地が造成されました。 また、30年代後半からは南習志野や藤原でも工業団地が造成されました。

昭和35年ころの埋立地(日の出町)

前原団地に入居する人たち(昭和35年10月)

商業の変貌

船橋の古くからの中心街である本町通りは、昭和35年から中層化され、県下商店街の代表的存在と言われました。ところが40年代に入ると船橋駅付近に大型店舗や地下商店街が開業し、商業の様相は一変しました。

50年代には津田沼駅周辺に大型店舗の進出が相次ぎ、各所にもスーパーが開業して、船橋市は首都圏有数の商業都市となっています。

船橋ヘルスセンター開場10周年を記念してできたゴールデンビーチ(昭和40年7月)

鉄道の発達と人口増加

戦後の鉄道網の発達は、新京成電鉄が22年に新津田沼~薬園台間に開通したことに始まります。同鉄道は24年に鎌ヶ谷大仏、30年に松戸まで延長されました。そして沿線には前原(35年)、高根台(36年)、習志野台(42年)の団地が造成されました。

40年代になると、総武線の混雑緩和や時間短縮を目的に、44年に地下鉄東西線の西船橋までの延長、47年に総武快速線の開通が実現しました。

地下鉄東西線の開通式(昭和44年3月)

それと平行するように、夏見台(43年)、若松(44年)、金杉台(46年)、行田(51年)、芝山(52年)の各団地が造成され、民間企業による宅地造成も急ピッチで進められました。そのため、昭和39年に20万であった市人口は44年に30万、49年に40万、58年に50万と急増してきました。

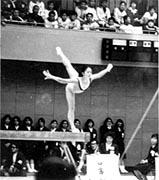

第28回国民体育大会(若潮国体)船橋会場で開催された体操(昭和48年10月)

鉄道は、53年には武蔵野線が西船橋まで延長され、54年には北総開発鉄道が小室まで開通し、61年には京葉線が西船橋~千葉みなと間に開通、平成2年には東京駅まで全線開通しました。さらに、平成8年4月に東葉高速鉄道が西船橋~勝田台間に開通しました。

また、道路の新設・拡幅や河川の改修等、都市基盤の整備も着々と進んでおり、船橋のあゆみは新たな展開期を迎えています。

市内にはたくさんの鉄道が走っています(東葉高速鉄道)

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

- 教育委員会文化課

-

- 電話 047-436-2894

- FAX 047-436-2884

- メールフォームでの

ご意見・お問い合わせ

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

- 有料広告欄 広告について

- 「遺跡・文化財・郷土芸能」の他の記事

-

- 船橋市初の国史跡 取掛西貝塚のご案内

- 取掛西貝塚の講演会「~約1万年前の縄文ワールド 第7弾~ 取掛西貝塚を考える」を開催します!

- 川ノ上遺跡 遺跡見学会のお知らせ(終了しました)

- 生涯学習情報をまとめたガイドブック「楽しく学ぼうふなばし」を発行しています

- 【動画配信中】ふなばし生涯学習チャンネル

- 令和6年9月29日に中央大学 学術講演会「取掛西貝塚からさぐる縄文の暮らし」を開催しました!

- 中野木台遺跡 遺跡見学会のお知らせ(終了しました)

- 取掛西貝塚の講演会「~約1万年前の縄文ワールド 第6弾~ 取掛西貝塚を考える」を開催します!(終了しました)

- ユルギ松遺跡 遺跡見学会のお知らせ(終了しました)

- 令和5年3月11日、18日に講演会「取掛西貝塚を考える~約1万年前の縄文ワールド第5弾~」を開催しました!

- 船橋の遺跡マップ(第8版)できました!~君の足元に約200か所の遺跡がねむる~

- 川ノ上遺跡 遺跡見学会のお知らせ(終了しました)

- 海老ケ作北遺跡 遺跡見学会のお知らせ(終了しました)

- ユルギ松遺跡 遺跡見学会のお知らせ(終了しました)

- 文化課窓口 販売書籍等のご案内

- 最近見たページ

-