夏見地域の歴史

夏見の変遷

夏見地区は古代から近代までの住居跡や生活の痕跡が数多く発見されており、古くは先土器時代(一万数千年前)の石器も出土されるなど史跡の宝庫であり、人々の営みが脈々と続いてきた深く長い歴史ある地域です。

その歴史の変遷を網羅するには当館ホームページでは余りに限られ、ここでは各種資料を参考に抜粋したまとまりのないものではありますが、ご興味をお持ちになった方は是非、船橋市デジタルミュージアム、船橋市西図書館郷土資料室、船橋市郷土資料館、飛ノ台史跡公園博物館などで更に深く掘り下げてみてください。

そして、夏見を訪れていただく機会となりましたら幸いです。

夏見の語源について

地名の語源は諸説あり、その代表的なものをあげます。

(1)日本武尊(ヤマトタケルノミコト)が東夷征伐の折に当地で神鏡の輝く船を夏に見たから。

(2)景行天皇が当地に行幸した際、菜摘みをしていた里人に地名を尋ねたが、都の言葉をわからなかった里人は何をしているのか尋ねられたと思い「なつみ」と答えたから。

(3)夏見の南方前面が海だった時代に「南津海」(なんつうみ)と言っていたが、時を経て「なつみ」に縮まった。

(4)夏見の南方前面が海だった時代に「磯菜」(いそな)を摘んで神に捧げていたから。

(5)「なつみ」は「肴つ霊」であり、魚や野菜等の副食物の神を表しているのだろう。

などが説としてありますが、(1)(2)(3)説はあくまでも「話」であり、(4)(5)説は多少の可能性はありますが、証拠としては弱いと考えられます。

実際の語源として可能性が高いものとして、古語で「泥」を「ナヅミ」といい、「泥地」、「湿地」の称であろうとする説や、「ナヅ(撫)・ミ」の転で「崩壊地形」や「浸食地形」をいうのではとする説(共に出典は「古語地名語源辞典」)の二説だろうと考えられます。

[参考]日本武尊と船橋(船橋市西図書館郷土資料館)

[参考]景行天皇と船橋(船橋市西図書館郷土資料室)

夏見地域の区分け経緯

このように「なつみ」という地名は古くから使われ、時代ごとにその区分けは変化してきました。

その概要は以下のとおりで、これらの補足を続けて記します。

- 応長元年(1311)「船橋御厨六ヶ郷田数覚書写」(船橋大神宮旧蔵文書)に「六郷」のうちの一郷として、「湊郷」や「宮本郷」、「夏見郷」の記載があります。

- 戦国時代前期の永禄年間(1560年ごろ)には「夏見城」がありました。

- 江戸時代の幕藩体制のもと、慶長検地(1601)の際に「西夏見」と「東夏見」に分かれたといわれています。

- 明治維新後の廃藩置県で千葉県が誕生すると、「東夏見」「西夏見」「米ヶ崎」が「東葛飾郡」に属した。

- 明治22年に市制町村制が施行され夏見地区は「八栄村」となり、「東夏見」「西夏見」は大字(おおあざ)となりました。

- 昭和12年に「八栄村」「葛飾町」「塚田村」「法典村」が合併し「船橋市」が誕生しました。

その頃の夏見は人家も少なく田畑や松林が広がる農村でした。 - 昭和15年に「夏見町1丁目」(主に西夏見)、「夏見町2丁目」(主に東夏見)に区分けされました。

- 昭和18年には太平洋戦争で市内の軍需工場が現住近接を目途に住宅営団として「夏見営団」の建設を進め、静かな農村は住宅街が広がる風景に変化していきました。

- 昭和43年に「夏見台団地」が建設され、夏見地区の人口は大きく増加しました。

- 昭和46年に 住居表示が実施され、「夏見1~7丁目」「夏見台1丁目」に区分けされました。

- 昭和62年に「夏見台2~6丁目」に区分けされ、現在に至ります。

なお、現在(令和7年)、夏見地区東側の夏見緑地沿いには「夏見町2丁目」の一部が残っています。

平安時代~戦国時代

平安時代の保延4 (1138 )年から室町時代初期にかけて伊勢神宮神領「夏見御厨」(なつみみくりや)と呼ばれる荘園でした。

船橋大神宮旧蔵文書の「船橋御厨六ヶ郷田数覚書写」応長元年(1311)には「夏見郷」の記載があります。

戦国時代(16世紀)には夏見加賀守正芳氏(1563年に合戦にて没?)が夏見城(現在の長福寺)を築き支配していたと考えられており、周辺にも同時代の城址や遺構がみられます。なお、市内に複数ある城址のうち、城主が判明しているのは夏見城だけです。

夏見御厨(なつみみくりや)

平安時代の保延4 (1138 )年から室町時代初期にかけては「夏見御厨」(なつみみくりや)として、伊勢神宮領の荘園になっており、古くから知られた地名であったと考えられ、これを地名の由来と説明する資料もみられます。

なお、夏見御厨の名残りのひとつとして、公民館が隣接する「西夏見日枝神社」の大鳥居には「わらへび」(大蛇)が毎年奉納されており、その頭は伊勢神宮を向いています。

[参考]意富比神社の沿革(船橋市西図書館郷土資料室)

※「伊勢神宮との関係」に記載あり

[参考]房総叢書 _ 紀元二千六百年記念より夏見御厨の記載部分を抜粋

江戸時代

江戸時代初期に旗本遠山安之丞景宗の所領となり、「慶長検地」(1601)をきっかけに「西夏見」「東夏見」に分かれたと考えら、 元和年間(1615~1624)には朝比奈儔之丞道半の所領が加わり、幕末まで遠山家と朝比奈家が支配していました。

[参考]将軍家の鷹場と鹿(しし)狩り(船橋市西図書館郷土資料室)

[参考]宿場町船橋(船橋市西図書館郷土資料室)「伝馬継立と助郷」に記載あり

江戸期の西夏見・東夏見の様子

下総国葛飾郡西夏見村、東夏見村は、海老川の支流北谷津川と長津川にはさまれた広大な舌状台地の西側とその前面の沖積地一帯で、北は南金杉村、南は船橋五日市村、船橋九日市村、西は船橋海神村、後貝塚村にかこまれていました。

「西夏見」「東夏見」の名が文献にあらわれるのは江戸時代以降で、それ以前は「西夏見」・「東夏見」・「田島」を含めて「夏見」と呼ばれていたようです。

西夏見は現在の夏見1・2・3・4丁目、夏見台1丁目(一部)、夏見町1丁目に相当します。

昭和32年(1957)に行われた調査では、面積140町13畝5歩、江戸時代の村高228石6斗1升でした。

旧家の多くは字東前田・前田・蔵ノ下・仲道・登戸・田島下・辺田・東西脇・道通・野末等の台地縁辺に屋敷をかまえていました。また、字出口・仲町あたりは「七軒家」とよばれ、江戸時代になってから開拓されたと伝えています。

天保年中(1830~1843)は38戸、安政2年(1855)35戸で、明治初年は54戸・354人であったそうです。

[参考]郷土の歴史 18 西夏見(船橋市デジタルミュージアム)

東夏見は、現在の「夏見5・6・7丁目」、「夏見台1丁目(1部)」、「夏見町2丁目」 に相当します。

昭和32年に行われた調査では、面積67町81畝23歩、江戸時代の村高147石7斗5升でした。

伝説では7戸が草分けで字稲荷後、西の内あたりに住みつき集落が次第にひろがったと伝えています。

天保年中(1830~1844)に75戸(田島含)、安政2年(1855)68戸(田島含)で人口はおよそ500人程度と考えられます。

[参考]郷土の歴史 17 東夏見(船橋市デジタルミュージアム)

明治時代

明治元年(1868)知県事佐々布貞之丞の管轄となりました。

明治5年(1872)廃藩置県で「印旛県」となり、第1大区3小区に編入されました。

明治6年(1873)印旛県が廃され「千葉県」となり、第12大区13小区に改められました。

明治11年(1878)郡区改正で「千葉県東葛飾郡」に編入され、周辺7村と連合し戸長役場を「東夏見」におきました。

明治17年(1884)戸長役場所轄区域変更で周辺5村と集合され、戸長役場を「船橋五日市」に移しました。

明治22年(1889)「西夏見」「東夏見」「七熊」「米ケ崎」「高根」「南金杉」「二和」「三咲」の8ヶ村による村制施行で「八栄村」が誕生し八栄村の大字として「八栄村西夏見」「八栄村東夏見」となりました。

船橋市の誕生

昭和12年(1937)に八栄村を含めた2町3村の合併で「船橋市」が誕生し、「船橋市西夏見」「船橋市東夏見」となりました。

夏見町1・2丁目へ

昭和15年(1940) の「新町名設定」で、西夏見は「夏見町1丁目」、東夏見は「夏見町2丁目」となりました。

夏見・夏見台・夏見町2丁目へ

さらに昭和46年(1971)には新住居表示実施により、

夏見町1丁目(西夏見)は、「夏見1・2・3・4丁目」、「夏見台1丁目(一部)」、「夏見町1丁目」

夏見町2丁目(東夏見)は、「夏見町2丁目」、「夏見5・6・7丁目」、「夏見台1丁目(1部)」

となりました。

昭和62年(1987)に夏見台1丁目が更に区分けされ「夏見台2~6丁目」となり、

以降、現在に至ります。

[参考]住居表示新旧対照案内図(夏見)

農業中心から住宅地へ ー 戦中戦後の変化 ー

夏見営団の建設

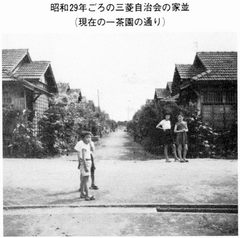

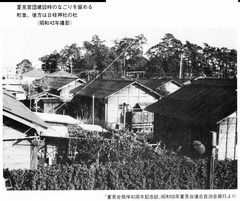

夏見は古くから農業を中心とした地域でしたが、 隣接する北本町(海神)から山手周辺には昭和15年頃から内陸工業地帯が開発され、各社が創業(日本建鐵、三菱化工機、鴨川ニッケル、日本曹達、田中機械、横山工業など)をはじめ、職住近接をねらい、これらの会社に勤める人々の住宅開発を日本住宅営団(日本住宅公団の前身)に着手し、昭和17年秋には約650世帯からなる「夏見営団」ができました。その用地は「夏見町1丁目859番地」(現在の夏見4丁目付近)でした。

完成から翌昭和18年までの間に日本建鐵、三菱化工機の社宅を中心に200世帯を超える入居があり、その後、鴨川ニッケル、日本曹達、田中機械、横山工業の社宅への入居者も増え、終戦までに600世帯ほどにまで増えました。

こうして戦時中のピーク時には2万人あまりの人々がこれらの工場で従事していたと言われ、のどかな農村や松林が広がる風景は一変して一大住宅地となりました。

夏見営団の住宅

当時を知る方の話として「住宅は白く壁が塗られたトタン屋根葺きの二軒長屋が一列に並び、雨戸もなく、建具のつくりも悪く、電灯は10Wほどのものが2灯のみ、家の周りは草ぼうぼう…」とあります。また、水道は当初、井戸から手押し式ポンプで汲み上げ、後に共同水道がつくられましたが、水圧が低く日中は水の出がわるく、バケツを持った人々が列をなし、深夜まで水汲みが続いていたそうです。また、風呂は住民の尽力で建てられた共同浴場を男女が1日おきに交代で利用するなど苦労が多かったことがうかがい知れます。戦後、同地の住民たちは組合等を組織して住宅と敷地の買入れ交渉を企業側と続け、昭和28年頃までには居住者のほぼ全員の買入れが完了し、個人所有が実現しました。

出典:夏見台発祥40周年記念誌(夏見台連合自治会:昭和58年6月)

新たな町会組織の発足

戦時中の町会の母体となっていた隣組制度が連合軍最高司令部(GHQ)により廃止され、盛んであった町会活動は戦後の混乱もあって一時的に低迷しましたが、地域の生活環境の向上のために町会組織が必要との機運が高まり、昭和24年には新たな5つの町会が組織されて戦後の自治活動が始まりました。

夏見は現在も地域の見守り活動や行事が大変盛んですが、このように過去からの自治活動の歴史が背景にあるからこそ、今に続いているのだと思います。

戦後復興から高度経済成長期にかけての大規模集合住宅の建設に伴う変化

戦後復興の時期から国鉄(現JR)船橋駅にも近く、県道夏見小室線の幹線道路には定期バスが運行されるなど、交通の便がいたってよいことから、高度経済成長期には大型住宅団地が次々と竣工し、併せて企業宿舎、中小のマンションなども多く進出して爆発的に人口が増加しました。

- 昭和25年(1950) 国鉄(現JR)船橋駅に北口が完成

- 昭和28年(1953) 新京成バス(現京成)夏見営団・船橋駅間開通

- 昭和29年(1954) 船橋市の 人口10万人を超える

- 昭和30年(1955) 旧夏見営団の住宅地拡大が進む

- 昭和32年(1957) 夏見台中央公園の完成

- 昭和33年(1958) 行田給水塔の完成により夏見の給水能力が向上

- 昭和39年(1964) 船橋市の人口20万人を超える

- 昭和42年(1967) 夏見台団地 完成

- 昭和44年(1969) 船橋市の人口30万人を超える

- 昭和45年(1970) 母子寮(PC造)が旧夏見公民館隣に竣工

- 昭和48年(1973) コープ野村 入居開始

- 昭和49年(1974) 船橋市の人口40万人を超える

- 昭和50年(1975) 夏見パレスハイツ 入居開始

- 昭和53年(1978) ウエルフェアグリーン 入居開始

- 昭和57年(1982) エステート夏見 入居開始

商店と大型店舗の進出

人口増とともに県道288号夏見小室線沿いには大小店舗が数多く並び、幹線道路に繋がる住宅街には商店が出店し、高度経済成長期には大変賑やかであったことが当時の写真などからも見て取れます。

また、時代を追うごとに夏見の中部、北部の夏見小室線沿いを中心に、スーパーマーケット、外食産業、家電量販店をはじめ様々な業態業種の店舗が進出し、個人商店の数は次第に減少しました。

戸建て分譲地の開発

平成期に入ると農地転用や企業宿舎の売却が重なり、夏見全域で戸建て住宅の分譲開発が更に進み、次第に古の夏見に広がっていた田畑は姿を消し、点在する農家住宅にその名残を残すのみです。

また、わずかに残っていた夏見営団の白壁トタン屋根の二軒長屋も、この頃を境に姿を消しました。

なお、航空、鉄道、郵政、造船、鉄鋼をはじめとする企業宿舎が数多く存在したピーク時に比べれば数はすっかり少なくなりましたが、現在も地理的優位性もあってか企業宿舎や民間借上げ宿舎が見られます。

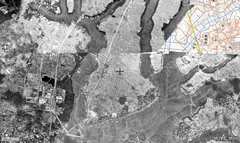

航空写真で見る夏見周辺の変遷

これまで記した夏見の変遷を、国土地理院が公開する時系列の航空写真から抜粋した画像でご覧ください。

サムネイル画像をクリックすると大きな画像をご覧いただけます。

国土交通省国土地理院ホームページより

地理院地図でみることのできる地図や写真一覧(年代別の写真)

https://maps.gsi.go.jp/help/intro/looklist/2-nendai.html

※様々な場所の年代別地図や航空写真を閲覧できます。

昭和20年(1945)から昭和25年(1950)撮影

昭和36年(1961)から昭和44年(1969)撮影

昭和49年(1974)から昭和53年(1978)撮影

昭和54年(1979)から昭和58年(1983)撮影

昭和59年(1984)から昭和61年(1986)撮影

昭和62年(1987)から平成2年(1990)撮影

平成21年(2009)撮影

平成31年ー令和元年(2019年)撮影

地域の史跡

夏見台地全体が古代遺跡といっても過言ではなく、先土器時代・縄文時代(茅山式・黒浜式・浮島式) ・弥生時代(久ヶ原式・弥生町式・長岡式) ・古墳時代(和泉式・鬼高式) ・奈良平安時代(真間式・国分式) の遺物が各地から発見されています。

特に現在の船橋中学校の校庭を造成したときに多量の遺物が発見されたと伝えられています。夏見町1丁目の長津川沿いの台地上に縄文前期の夏見台西遺跡が知られています。また、中世の遺構と思われる溝や土壙が発見され、長福寺裏には土塁の一部が残っていることから、ここが夏見城址であるといわれています。

夏見の主な史跡・寺社

-

八栄北遺跡 :夏見の台地の北部に位置する「八栄北遺跡(現在の夏見台小学校敷地)」では、縄文時代前期中葉(約6000年前)の 竪穴式住居8軒、縄文時代前期後葉(約5500年前)の 竪穴式住居1軒が発見され、縄文時代の集落址が存在したことが明らかとなりました。

また、古墳時代(6~7世紀)の竪穴住居跡6軒、臼玉(うすだま)などの石製品工房跡1軒、奈良時代(8世紀)の竪穴住居跡1軒も見つかっています。なお、古墳時代の石製品工房跡は、八栄北遺跡から夏見台遺跡(夏見台団地付近)にかけて、夏見地域の下総台地のへりに多く見つかっています。

参考:全国文化財総覧(八栄きた遺跡)、みゅーじあむ・船橋(平成31年3月号)、現地遺跡案内看板(平成31年3月船橋市教育委員会)

-

夏見台遺跡:夏見台遺跡は昭和46年に夏見台団地の造成をきっかけに初めて発掘調査が行われ、旧石器時代の石器、弥生時代から平安時代の竪穴住居跡や、当時の人々が使っていた道具(土器・製鉄鎌など)、都との結びつきを示す奈良時代の和同開珎(8世紀)など が発見されています。

なお、マンション建設に伴い実施された平成20年の調査では、弥生時代後期から平安時代の竪穴住居跡52軒と、当時の人々が使った土器や鉄製品も出土しました。

なお、現在公園となっている敷地の一部は手つかずで残され、遺跡の一部を保存しています。

参考:平成20年度調査、平成25年度調査、全国文化財総覧(夏見台遺跡)、ふなばし物語(夏見台に残る遺跡)、現地遺跡案内看板(平成30年3月船橋市教育委員会ほか)

-

夏見大塚遺跡:夏見2丁目にある夏見大塚遺跡は、弥生時代後期、古墳時代から平安時代の集落跡です。

船橋市内では珍しい弥生時代後期の道跡が発見されており、竪穴住居跡のほか、有力者の墓である方形周溝墓、青銅製の矢じりも見つかっています。また、近年の調査では、都との結びつきを示す奈良時代の和同開珎(8世紀)なども出土しています。

出典:現地遺跡案内看板(平成29年3月船橋市教育委員会)ほか

-

北台次遺跡:厳密には夏見地区からは外れるが、長津川ふれあい広場の南方にある北台次遺跡(きただいつぐいせき)は近傍の台地上部に位置する八栄北遺跡と同様、縄文時代前期から古墳時代後期にかけての遺跡であり、竪穴住居跡や炉穴(屋外のかまど)などが発見され、壺などの土器も出土しています。

-

真言宗豊山派 夏應山 薬王寺:旧西夏見の真言宗豊山派 の寺。古くは船橋九日市覚王山の末寺といわれ、隠居寺であったと伝えています。 本尊は薬師如来(秘仏につき非公開)です。この寺の開創年代や歴代住僧の事蹟などは今のところわかっていませんが、寛政2年(1790)に死亡した住僧の宥印法印という人が、色衣寺格にのせ中興開祖となったと伝えています。

江戸時代末頃には、本堂、庫裡、山門、鐘楼などが建ち並んだ相当立派な寺でしたが、 慶応4(1868)年の戊辰戦争の市川・船橋戦争のおり佐土原藩兵達に火をかけられて、すべて焼失し古文書は残されておりませんが、境内墓地には江戸初期寛永年間(1620~1640年代)からの墓碑があり(室町時代の年号が記された墓碑もありますが後世の造立)、古寺であることを物語っています。

境内には元禄3(1690)の十九夜塔、幕末から明治にかけての教育者・鈴木白山の顕彰碑(筆子塚)があり、また明治時代にはここが学校(夏見校)として使われたこともあります。

-

曹洞宗夏見山長福寺:東夏見の曹洞宗の寺。縁起によると平安時代中期(10世紀末)の円融天皇の時代に本尊である法橋定朝(ほっきょうじょうちょう)作の聖観世音菩薩(市指定文化財、非公開)を祭る堂宇を営んだことに始まると言われています。

その後、空白期間を経て、永禄年間(16世紀後半)に夏見加賀守政芳により再興され、戊辰戦争の市川・船橋戦争において焼失し、その後に再建されました。

古くは天台宗であったものを、江戸時代前期に曹洞宗に改めたといい、西船の宝成寺(ほうじょうじ)末で、幕府から御朱印地五石を江戸時代には将軍の御朱印寺となり、また、下総札所の第一番寺でした。

なお、聖観世音菩薩は平成2年の解体修理によって胎内銘が発見され、この像が天文5年(1535年)に造立された時の関係者の名が墨書きされています。その中に造立費用を出した「旦那」として「夏見豊島勘解由左衛門尉平朝臣胤定」という名が見えます。この人物は文明9年(1477年)太田道灌に石神井城を追われた、豊島氏の子孫か名跡を継いだ人物と想定されます。

寺入口には亀(亀趺:きふ)上に「不許葷酒入山門」(くんしゅさんもんにいるをゆるさず)の字を刻んだ結界石(寛永4年・1792年)、左に「下総三十三所」の字を刻んだ楊柳観音石仏(ようりゅうかんのんせきぶつ:寛政4年・1767年)があります。

境内右奥には、戦国時代頃の城の土塁が残っており、東北隅の土塁が一たん低くなった東側には塚のようになっている部分があります。この部分は「雪つもらず」、あるいは「雪解塚」(ゆきどけづか)といいます。それは雪が降っても、この部分には全く積もらずに解けてしまうことからついた名だといわれており、この上には現在まで市内唯一の妙見尊を祀っためずらしい石祠が置かれています。また、境内墓地には江戸初期寛永年間の墓石も見られ、古寺であることを物語っています。

【トピック:長福寺に伝わる民話】

長福寺の「雪どけ塚」にまつわる民話がアニメーション化されました。

日本財団「海ノ民話プロジェクト「雪どけ塚の白へび」

[参考]夏見城址とゆきつもらず(船橋市西図書館郷土資料室)

[参考]船橋地方の墓石の歴史(船橋市西図書館郷土資料室)「五輪塔・宝篋印塔」に記載あり -

西夏見日枝神社:西夏見の鎮守で素戔嗚尊(すさのおのみこと)に縁ある「大山咋命」(おおやまくいのみこと)を祀っており、大山咋命は比叡山の地主神であることから、山王権現(現在の日吉大社)を勧請したものです。江戸時代には薬王寺が管理していましたが、明治になってから村社になりました。

毎年10月9日に例祭が行われます。例祭の前日には氏子の家々から新藁で編んだ縄をもちより、注連縄をつくり境内におかれ、大雄山、金毘羅宮、妙正大明神、三峰神社などの祀の前に飾ります。

拝殿左に小さな祠の神明社(しんめいしゃ)があり、もともとの神明社は日枝神社の南側の路傍にあったものです。

地元では、船橋大神宮の元宮と伝えられています。

境内には土を盛った小山が築かれ、仙元宮がまつられた富士塚となっており、明治から大正にかけての石碑が数個ふもとにたてられています。また、神社の入口付近には、庚申塔、子安塔、出羽三山塔、二十六夜塔、力石などがあります。

なお、大鳥居にかかる大蛇をかたどったしめ縄「わらへび」の頭が西の方角を向いているのは、ゆかりの深い伊勢神宮に尻を向けないためと言われています。 -

塙塚稲荷:船橋中学校の敷地内南端にあります。この地にかつて塙塚(はなわづか)という古墳状(円墳?)の塚があり、武具や馬具を出土したとも伝えられており、古墳であったと推定されています。

伝説では大鹿山長禅寺を建立した織部時平(おりべときひら)の家臣が、その没後に遺品を埋め、時平の法名である大慈悲院殿花輪平公大禅定門(だいひいんでんかりんへいこうだいぜんじょうもん)に因んで花輪塚と称したという伝えもありますが、史実とは考えられておりません。なお、「はなわ」とは、台地等の出っ張った部分を指す言葉です。

-

稲荷神社:東夏見の鎮守で長福寺裏にあります。江戸時代は長福寺配下でしたが、明治になって村社となりました。

祭神は宇賀之魂命で毎年10月18日から20日に例祭が行われています。

-

笹塚古墳:夏見町字北原地の小円墳

-

笹塚稲荷:塚の上に稲荷の祠が立っているが、かなり削平されている

※旧八栄村夏見台笹塚、旧夏見町1丁目、現夏見台小学校付近

-

夏見古墳:夏見字西宮脇野の円墳と思われる古墳

-

花輪塚古墳:夏見字花輪の円墳。刀と人骨が出土したとの言い伝えあり

-

西夏見村大塚:現存せず

-

東夏見村念仏塚:現存せず

夏見の石仏

西夏見

元禄3年(1690)の十九夜塔、元禄15年(1702)の十九夜塔、宝永6年(1731)の庚申塔、享保元年(1716)の十九夜塔、宝暦11年(1761)の青面金剛(庚申塔)、天明2年(1782)の馬頭観音像などが古いもので、寛政元年(1789)の三山塔、文化7年(1810)の馬頭観音像、文政10年(1827)の妙見大菩薩、天保3年(1832)塙塚稲荷大明神、天保10年(1839)子安像、元治2年(1865)稲荷大明神など数多くの種類の石碑があります。西夏見の民間信仰の特徴としては、庚申塔が多く建てられ、しかも個人で建立されたものが多いことがあげられます。

東夏見

貞享2年(1685)、元禄8年(1695)、元禄15年(1702)の十九夜塔、宝暦7年(1757)の庚申塔、天明5年(1785)の妙見像、寛政4年(1792)の結界石、文化2年(1805)の妙正大明神、文化3年(1806)の青面金剛王―庚申像―、文化9年(1812)の馬頭観音塔、文政11年(1828)の馬頭観音塔、文化10年(1827)の弁財天などが主なものです。

なお、天明5年の妙見像の石仏は目下のところ市内で唯一のもので、寛政9年(1797)の結界石は、酒気をおびて寺にはいってはいけないと禁じた碑です。

夏見にまつわる話

戊辰市川・船橋戦争

大政奉還により江戸幕府が幕を閉じ、大政奉還、江戸城無血開城に端を発する戊辰戦争の局地戦が船橋周辺で起こり、中心街の大半が兵火で焼失する大事件が起き、夏見も攻防戦が繰り広げられ戦火の影響を強く受けました。この一連の経緯を船橋市西図書館の郷土資料室がまとめたわかりやすく解説するWebページがあります。

【Web】船橋市西図書館郷土資料室 歴史放談 船橋の歴史 戊辰市川・船橋戦争

https://www.lib.city.funabashi.lg.jp/viewer/info.html?idSubTop=2&id=79&g=23

夏見公民館・八栄小学校・夏見台小学校・船橋中学校の沿革

公民館、および管区内の八栄小学校、夏見台小学校、船橋中学校の沿革について記します。

新たな関連資料の入手などを受け、適宜、加筆修正します。

夏見公民館

当館は本市で最初期に開設された公民館の一つであり、時代の変遷と共に大きく変化を続ける地域に根差し、常に夏見地区の皆さまと共に歩んで参りました。

※出典資料の記載当時の内容のため現況と異なる部分があります。

(出展:「船橋市教育委員会史30年の歩み」船橋市教育委員会 1981.3 ほか)

沿革

※昭和27年4月に八栄小学校併設で夏見公民館(分館)が設置

非常勤初代館長として伊藤栄太郎氏が就任

※昭和35年の公民館条例改正により中央公民館夏見分館となる。

※昭和36年に夏見分館が新築落成(現在の夏見第一保育園脇公園角)

[竣工時の施設概況]

所在地 夏見4-10-20

敷地面積 208.38平方メートル

建築構造 木造2階一部平屋建

延床面積 213.68平方メートル

建築費 2,400万円

竣工 昭和36年

現有設備 講堂・和室(2)・事務室・他

※昭和47年に専任職員として住込み技労員が任命される。

※昭和49年の公民館条例改正により分館制が廃止され独立館となる。

※昭和52年8月に住込み技労員の異動に伴い夜直制度が導入され、機械による夜間警備(アラーム)が設置される。

※昭和53年度より独立予算を得て同年7月より本格的に公民館活動を開始する。

※昭和54年3月に管内の子ども会をまとめ「夏見地区子ども会連絡協議会」が結成される。

※昭和55年4月に「夏見公民館利用団体連絡協議会」が発足する。

※昭和56年(1981)現在地に新築移転

[竣工時の施設概況]

所在地 夏見2-29-1

敷地面積 1,108.67平方メートル

建築構造 鉄筋コンクリート造2階建

延床面積 919.52平方メートル

建築費 221,917千円

竣工 昭和56年3月10日

現有施設 1階 ホール・図書・談話室・実習室・和室(2)・事務室

2階 講堂・集会室(2)

八栄小学校併設時代の様子

昭和27年4月に八栄小学校区に夏見公民館が設置された当初は、なんの設備もなく、地域の指導者や有志が中心となって、青年部の夜間柔道や婦人部の華道・ナトコ映写機による映画会などが実施されていた。しかし、会場や教材の確保から始めなければならず、関係者の苦労は大きかった。こうした努力の中で、公民館活動は徐々に住民の間に浸透し、昭和30年代に入ると青年や婦人、あるいは少年少女を対象とした事業が展開された。昭和33、34年には青年学級が、また、同じころ、洋裁・華道・料理などの婦人講座が実施された。また、学校と町会の協力のもとに、地域で子供会づくりが促進され、夏休みを中心に巡回子ども会やキャンプ、ラジオ体操などが実施された。

こうした住民の公民館活動への関心の高まりは、公民館施設建設への要求となっていった。

中央公民館夏見分館時代の様子

昭和36年2月に夏見分館が新築落成すると、その施設をフルに活用して、書道・生け花・手芸・料理・俳句・ギター・コーラス・アコーディオンなど各種のサークル活動や、青年・婦人講座、図書館の協力による貸出文庫、母と子の20分間読書運動、そのほか子供会交歓会、球技大会、町民運動会、映画会、文化祭など、地区推進委員会の協力のもとに、さまざまな事業が実施された。また、公民館で月一回の高齢者の集会がもたれ、これが契機となって夏見地区に老人クラブが誕生していく。

一方、昭和44年には竣工間もない夏見台団地に婦人学級が開設(活動休止期間を経て令和6年度解散) され、系統的な学習や地域奉仕などが行われた。

以後、昭和49年度に再度公民館条例が改正され、夏見公民館は独立館となって兼任館長が任命され、翌50年には新任の教育指導員と主事(庶務)が任命されるが、運用面が整うまでの間は中央公民館に在籍し、実質上の独立館になるのは、事務室の改修をし、独自の予算を持ち、専任の館長を迎える昭和53年度からとなる。

独立館として本格始動後の様子

昭和53年度より、夏見公民館は本格的な事業を展開したが、公民館施設が不十分であったため、近くの船橋市勤労青少年ホーム(廃止済:船橋中学校南側)を借用し、軽運動・茶道・料理実習などが実施された。

なお、当館ではこの頃から活動を継続(令和7年現在)するサークルも少数ながら存在する。

その後、昭和56年に現行の夏見公民館が竣工し、公民館は地域活動との連携も図られ更なる活況をみせた。

そして、空調、給排水、トイレ(多目的を含む)、照明のLED化、内外装等の改修、およびエレベーター設置、ならびに市の図書館ネットワークに接続された「図書貸出返却窓口」や「夏見地区社会福祉協議会」の事務局の設置など、時代の変化や求めを取り入れつつ現在に至る。

夏見公民館利用団体連絡協議会について

本市では公民館で活動する市民の学習活動・体育レクリエーション活動を行う団体のうち、公の支配に属さない自主・自立した団体で、社会教育に関する事業を行うことを主目的として、定められた要件を備えて認められた団体を「船橋市社会教育関係団体」として登録しております。

そして、当館では、夏見公民館で登録している社会教育関係団体が組織する「夏見公民館利用団体連絡協議会」が昭和55年4月の結成以来、長きにわたり活動をしており、自らの活動だけではなく公民館と共に公民館事業への参画、運営にあたり、地域の生涯学習の推進に積極的にかかわっております。

[参考]昭和58年発行「利用協だより」第1号

※当時の活動の様子が伝わってきます。

八栄小学校

明治に入り、近代国家の建設には「国民皆学」が必要と考え、明治4年(1871)に廃藩置県を断行し、旧来の学派学統によらず身分制も打破した教育を目指し、同年には教育行政を担う文部省も設置され学生発布が行われました。

その最初期に設立された八栄小学校は設立から150年以上、創立から130年以上の長い歴史を歩んでおり、親子5代で八栄小学校に在校したという家庭もあります。このような背景もあり、地域と学校への愛着を持つ方も多く、町会自治会をはじめ、地域の方々の手厚い見守りや、子どもに向けた行事も盛んにおこなわれています。

令和7年(2025)4月1日現在

全校児童数944名、30学級

船橋市立八栄小学校ホームページ

夏見校の設立

船橋においても学校設置の機運が高まりをみせ、船橋市では明治5年(1872)には県下2番目となる「船橋学校」(現船橋小学校)が開校し、翌明治6年(1873)6月には、続いて市内に開校した8校の内の一つとして「夏見校」(現在の薬王寺境内)が開校しました。当時は寺子屋として2教室で授業を開始し、これが現在の八栄小学校に繋がる源流となります。

なお、明治8年(1875)の全校生徒は46名(男40・女6)でした。

沿革

明治24年(1891)11月1日

千葉県東葛飾郡五日市夏見村立夏見尋常小学校として創立

この日が学校創立日となります。

明治26年(1893)12月24日

町村改正が実施され、東・西夏見、七熊、米ケ崎、高根、金杉、二和、三咲の八ケ村 を合餅して「八栄村」が誕生しました。これを受けて夏見尋常小学校 は廃校となり、千葉県東葛飾郡八栄第1尋常小学校 と改称しました。

大正10年(1921)12月31日

校舎の新築に伴い、設立時より使われてきた薬王寺境内から現在の場所に移転しました。

昭和12年(1937)4月1日

千葉県船橋市立八栄尋常小学校 と改称しました。

昭和16年(1941)4月1日

勅令により千葉県船橋市立八栄国民学校と改称しました。

昭和21年(1946)4月

新学制への移行により、船橋市立八栄小学校と改称し校章が制定されました。

昭和29年(1954)3月

昭和28年度の卒業記念として校旗が贈呈されました。

平成3年(1991)

創立100周年

夏見台小学校

夏見地区は生活の利便が高い地理的な優位性もあいまって、高度経済成長期に入ると夏見台団地に始まる大規模な集合住宅が次々と建設されて人口が急増しました。これは学校にも深刻な影響を与え、昭和40年代半ばには、既存施設のみで教室不足を解決できない状況となりました。こうした夏見の都市開発の過程で夏見台小学校は誕生しました。

その創立当初は整備が間に合わない各所を、PTAや地域の人々が 協力を惜しまず尽力して環境を整えていきました。

この地域の気風は、現在も子どもたちの手厚い見守りに引き継がれています。

令和7年(2025)4月1日現在

全校児童584名、19学級

夏見台小学校ホームページ

[参考]夏見台小学校のあゆみ

https://www.city.funabashi.lg.jp/gakkou/0001/natumidai-e/0003/p036488_d/fil/natumidaiayumiR7.pdf

沿革

昭和48年(1973)4月

八栄小より分離し 524名 15学級で開校

昭和48年(1973)5月

入学式 新1年生105名 全校645名 18学級

昭和48年(1973)7月

八栄小学校旧校舎から新校舎へ移転

昭和48年(1973)10月

転入100名(オークホームズ地区)転入88名(コープ野村地区)

昭和54年(1979)

現在(令和7年現在)までの児童数のピークである全校1068名 28学級を数えた。

令和4年(2022)

創立50周年

船橋中学校

船橋中学校は、昭和22年(1947)に船橋小学校に併設する形で開校し、高度経済成長期の都市化に伴う人口の急激な増加など、時代の変化とともに発展しました。平成29年(2017)には創立70周年を迎え、歴史と伝統を築き上げています。

また、本市はもちろん、県下においても常に最上位の生徒数を誇り、学校行事、部活動、地域活動との連携も大変盛んである。

令和5年5月1日現在

生徒数 1,144名、普通学級数30学級

船橋市船橋中学校ホームページ

沿革

船橋市本町にあった船橋小学校の元校舎に併設して開校

昭和23年(1948)

八栄中学校を併合し、現在地に木造校舎第1棟が完成

昭和24年(1949)

木造校舎第2棟が完成

昭和25年(1950)

校旗、校章の制定、講堂が完成

昭和29年(1954)

木造校舎第3棟、特別教室、図書館が完成

昭和31年(1956)

木造校舎第1棟を2階建てに増築

昭和33年(1958)

プールが完成 [参考]昭和34年5月の写真

昭和36年(1961)

湊中学校を分離、特殊学級を新設 [参考] 昭和37年6月の写真

昭和41年(1966)

木造校舎5教室を取り壊し

昭和43年(1968)

鉄筋校舎中央棟(第1・2期)が完成、木造校舎第2棟の取り壊し

昭和44年(1969)

鉄筋校舎特別教室棟(第3期)が完成

昭和45年(1970)

木造校舎第1棟が焼失、鉄筋校舎(第4期)が完成

昭和46年(1971)

体育館、鉄筋校舎技術棟(第5期)が完成、木造校舎の取り壊しが完了

昭和52年(1977)

プレハブ1教室増設、7教室増設工事が完了

昭和54年(1979)

プレハブ3教室増設

昭和57年(1982)

プレハブ2教室増設

昭和59年(1984)

新校舎8教室が完成

平成5年(1993)

本校舎西側職員室等増設工事、武道室、プール新築工事が完成

平成8年(1996)

時計塔が完成

平成9年(1997)

ランチルームが完成、温室を新設

平成18年(2006)

「曙の鐘」支柱が完成

夏見の公共施設・文教施設

夏見地区は地域の変遷、人口増加を反映して開設された公共施設、文教施設が多くあります。

- 船橋市夏見公民館

創設:昭和27年(1952) 4月1日

※創設時は中央公民館夏見分館として八栄小学校に併設

竣工:昭和36年(1961)2月25日

※現在の夏見第一保育園脇公園角地

移転:昭和56年(1981) 4月1日

※現在の日枝神社隣

- 船橋市立 八栄小学校

創立:明治24年(1891)

- 船橋市立 夏見台小学校

創立:昭和48年(1973)

- 船橋市立船橋中学校

創立:昭和22年(1947)

- 旧千葉県立船橋旭高等学校(統合廃止)

創立:昭和51年(1976)

※平成23年(2011)に統合移転により廃止

- 千葉県立夏見特別支援学校

創立:平成27年(2015)

※旧千葉県立船橋旭高等学校を改築

- 夏見第一保育園

創立:昭和27年(1952)

※当初は夏見保育園として開設

※夏見第二保育園の開設により改称

- 夏見第二保育園

創立:昭和54年(1979)

- 船橋市夏見児童ホーム

創設:昭和61年(1986)

- 船橋市中央老人センター

創立:昭和50年(1975)

※当初は船橋市老人センターとして開設

※昭和59年(1984)東老人福祉センターの開設により西老人福祉センターに改称

※平成8年(1996)西老人福祉センターの開設により中央老人福祉センターに改称

※令和2年(2020)指定管理者による運営に移行

- 船橋市消防局夏見消防署

落成:昭和34年(1959)

※当初は船橋市消防局中央消防署夏見分遣所として開設

※昭和57年(1982)船橋市消防局中央消防署夏見分署に改称

※令和6年(2024)船橋市消防局夏見消防署に改称

[参考]昭和34年5月の写真

- 千葉県警察船橋警察署夏見交番

開設:昭和62年(1987)

- 船橋市運動公園

開設:昭和40年(1965)

- 夏見台近隣公園(広域避難所指定場所、多目的トイレ、市防災倉庫あり)

- 海老川ジョギングロード

- 長津川調整池(長津川ふれあい広場)

- 旧船橋市母子寮(移転廃止)

開設:昭和29年9月1日(木造平屋建)

建替:昭和45年2月7日(RC造3階建)

※現在の夏見第一保育園脇の公園用地

- 船橋市勤労青少年ホーム(廃止済)

開設:昭和41年5月1日

※現在の船橋中学校敷地の南側付近

- 旧夏見駐在所(廃止済)

創設:昭和24年(1949)

※現在の船橋市消防局夏見消防署付近

参考文献

- 夏見の歴史と文化財 船橋市市史編さん室 綿貫啓一 平成元年8月

- 市史読本「ふなばしのあゆみ」 船橋市市史編さん委員会 平成16年3月

- 船橋市の歴史 船橋市教育委員会 平成11年3月

- 船橋市教育委員会史30年の歩み 船橋市教育委員会 1981.3

- 船橋市史研究10 船橋市史編さん委員会 1995.3 ISSN 0912-7631

- 夏見日枝神社縁起「夏見の今昔」 縁起編集委員会 平成6年9月

- 夏見台発祥40周年記念誌 夏見台連合自治会 昭和58年6月

- 夏見地区の地跡を訪ねる 船橋地名研究会 滝口昭二

- 船橋市史寺社調査概要 船橋市史編さん委員会 平成11年3月

- ふなばしなつみ物語 船橋市立夏見台小学校 平成5年

https://www.city.funabashi.lg.jp/gakkou/0001/natumidai-e/0003/p038585.html - 船橋市デジタルミュージアム:「郷土の歴史」

https://adeac.jp/funabashi-digital-museum/table-of-contents/mp103690-100030/d100030 - 船橋市西図書館郷土資料室「夏見城址と雪つもらず」

www.lib.city.funabashi.lg.jp/viewer/info.html?idSubTop=2&id=670 - 【郷土資料館】動画で愉しむ船橋の歴史散歩(夏見編) 船橋市郷土資料館

https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/bunka/0001/0005/0003/p113077.html - 日本財団「海ノ民話プロジェクト「雪どけ塚の白へび」

https://www.uminominwa.jp/animation/49/ - 船橋市史年表

https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/toukei/002/p004033_d/fil/H21_U-nennpyo.pdf - J-STAGE 土地制度史学1巻(1958)3号 紀州慶長検地および検地帳の研究(速水 融)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/tochiseido/1/3/1_KJ00005117826/_pdf/-char/ja - J-STAGE 戦前の住宅営団集合住宅地にみる街区の計画技術とその後の変容に関する研究(瀬戸口 剛、佐藤 滋)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/journalcpij/22/0/22_445/_pdf - 全国文化財総覧 船橋市夏見台遺跡 千葉県文化財センター調査報告204集 1992年

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/31324 - 全国文化財総覧 夏見大塚遺跡 船橋市教育委員会 1975年

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/122139 - 全国文化財総覧 『埋蔵文化財センター調査報告書16:北台次遺跡』 船橋市文化・スポーツ公社埋蔵文化財センター 2001

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/31320 - 公文雑纂・昭和十八年・第百四十八巻・都市計画十二 船橋都市計画公園及同事業並ニ其ノ執行年度割決定ノ件” 国立公文書館デジタルアーカイブ

https://www.digital.archives.go.jp/img/2400057 - 国土交通省国土地理院 地理院地図で見ることのできる地図や写真一覧

https://maps.gsi.go.jp/help/intro/looklist/2-nendai.html

ファイルダウンロード

このページについてのご意見・お問い合わせ

- 夏見公民館

-

- 電話 047-423-5119

- FAX 047-423-5134

- メールフォームでの

ご意見・お問い合わせ

〒273-0865千葉県船橋市夏見2-29-1

受付時間:午前9時から午後5時(開館は午後9時30分まで) 休業日:原則毎月最終月曜日・祝休日・12月29日から1月3日

PDFファイルの閲覧には、

PDFファイルの閲覧には、