船橋市立

宮本中学校

船橋市立

宮本中学校

- 〒273-0002千葉県船橋市東船橋7-8-1

- 047-422-8127

新着情報

R7年度1月 学校の様子

令和8(2026)年1月19日

R8年1月

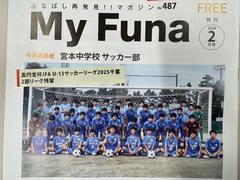

2026年1月29日(木曜日)『【部活動報告】本校サッカー部が地域情報誌『My Funa』2月号に掲載されました 』

この度、船橋市の地域情報誌『My Funa』2月号にて、本校のサッカー部が紹介されました。

現在、宮本中学校サッカー部は総勢47名の部員で活動しており、日々熱心に練習に励んでおります。生徒たちのひたむきな努力が実を結び、年間を通して数々の大会で優秀な成績を収めてまいりました。 特に、「高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ」においては、激戦の末、来年度も「2025千葉2部リーグ」への残留が決定するなど、県内でも有数の強豪チームとして高い評価をいただいております。

今回の『My Funa』誌面では、そんなサッカー部の活動の様子や魅力がたっぷりと掲載されています。『My Funa』の記事には、そんな彼らの強さの秘密や、チームの魅力がたくさん詰まっていますので、ぜひ誌面でご覧ください。

2026年1月22日(木曜日)『「いのち」をテーマに学年一斉の道徳授業がありました』

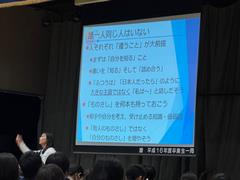

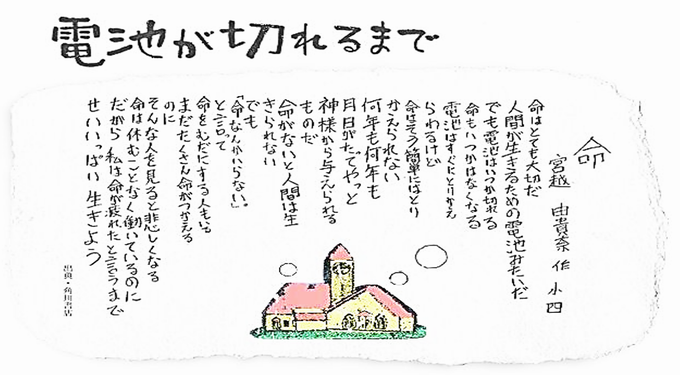

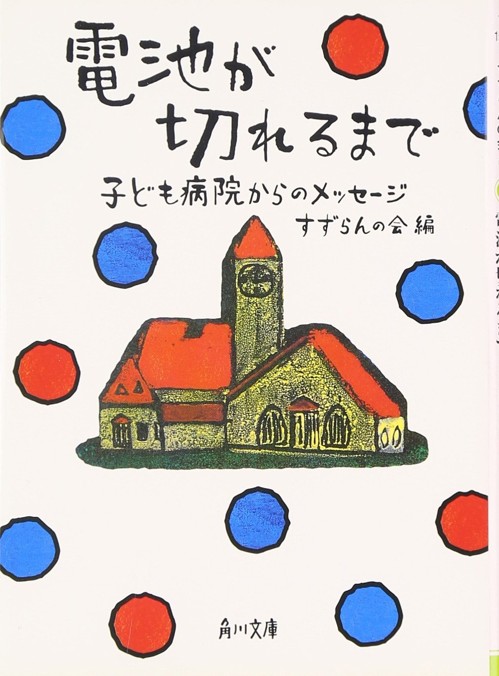

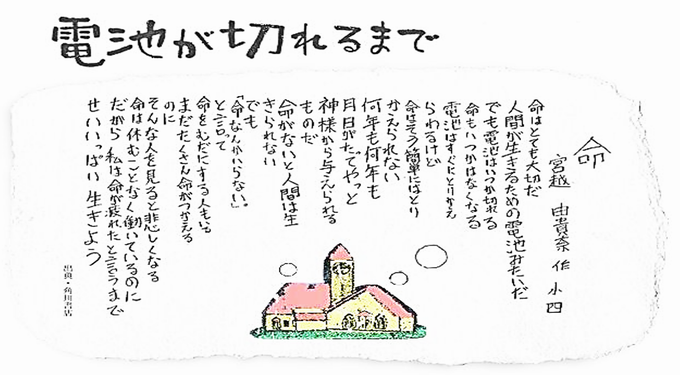

先日、1年生全員が体育館に集まり、「いのち」をテーマに、横山先生による学年一斉道徳の授業が行われました。授業の中では、絵本『電池が切れるまで』が紹介されました。5歳の時に小児がん(神経芽細胞腫)を患い、闘病の末に11歳という若さで旅立った宮越由貴奈(みやこし ゆきな)さんが遺した詩です。生きることを諦めず、懸命に言葉を紡いだ由貴奈さんの”言葉”を生徒のみなさんは真剣な表情で聞き入っていました。今回の授業を通して、自分のたったひとつの「いのち」の重み、そして今を生きることの尊さを、心で深く感じ取っていたようです。

(生徒の感想より)

「今回の話を聞いて、私は、命があること、今生きていることを当たり前に感じているように思った。命がなくなることもあまり考えたことがなかったけど、由貴奈さんの言う通り、電池と同じでいつなくなるかわからないものだから大切にしたいと思う。」

「今までこんなに真剣に「命」について考えたことなんてなかったけど、ビデオを見て、いつ「死」はやってくるかわからないし、日頃からお世話になってる人に、少しのことでも感謝を伝えたいと思った。自分が今ここまで生きているのも、いつか限界がくるけど、つらいことがあっても頑張りたいと思えるようになった。」

「ぼくは今日家に帰ったら、お母さんとお父さんに「いつもありがとう」と言って感謝の気持ちを伝えたいです。命はなににもかえられないとても大切なもので、一番の宝物だと思いました。これからの人生「いのち」を大切にしたいし、もっと楽しく生きられるようにこれからもがんばりたいです。」

2026年1月16日(金曜日)『新入生保護者説明会へのご参加ありがとうございました』

先日、本校体育館にて新入生保護者説明会を開催いたしました。 ご多用の中、多くの保護者の皆様に足を運んでいただき、誠にありがとうございました。

説明会では、中学校生活のきまりや給食、入学式の概要について説明をさせていただきました。 また、来年度からの変更点として、制服のマイナーチェンジと、ジャージ・体操服のリニューアルについてもお伝えしました。※ごきょうだいのお下がり等をお持ちの場合は、引き続き現行のデザインのものもご着用いただけます。

小学校から中学校への進学にあたり、ご不安な点もあるかと存じます。準備を進める中で、ご不明な点やご相談等がございましたら、ご遠慮なく宮本中学校までお問い合わせください。

4月、元気な新入生の皆さんとお会いできるのを、生徒・職員一同、心より楽しみにしております。

R7年度12月 学校の様子

令和7(2025)年12月4日

R7年12月

2025年12月12日(金曜日)『人権教育講演会「自分らしく生きる~多様なあり方と人権~」を行いました 』

本校体育館にて、1学年主任の永井恵先生を講師に迎え、人権教育集会を行いました。テーマは「自分らしく生きる~多様なあり方と人権~」です。永井先生がこれまで積み重ねてこられた豊富な知識と、ご自身の人生経験に裏打ちされた優しく力強い言葉に、生徒たちが真剣に耳を傾けていた姿が非常に印象的でした。

講演の冒頭、先生は「性のあり方」について、生まれ持った「身体の性」、自分の認識としての「性自認」、どんな性を好きになるかという「性的指向」、そして服装などで自分を表現する「表現する性」という4つの視点があることを丁寧に紐解いてくださいました。これらは「男らしさ」や「女らしさ」といった固定観念で一括りにできるものではなく、一人ひとり異なるグラデーションのような多様性を持っていることを、私たちは改めて学びました。

永井先生は、今なお社会に残る誤解や差別、偏見といった厳しい現実にも触れながら、性のあり方はその人自身のアイデンティティそのものであると語られました。「誰一人として同じ人はいない。人それぞれ違うことが大前提である」という力強い言葉には、まず自分自身を知り、そして相手との違いを正しく知って認め合うことの大切さが込められていました。さらに講演では、これからの人生を歩む生徒たちの道標となるような、数多くの素敵な言葉が贈られました。特にビートたけしさんの「勉強するから何がしたいかわかる。勉強しないから何をしたいか分からない」という言葉を引用しながら、世界を知り、人間を知り、そして自分を知るためにこそ学ぶのだという「学びの本質」についてお話しされました。自分らしく生きるために学び続けることの大切さに加え、「『他人のものさし』ではなく『自分のものさし』を増やしてほしい」、「他人のせいにしているうちは、本質的な解決はない」、「たった一度きりの人生なのだから、自らの力で人生をコントロールし、自分の人生をデザインしてほしい」という永井先生の願いが込められた数々の温かい言葉は、生徒たちの心に深く刻まれたはずです。

この講演を通して、私たちは「自分と他者の大切さ」を再確認しただけでなく、「自分らしく生きる」ことについて大切なヒントを得ることができたように思います。それぞれに与えられたたった一度の人生を、豊かに、素敵に、デザインしていきたいです。

2025年12月5日(金曜日)『職業講話を行いました』

12月5日金曜日、2年生のキャリア学習の一環として、多岐にわたる分野でご活躍されている職業人の皆様をお招きし、「職業講話」を実施いたしました。今回の講話では、看護師、言語聴覚士、栄養士、保育士、作業療法士、研究職、銀行員、美容関係、元実業団所属のアスリート、一級建築士、SNS系、インフルエンサー、航空関係、国際協力関係、自衛隊、パティシエ、イラストレーター、介護コンサルタント…など、実に幅広い分野の専門家の方々にご協力いただきました。生徒たちは、それぞれの職業の具体的な仕事内容や、求められる専門知識について深く学ぶことができました。しかし、それ以上に大きな収穫となったのは、職業人としての「生き方」と「心構え」を直接学べたことです。インターネットで様々な情報を簡単に検索できる現代において、生徒たちは「実体験に基づくお話を聞くことの価値」を強く感じていたようです。資料や映像だけでは伝わらない、仕事の喜びや厳しさ、そしてその道のりで得られた「生きた言葉」は、生徒たちの心に深く響き、将来について考える大きなきっかけとなりました。ご多用の中、本校生徒のために貴重なお時間をいただき、熱意をもってご講話くださった職業人の皆様に、心より感謝申し上げます。

2025年12月3日(水曜日)『薬物乱用防止集会がありました』

12月3日(火曜日)に、全校生徒を対象とした薬物乱用防止集会を実施しました。今回は、薬剤師であり日本大学薬学部の先生でもいらっしゃる阿部恵先生をお招きし、「STOP the 薬物!~今日の自分が未来をつなぐ~」というテーマでご講演いただきました。先生は、薬物が私たちの心身に与える深刻な影響について、正確な知識を持つことの重要性を説かれました。また、薬物への知識だけでなく、私たちがよりよく生きていくうえで不可欠な「自分を大切にすること」についても、心温まるメッセージをいただきました。先生のお話の中で、「自分の心や身体は、他の誰でもない自分自身で守るものであり、自分の一番の味方は自分自身である」という言葉が印象に残りました。また、自分を大切にするヒントとして、「嬉しかったこと、悲しかったことを知る」「好きなものややりたいものを知る」「自分にとって大切な人、自分を大切に思ってくれる人を知る」という3つのポイントを教えてくださいました。今回の集会で学んだ、薬物の恐ろしさと、「自分自身を大切にする」という視点。たった一つの大切な人生を薬物で壊すことがないように、今回いただいたお話を深く心にとめ、日々の生活を送っていきたいです。

R7県総体駅伝 結果報告

令和7(2025)年11月6日

千葉県中学校総体駅伝大会 【結果報告】

11/1(土曜日)に県総体駅伝大会が柏の葉公園で行われました。

陸上部やサッカー部、バスケ部など学校全体でメンバーを募り出場しました。

男子は1時間00分6秒で69校中26位、女子は45分1秒で68校中11位という結果でした。

次は12/13(土曜日)に行われる船橋市新人駅伝大会です。

引き続き応援よろしくお願いします。

R7年度11月 学校の様子

令和7(2025)年11月6日

R7年11月

2025年11月30日(日曜日)「地域と共に備える!防災訓練が行われました」

11月30日(日曜日)、市内一斉に防災訓練が実施されました。本校の体育館にも、地域の皆様約20名ほどが集まり、防災への備えについて理解を深めました。参加された方々は、非常に高い防災意識を持って訓練に臨んでいました。訓練では、避難所での衛生を保つための「携帯トイレ」の使用方法や、万が一の事態に備える「心肺蘇生」の方法を熱心に体験しました。多くの質問も飛び交い、地域の「自助・共助」の力を強く感じることができました。

大規模災害時、避難所は学校職員等が初期対応を行いますが、いずれは地域の皆様による運営が不可欠となります。そのため、地域の方々がこうした訓練を通じてスキルを身につけることは、まちの回復力を高める上で極めて重要です。

また、本校の生徒たちを含め、中学生以上は、発災時には「避難民」であると同時に「避難所運営スタッフ」としての役割も担います。私たち一人ひとりが防災への意識を高め、「自分の身を守りながらも、人の力になる」という共助の自覚を持つことが大切であることを改めて実感しました。

2025年11月25日(月曜日)

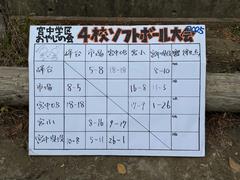

23日の日曜日に、地域の小・中学校の「おやじの会」の皆様による合同ソフトボール大会が開催されました。この大会には、宮本小、峰台小、市場小、宮中OB、宮中現役、の5つのおやじチームが参加し、白熱した戦いを繰り広げました。

当日は曇天で日差しがなく、非常に厳しい寒さの中での大会となりましたが、グラウンドは熱気に包まれ、寒さを吹き飛ばすような好プレーが随所に展開されました。元少年野球のご経験がある本校の太田校長先生も、大谷翔平選手と同じDH制度(指名打者)で、現役おやじチームのメンバーとして参加され、試合を大いに盛り上げ、チームに活気をもたらしていました。

参加された「おやじ」の皆様も、ご自身の体力とも勝負しながら、随所に全力プレーを見せてくださいました。5チーム中、得失点差で競り勝った上位2チームが、優勝を目指して決勝戦で直接対決するなど、多くの試合を重ねました。試合終盤にはさすがに疲労の色が見え始めましたが、真剣勝負の中、終始、笑顔と歓声が絶えない充実した一日となりました。 結果は、圧倒的な打撃力と守備力を誇った市場小おやじチームが見事優勝しました。

試合後の参加者の笑顔からは、宮本中学区の「おやじたち」の底知れないパワーと、地域でつながる温かい交流の輪を改めて実感することができました。このような活動を通して、学校と地域が一つになり、子どもたちの豊かな成長を支えていくことができるのは、本当に素晴らしいことだと感じています。ご参加いただいた皆様、お疲れ様でした!

2025年11月13日(木曜日)

後期がスタートして約一か月が経とうとしています。大きな行事を終え、学校全体が落ち着いた雰囲気の中で、生徒たちはそれぞれの目標に向かって進んでいます。3年生は受験に向けて本格的に準備を進める時期となり、1・2年生も今月末には後期中間テストが控えています。

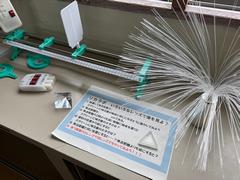

先日、ふと1年生の廊下を歩いていたとき、生徒たちの学びをサポートする様々な工夫を発見しました。

1年生の教室付近の廊下には、学習のヒントになるような掲示物やミニ実験道具が設置されていました。特に目を引いたのは、光の屈折について、図や分かりやすい言葉でまとめられた掲示物です。生徒たちは、給食の整列時や休み時間など、ふと目を止めた時に内容を確認することができます。日常の何気ない瞬間に、学習内容に触れられる工夫は大変効果的です。また、単元や進度別に分けられたプリントを自由に取って使用できる棚が置かれていたことも印象的でした。「もっと学びたい」「もう一度確認したい」という生徒の自発的な学びの意欲に応え、「学びたいときに学ぶことができる」環境が整えられていることがとても素敵だなと感じました。

2025年11月6日(水曜日)

昨日、後期の学校評議員任命式が執り行われました。各学級から選出された学校評議員一人ひとりが呼名され、堂々とした大きな声で返事をし、任命を受けました。その力強い返事からは、学級、そして学年のリーダーとして学校生活に取り組んでいくことへの強い意志と、役割を担うことへの自覚が伝わってきました。任命式に臨んだ全校生徒の姿勢も素晴らしく、入場から退場まで整然とした空気を保ち、厳粛な式典の雰囲気を生徒たちが主体的につくり上げていました。

特に心に残ったのは、生徒会長のあいさつです。生徒会長は、「思いやりのある行動が感謝をうみ、感謝が新しい感謝をうむ。そうやって感謝の連鎖が生まれていく。」と述べ、「感謝と思いやりを大切にして、よりよい学校にしていきましょう」と全校生徒に呼びかけました。生徒たちが互いに尊重し合い、自治的な活動を通してよりよい学校生活を自らで築き上げていく。この経験こそが、彼らの未来を切り開く大きな力になると改めて感じました。

R7年度10月 学校の様子

令和7(2025)年10月6日

R7年10月

2025年10月28日(火曜日)『すみだトリフォニーホールに響き渡った、感動のハーモニー 』

昨日、今年度の合唱祭がすみだトリフォニーホールにて盛大に開催されました。本番のステージでは、どのクラスもリハーサルの合唱と比べて格段に質の高い歌声を披露し、この期間の懸命な練習の成果がひしひしと伝わってきました。練習期間中には、担任の先生や学年の先生方も一緒に歌い、熱心に楽譜を読み込むなど、まさにクラス一丸となって一つのものをつくり上げる姿が見られました。各学年の学年合唱も感動的でしたが、特にステージ上で歌い上げた3年生の学年合唱は圧巻で、最上級生としての力強いメッセージを後輩たちの目に焼き付けたことと思います。合唱という活動を通して、仲間と力を合わせ、一つの目標に向かって努力し、それを達成する喜びを味わった生徒も多くいたのではないでしょうか。合唱祭実行委員をはじめ、指揮者、伴奏者、ナレーター、ポスター担当、そして歌い手のみなさん、全員の力が結集して、本当に素敵な一日が創り上げられました。これからも、生徒たちの素敵な歌声が響き渡る、温かな学校になることを願っています。

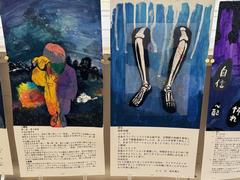

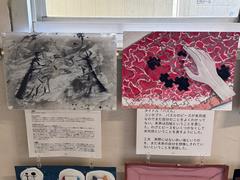

2025年10月16日(木曜日)『校舎内のアート作品展』

校舎内のいろいろなところに、生徒が美術科の授業で制作した作品が飾られています。どの作品も、クオリティが高く、作品のもつ力に思わず目を奪われ、足を止めてしまいます。3年生は「自画像~今を生きる私へ~」というテーマで、「自画像」の定義を広くとらえ、今の自分を画面の中に表現する作品に取り組みました。「これから更に大変なことがあって不安な気持ちになったとしても生き生きと表情豊かに、前向きな気持ちで生きていきたいという願いを込めて作成しました。」「物欲をあまり表に出さなくて、欲しいものは欲しいと言いなさい、と親に言われて、でもやっぱり『欲しい』とはなかなか言わない。だけど、本当は密かに買いたいものがあって…そんな自分をイメージしたというか…」など、どの作品のコンセプトも個性に溢れており、そのコンセプトを表現するためにたくさんの工夫が凝らしてある作品は見応えがたっぷりです。生徒たちにとって、大人になったときに「あの頃の自分は、こんなことを考えていたんだな」と懐かしく振り返ることのできる作品になったことと思います。

2025年10月9日(木曜日)『音楽鑑賞教室で生のオーケストラを鑑賞 』

本日、千葉交響楽団の皆さんをお招きし、音楽鑑賞教室を実施しました。千葉県が誇るプロのオーケストラによる生の演奏を体育館で間近に鑑賞するという、大変貴重な機会となりました。プログラムは、生徒たちのために音楽の教科書にも載っている有名なクラシック音楽の中から、バロック派、古典派、ロマン派と、時代ごとの特徴がわかるよう名曲をピックアップして演奏してくださいました。また、オーケストラの楽器紹介や、それぞれのセクションごとのアンサンブルも披露され、楽器の音色や仕組みへの理解を深めることができました。指揮者体験コーナーの企画では、各学年の代表者が実際の指揮棒を手にし、オーケストラの皆さんとハンガリー舞曲第5番を演奏しました。その堂々たる指揮ぶりに指揮者の先生も驚かれていました。生徒たちは合唱祭のクラス合唱指揮者ということでしたが、本物のオーケストラ相手に指揮をする初めての経験に、「合唱とは違っていろんな楽器の音がするからまとめるのが大変!」など、感想を述べていました。「普段はあまりクラシックやオーケストラを聴かない」という人も少なくないと思いますが、自分の関心ごと以外にも、様々な世界を知ったり、多様な文化芸術に触れたりして、自身の感性を豊かにしていくことや世界を広げていくことの大切さを改めて感じました。千葉交響楽団の皆様、心に響く素晴らしい演奏を本当にありがとうございました。

2025年10月1日(水曜日)『合唱祭練習が本格始動 』

10月に入り、本校の合唱祭に向けた取り組みが本格的に始まりました。運動会で培った団結力を生かし、生徒たちは新たな目標に向けて熱心に練習に取り組んでいます。放課後のクラス練習をのぞいてみると、各パートリーダーが積極的に指示を出して練習を進めたり、担任の先生も一緒に歌いながら練習したりする様子がとても印象的でした。どのクラスもまだまだパートの音取りの段階だと思いますが、この先、ハーモニーの美しさや、強弱表現(ダイナミクス)、そして歌詞に込められたメッセージの伝え方を追究しながら、合唱がどのように磨き上げられていくのか今からとても楽しみです。

R7年度9月 学校の様子

令和7(2025)年9月1日

R7年9月

2025年9月25日(木曜日)『グラウンドいっぱいに輝いた笑顔』

澄み切った秋晴れのもと、本年度の運動会が盛大に開催されました。 緑組が加わり、さらに熱気を増した4色対抗戦。実行委員やリーダーを中心に、生徒たちが主体となって創り上げてきた成果が、今日一日、見事に花開きました。「真剣に取り組むからこそ、本当の楽しさがある」「グラウンドを最高の笑顔で満たしてほしい」という校長先生の願い。そして、「今日、宮中は一つになる」という実行委員長の力強い言葉。 まさにその言葉を体現するかのように、生徒たちは最後まで真剣に競技に臨み、その表情は達成感と喜びに満ちた笑顔で輝き、グラウンドには、学校が一つになった美しい瞬間が溢れていました。運動会全体を通して、後輩を笑顔で導いた3年生の全力で楽しむ姿に、後輩たちは来年の自分たちの姿を強くイメージしたことと思います。この大切なバトンリレーこそが、宮中の素晴らしい伝統を築いてきたのだと深く実感する一日となりました。子供たちへの温かいご声援、誠にありがとうございました。

2025年9月17日(水曜日)『運動会に向けて、全校練習が行われました』

まだまだ残暑が厳しい日が続いておりますが、グラウンドでは運動会本番に向けた練習に一層熱気が増してきました。 今日は第1回目の全校練習が行われ、全校生徒がグラウンドに集まりました。練習では、準備運動をはじめ、各色の待機場所への移動確認、そして各色に分かれての決起集会などが行われました。準備運動では、生徒たちの大きな掛け声がグラウンドに響き渡り、生徒たちがもつエネルギーを感じることができました。また、今回の練習で印象的だったのは、教員が細かく指示を出す場面が全くなく、実行委員や3年生がリーダーシップを発揮して、自主的に練習を運営していたことです。リーダーたちの指示に一人ひとりがしっかりと呼応し、きびきびと動くその姿も大変素晴らしかったです。今後の練習を通して、このチームとしての一体感がさらに洗練されていくかと思うと、本番までの成長が今からとても楽しみです。

2025年9月9日(火曜日) 『心温まるご連絡をいただきました』

先日、地域にお住いの方から、本校の生徒の行動について、大変心温まるご連絡をいただきました。

ご連絡によりますと、細い坂道で、腰の曲がったおばあさんが自転車を押して歩いていたそうです。道が狭いこともあり、後ろには車が3台ほど連なってしまい、進めない状態になっていたとのことでした。そこに、本校の男子生徒が通りかかり、おばあさんの自転車を代わりに押して坂を上ってあげたそうです。さらに、渋滞していた車を一台ずつ誘導してくれた、とのことでした。生徒は颯爽と帰っていったようですが、 その一連の行動がとても自然で素晴らしかったと、その姿に大変感動され、お電話をくださいました。

このようなお褒めの言葉をいただき、私たち教職員も胸が熱くなりました。後に、1年生の生徒であることがわかり、本人にその日の出来事について尋ねてみると、「自然に体が動きました。この先もできることがあれば助けていきたいです。」と話してくれました。今後も、地域を支える力となれるよう、生徒たちとともに頑張っていきたいと思います。

2025年9月8日(月曜日) 『運動会の練習が本格化!今年は4色対抗で盛り上がる!』

まだまだ残暑が厳しい中ですが、いよいよ運動会の練習が始まりました。昼休みのグラウンドには、担任の先生も一緒に加わって長縄の練習をしている姿も見られます。また、学年ごとの練習や昼休みの練習では、運動会実行委員や各色のリーダーが中心となり、練習を主体的に進めています。 自分たちで考え、行動する「生徒主体」の運動会は、きっと記憶に残る一日になることと思います。

そして、今年の運動会は、これまでの3色対抗から4色対抗へとパワーアップします!スローガンは、「宮中4FORCE 切り拓け 新時代!紅赤(こうせき)・競蒼(きょうそう)・黄望(きぼう)・協緑(きょうりょく)」 。新しく加わった緑色を加え、赤、青、黄色、緑の4色が、それぞれのプライドをかけて競い合います。当日は、生徒たちの頑張りに、温かいご声援をよろしくお願いいたします!

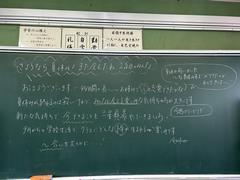

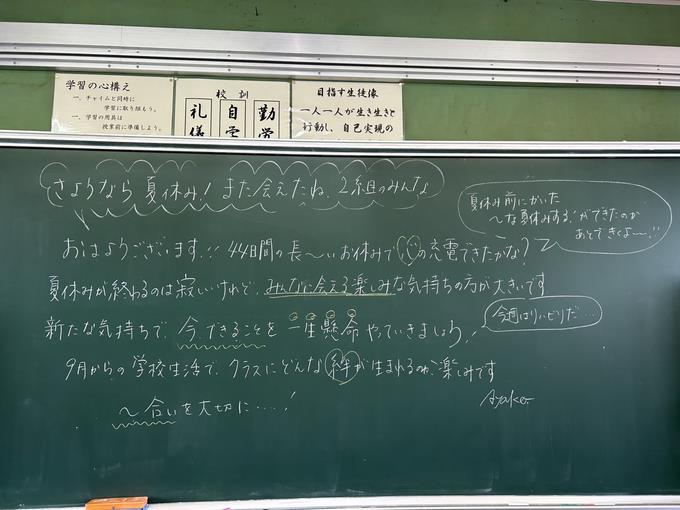

2025年9月2日(火曜日)『夏休み明け初日の黒板メッセージ』

夏休み明け初日の昨日、朝教室を回っていると、いろいろな教室に担任の先生方から温かいメッセージが書かれていました。夏休みが終わり、少し気持ちが重い朝だったかもしれませんが、先生方からのメッセージを見て、元気が出た人もたくさんいたのではないでしょうか。

言葉には、人の心に働きかける強い力があります。誰かにかけられた優しい一言が、気持ちを軽くし、勇気を与えてくれることがあります。一方で、何気ない一言が、誰かを深く傷つけてしまうこともあります。だからこそ、私たちは言葉を大切に扱い、相手を思いやる気持ちを込めて言葉を選ぶ必要があります。友達や家族、周りの人に「ありがとう」と伝えること、困っている人に「大丈夫?」と声をかけること…ほんの少しの言葉が、誰かの心を温め、その場の雰囲気を明るくしてくれます。皆さんが、この夏休み明けを機に、言葉の力で周りの人たちを元気づけ、温かい学校生活を築いてくれることを願っています。

2025年9月1日(月曜日)『前期後半がスタート!』

夏休みが終わり、学校に生徒たちの明るい声と笑顔が戻ってきました。朝、グラウンドをのぞいてみると、夏休み明け初日にも関わらず、多くの部活動が朝練習に励んでいました。真っ黒に日焼けし、真剣な表情で練習に取り組む姿が、この夏の努力と成長を物語っているようで、とても頼もしく感じました。その後の教室には、長い夏休みを経て、少し大人びた表情を見せる生徒、友人と久しぶりに再会し、楽しそうに話す生徒、宿題を終えてホッとした様子の生徒がありました。皆さんが元気な姿で登校してくれたことを、教職員一同、心から嬉しく思います。

今日一日、学校のあちこちから皆さんの元気な声が聞こえてきて、「ああ、学校に日常が戻ってきたな」と改めて感じました。

9月、10月は、運動会や合唱祭といった大きな行事が続きます。本日の全校集会における校長先生や、運動会実行委員長の話の中で、「協力し合うこと、支えあうことの大切さ」が語られていました。ぜひ、行事への取り組みの中で、仲間と力を合わせ、支え合いながら、一つひとつの経験を大切にしていってほしいと願っています。

さあ、皆で力を合わせ、実りのある9月にしていきましょう!

★写真は今朝の駅伝部の練習風景です。

R7年度7月 学校の様子

令和7(2025)年7月10日

R7年7月

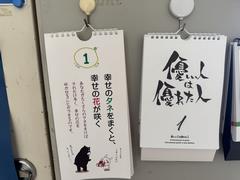

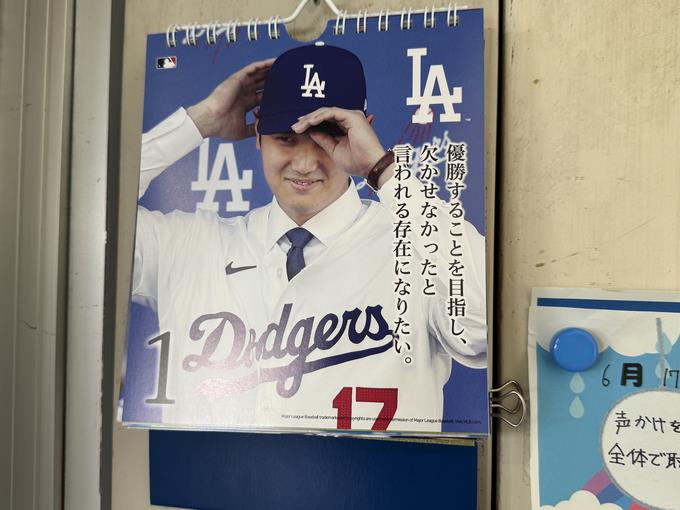

2025年7月1日(火曜日)『日めくりカレンダー』

朝、教室を回っていたら、素敵な日めくりカレンダーを発見しました。

「優しい人は優れた人」「幸せのタネをまくと、幸せな花が咲く あなたがたくさんのタネをまけば、それだけ多く、幸せの花を咲かせることができるのです。」優しい言葉に心が温かくなりました。また、大谷翔平さんのカレンダーには、「優勝することを目指し、欠かせなかったと言われる存在になりたい。」の言葉。この言葉が、今、まさに総合体育大会に挑んでいる宮中生の姿と重なりました。チームの一員として、自分の役割を理解し、精一杯力を尽くしてプレーする姿。たとえ試合に出ていなくても、ベンチから大きな声で仲間を励まし、チームを鼓舞する姿。そして、勝利に向かって全員で心を一つにし、最後の最後まで諦めずにボールを追いかける姿。皆さんが見せてくれる一つ一つのプレー、そしてそのひたむきな姿勢に、多くの人が感動をもらっています。チームのために何ができるかを考え、それを実行する、一人ひとりの生徒が「欠かせない存在」なのだと、皆さんの姿が教えてくれます。

2025年7月4日(金曜日)『赤ちゃん講座』

今週、「赤ちゃん講座」が開催されました。この講座は、生徒たちが命の尊さや子育ての大変さを肌で感じることができる貴重な機会として、毎年実施しています。今年も、ゲストティーチャーとして、助産師さん、児童ホームの方々、宮本地区の社会協議会の方々にお越しいただき、ご指導いただきました。妊婦ベストを身につける体験では、生徒たちは「重た~い」「よいこらしょ」と声を上げながら、お腹の大きいお母さんの苦労を身をもって実感しているようでした。また、赤ちゃんの重さのある人形を使って、抱き方やおむつの取り替え、着替えのさせ方学ぶ体験では、最初は戸惑いながらも、助産師さんの丁寧なご指導のもと、生徒たちは皆、真剣な表情で取り組んでいました。時には笑顔を見せながら、人形を優しく抱き上げたり、そっとおむつを替えたりする温かい手つきが印象的でした。この赤ちゃん講座を通して、生徒たちは命が誕生することの奇跡や、子育てには多くの愛情と労力が必要であることを深く学ぶことができたと思います。ご協力いただいたゲストティーチャーの皆様に心より感謝申し上げます。

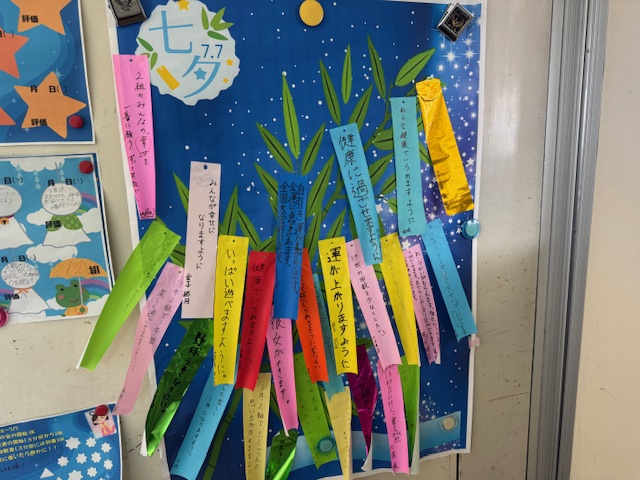

2025年7月7日(月曜日)『七夕』

今朝は、ある教室の前に飾られた七夕の掲示物を見つけました。色とりどりの短冊と飾りが散りばめられていて、とても素敵な光景でした。短冊には、生徒の皆さんの様々な願い事が書かれていました。「次のテストで良い点が取りたい」といった学業に関する願いや、「13秒台に行く!」といった部活動に関する願い、「このクラスで1年間楽しく過ごせますように」「このクラスでたくさんの思い出が作れますように」といったクラスへの想いが詰まった願い、中には、「みんな健康でいられますように」「みんなが幸せになりますように」といった、自分以外の人を大事に想う優しい願いもあり、思わず足を止めて読み入ってしまいました。

一人ひとりが、自分のこと、友達のこと、クラスのこと、家族のこと、様々なことに思いを馳せ、真剣に願い事を書いている姿を想像すると、胸が温かくなりました。皆さんの願いが一つでも多く叶いますように。

2025年7月14日(月曜日)『夏の総合体育大会速報!宮中生、躍動の夏!』

厳しい暑さが続く毎日ですが、宮本中学校の各運動部からは、夏の総合体育大会での熱いニュースが続々と届いています! 選手の皆さんのひたむきな努力と、それを支えるチームワークが随所で光り、素晴らしい結果を残してくれました。

☆野球部☆大逆転で優勝!県大会出場!

☆剣道部女子☆団体戦優勝!個人でも2年生女子が優勝!県大会出場!

☆男子ソフトテニス部☆団体戦優勝!県大会出場!個人戦はまだ継続中!

☆柔道部☆個人戦優勝2名!第2位2名!第3位9名!県大会出場6名!

☆女子バスケットボール部☆準優勝!県大会出場!

☆陸上競技部☆総合2位!男子200メートルの部で3年生男子全国大会出場決定!!

☆サッカー部☆第3位!

臨んだ結果に届かず悔しい思いをした部活動もありますが、最後まで諦めることなく、自らの全力を出し切った選手の皆さんの姿は、間違いなく、見ている人に大きな感動と勇気を与えました。 まだまだ大会が続く部活動や、これから夏の大会に臨む部活動もあります。宮中生の皆さんが、これからも持ち前のガッツとチームワークで、見ている人の心を揺さぶるような全力プレーを見せてくれることを心から願っています。宮本中学校は、これからも生徒たちの挑戦を全力で応援していきます!

R7年度6月 学校の様子

令和7(2025)年6月3日

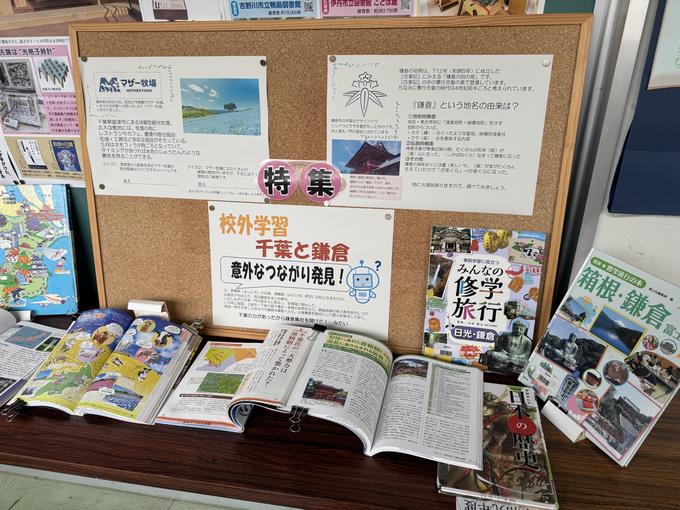

2025年6月3日(火曜日)『校外学習の事後学習』

先月、3学年とも校外学習や修学旅行が終わり、事後学習に取り組んでいます。そこで作成した掲示物が廊下に飾られていました。また、図書室前には、校外学習の特集コーナーが設置されており、それぞれの学年の旅行先と千葉の関わりがわかる本や、その地域をより深く知ることのできる本が紹介されていました。来週には梅雨入りするとも言われていますが、雨の時期は読書を充実させるのもいいですね。

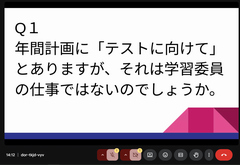

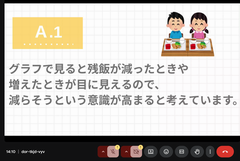

2025年6月6日(金曜日)『生徒総会が行われました』

本日、5,6時間目は今年度の生徒総会が行われました。生徒総会は、学校をより良いものにするため、生徒が自主的に活動し、意見交換や議論を通して学校運営に関わることを目的として年に一度全校生徒で行われています。内容は、生徒会の活動方針や予算、委員会活動について話し合ったり、学校生活に関する意見や提案を交換したりします.。今年度の宮中生のスローガンは「HAVE A DREAM~夢に向かって踏み出そう~」、生徒会目標は『新風開花』に決まりました。『新風開花』というのは、一人ひとりの「自主性」という「花」が咲き開き、今までとは違う「新しいやり方や考え方」となる「風」がどんどん吹いてくるようにという意味が込められています。自分たちの学校をよりよくしていこう、学校生活を自分たちの手で充実したものにしていこう、という志はとても素敵ですね。今日の生徒総会はオンラインで行われましたが、各リーダーが全校生徒に対して堂々と話をしている姿が印象的でした。みんなの力で宮中をもっともっと魅力的な学校にしていきましょう!

2025年6月12日(木曜日)『10組がカレー販売会を実施しました』

10組が、販売会の活動に向けた練習の一環として、職員向けにカレー販売会を開いてくれました。メニューは、ポークカレーとチキンカレーの2種類に加え、そのどちらも食べられるハーフ&ハーフの用意もあり、どれも一食300円で食べられるとあって、先生方に大盛況でした。販売会の扉をあけると「いらっしゃいませ~」とみんなが笑顔で元気に迎えてくれたり、お水を入れてくれたり、ご飯もカレーも超大盛でよそってくれたりと、サービス満点の販売会に感激しました。10組の皆さん、美味しいカレーと素敵なひとときをありがとうございました!!

2025年6月13日(金曜日)『前期中間テスト終了!』

2025年6月17日(火曜日)『宮中生が全国放送で紹介されました!』

全国放送であるTBSテレビの朝のニュース、『THE TIME』の「中高生ニュース」というコーナーにて、本校の生徒が紹介されました。今回紹介されたのは、サメをこよなく愛する「サメ博士」の2年生の生徒です。これまでに集めた標本は57種類180体以上、とのことで、放送で映ったご自宅にはたくさんの標本が部屋いっぱいに飾られていました。また、今回の撮影には、同じクラスの3名の生徒が参加し、学校やサメ博士の自宅での取材にのぞみました。学校では、リポーター役とカメラマン役に扮した3名の生徒がサメ博士のリポートに向かうシーンを撮っていましたが、何度も走ったり、大きな声で話したり、とプロデューサーからの指示に一生懸命に答えながら撮影していた姿が大変印象的でした。サメ博士の今後の研究にも注目です!

2025年6月20日(金曜日)『激励会が行われました!』

R7年度5月 学校の様子

令和7(2025)年5月7日

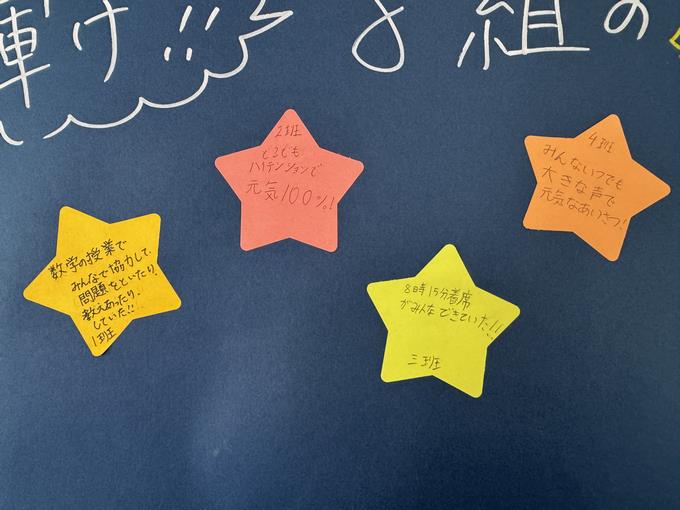

2025年5月7日(水曜日)『輝くきらりポイント』

ゴールデンウィーク明けの今日はさわやかな晴天に恵まれました。先月末から、1年生の委員会の取り組みとして、各クラスのよいところや頑張っているところを「きらりポイント」として集めるキャンペーンを実施しています。「数学の授業でみんなで協力して問題をといたり教え合ったりしていた!!」「とてもハイテンションで元気100パーセント!」「8時15分着席がみんなできていた!!」「みんないつでも大きな声で元気な挨拶!」「社会の時間にみんなが積極的に発表や発言をしていたのでとてもいいなと思いました!」「みんなで声をかけあって行動できる!」など、とても素敵なきらりポイントがたくさんありました!今後も宮中生の輝く姿をどんどんご紹介します!

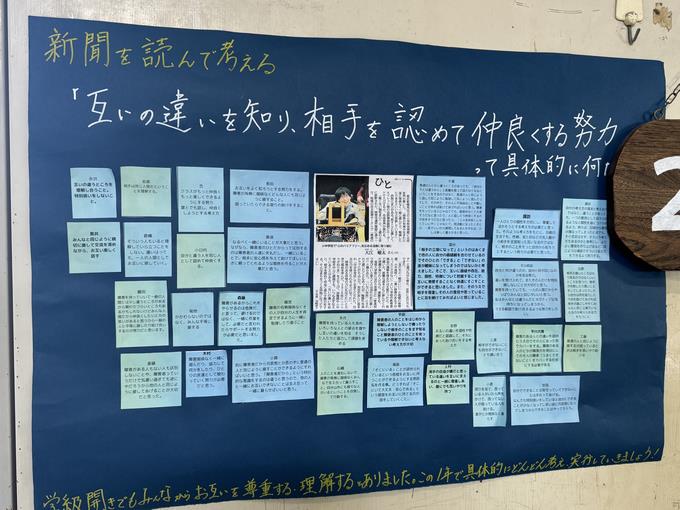

2025年5月8日(木曜日)『道徳の授業』

2年生のあるクラスで、道徳の授業に関する掲示物が貼られていました。1歳の時に脳性麻痺と診断され、現在は様々な場所で「心のバリアフリー」を広める活動を行っている大江崚太さんという人物を取り上げた新聞記事を題材に、「互いの違いを知り、相手を認めて仲良くする努力って具体的に何があるのだろう」ということについて考えました。生徒たちは、「障害の有無関係なくその人が自分の人生を肯定できるように一緒に勉強したり遊んだりすること」「互いの違うところを理解し合うこと」など、それぞれの考えを共有していました。

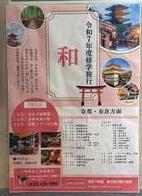

2025年5月9日(金曜日)『3年生修学旅行へ出発!』

3年生は、今日から奈良、京都方面への修学旅行に出かけています。今日の行程は、奈良公園や東大寺を散策したのち、薬師寺でお坊さんの法話を聞いたり法隆寺を見学したりして、宿へ向かいます。中学校生活の大イベント、修学旅行を思い切り楽しんでほしいです。

2025年5月13日(火曜日)『サメの展示会が大盛況!』

2年生の生徒が研究を続けているサメに関する展示会が、昼休みに理科室で行われました。サメの皮や、いろいろな種類の本物のサメ(生きているものではありません)が展示されており、大勢の生徒たちが興奮気味に見学したり触っていたりしていました。中には、オスのヨシキリザメの皮や顎の標本があり、「交尾のためにメスに力強くかみつくため、メスの体には深く大きな傷ができる」というヨシキリザメの特徴がとてもわかりやすくまとめられていました。実際に、展示されている本物の皮には、たくさんのかまれた傷跡がくっきりと残っており、驚きました。実際に触れることができる体験はなかなかできないので、貴重な機会になったと思います。

2025年5月15日(木曜日)『滝廉太郎「花」が素敵!』

職員室に素敵な歌が聴こえてきたので、音楽の授業をのぞいてみました。3年生が取り組んでいたのは、滝廉太郎さん作曲の「花」の重唱でした。「花」は日本で初めての合唱曲として有名です。歌詞の抑揚や、桜の季節の世界観が音楽で見事に表現されているこの曲は、本当に心に沁みます。生徒たちは、音源に合わせてグループでそれぞれの場所で歌練習をしていました。写真は廊下で歌っていたグループの練習風景です。とても素敵な声で歌っている姿に、主旋律を歌うのも、副旋律ではハモって歌うのもとっても楽しい曲だなぁ…と「花」の魅力を改めて感じました。

2025年5月16日(金曜日)『マザー牧場行ってきました!』

1年生が中学校入学後、初めての校外学習に行ってきました。行き先はマザー牧場。午前中は、班で協力してカレー作りを行い、午後はオリエンテーリングを行いました。カレー作りでは「竈担当」「野菜切り担当」等、班の中の係があらかじめ決まっていたものの、自分の手が空くと、率先してテーブル上を整理したり、人手が足りないところにヘルプに行ったり、使用済みの調理器具を洗ったり…と、自分にできることを考えて行動している生徒が多く、その姿に大変感激しました。オリエンテーリングは短い時間でしたが、宮中オリジナルのクイズに答えたり、ソフトクリームを食べたり、と楽しんでいました。

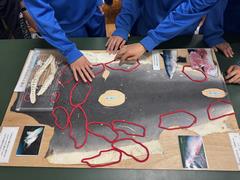

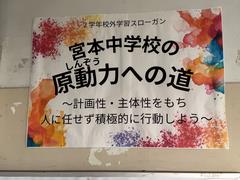

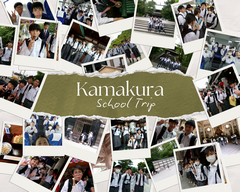

2025年5月23日(金曜日)『2年生の校外学習は鎌倉へ!』

先週の1年生に続き、今週は2年生が鎌倉へ校外学習に出かけました。当日は涼しいくらいの気持ちのよいお天気に恵まれました。班ごとに計画した見学コースに沿って鎌倉の街を散策し、歴史情緒溢れる建造物を見たり、美味しいものを食べたりして、充実した時間を過ごしました。今回の校外学習のテーマは「宮本中学校への原動力(しんぞう)への道~計画性・主体性をもち人に任せず積極的に行動しよう~」。実行委員を中心に自分たちで細かくプランを立て、実行できた経験は、来年度の修学旅行につながる貴重な経験だったと思います。

2025年5月27日(火曜日)『未来の先生たちが活躍!』

先々週から3名の教育実習生が来ています。3人とも宮本中学校出身で、母校での実習です。昨日と本日は、これまでの実習の学びを生かして、集大成となる精錬授業を行いました。国語の授業では、草野心平さんの作品『河童と蛙』を題材に、グループごとの群読劇を披露していました。詩の内容に合わせて、振り付けをつけたり、読み手の人数を調整して強弱をつけたり、間や速度を変化させたりして聞き手の心をひきつけていました。詩の世界観が浮かんでくるような群読もあり、詩の表現の面白さを改めて実感する授業でした。1年生の社会では、熱帯の気候や伝統的な生活様式と抱えている課題について写真や教科書から読み取る授業、2年生の社会では、九州地方の厳しい自然環境がどのように利用されているのかについて調べ学習を進め、調べたことをグループで共有する授業を行っていました。

R7年度4月 学校の様子

令和7(2025)年4月7日

R7新年度がスタート

本日より、令和7年度がスタートしました。本日は、着任式、始業式が行われ、新しく宮本中学校に着任した教職員の紹介と、新学級の発表がありました。その後、新教室への教室移動と入学式の準備を行いました。明日には、新入生を迎え、3学年が揃います。新しく始まったこれからの1年間、宮中生にとって素敵な日々が訪れますように。

4月8日(火曜日)《入学式》

澄み渡るような青空と満開の桜の下、第78回入学式が行われました。宮本中学校の新しい仲間の入学を、先輩たちも、先生方も、みんなが心待ちにしていました。1年生の、入学したてとは思えない入退場や式典中の立派な所作、大きな声でのはつらつとした返事がとても素晴らしかったです!改めて、宮本中学校への入学、おめでとうございます。これから3年間、一緒に充実した宮中LIFEを送りましょう!

4月9日(水曜日)『全学年揃っての生活スタート』

雲一つない青空がとても美しく、新年度のスタートをお祝いしているかのようです。 昨日、入学式を終え、いよいよ本日から全学年揃っての生活が始まりました。今日からしばらくの間は、学年日課として、学校生活を送るためのいろいろな準備をする期間となります。今日は、先輩による校舎案内や学年集会、身体測定が行われていました。

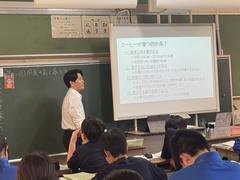

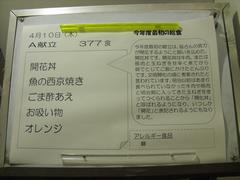

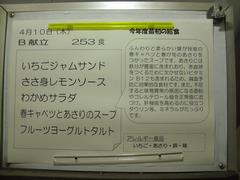

4月10日(木曜日)『給食スタート』

2、3年生は今日から待ちに待った給食が始まりました。本日は、A食が「開化丼、魚の西京焼き、ごま酢あえ、お吸い物、オレンジ」、B食が「いちごジャムサンド、ささみレモンソース、わかめサラダ、春キャベツとあさりのスープ、フルーツヨーグルトタルト」というメニューでした。毎食、栄養士の鈴木晴美先生がメニューについての解説を書いてくださっており、その日の献立や食材についてとても勉強になります。

4月11日(金曜日)『新入生説明会が行われました!』

1年生に向けて、新入生説明会が行われました。3年生の代表生徒が、学校生活でのきまり、行事、生徒会組織についての説明や、パフォーマンスを含めた部活動紹介をしてくれました。1年生の皆さんは中学校生活のイメージがわいたのではないでしょうか。委員会活動や学校行事、部活動を通して得られることがたくさんあると思いますので、是非積極的に取り組み、充実した中学校生活にしてほしいです。

4月14日(月曜日)『今日から全学年給食スタート!』

本日から1年生も給食が始まり、全学年がランチルームに揃いました。1年生に給食の感想を聞いてみると、みんな口を揃えて「美味しかったです!!」と答えてくれました。今日のメインメニューは、Aがカレーライス、Bがココアシナモン揚げパンでした。どちらも大人気のメニューです。昼休みは、廊下やグラウンドでそれぞれ楽しいひとときを過ごしていました。

4月15日(火曜日)『避難訓練が行われました』

5時間目に第1回目の避難訓練を行いました。今回の避難訓練の第一の目的は、各教室からの避難経路の確認です。どのクラスも無言で落ち着いた移動、整列ができていました。校長先生の講評の中で、「人間は緊急時、一度やったことしかできない。明日来るかもしれないから今日の経験を生かしてほしい」というお話がありました。今日は、地震からの火災という設定での避難訓練でしたが、実際は、いつどの場所にいる時に災害が起こるかわかりません。大人数が集まっている学校ですから、いざという時に、個人や集団が正しい判断、正しい行動ができるように、日頃からの意識や心がけが大切ですね。

4月16日(水曜日)『学年日課ラスト!』

今日は学年日課最終日です。学年日課では、これから始まる1年間の学校生活に向けて様々な準備を行いました。またその中で、自己紹介をしたり、一緒に掲示物を作成したり、学級や学年でレクを行ったりしながら親睦を深めていました。特に学年レクでは、どの学年も晴天に恵まれ、1年生はボール送りや大縄跳びやじゃんけん列車、2・3年生はドッヂボールと8の字跳びなど、大いに盛り上がっていました。一緒に過ごす時間の中で、友達のよいことろを新しく発見したり、学級や学年の仲がぐっと深まったりと、充実した学年日課になっていたらいいですね。

4月17日(木曜日)『いよいよ授業がスタート!』

本日より、いよいよ授業が始まりました!いろいろな教室から元気な声が聞こえてきて、楽しく授業を受けている様子が伝わってきました。音楽の授業を少しのぞいてみると、音楽に合わせて身体を動かしたり、早速合唱にチャレンジしたりしていて、一緒に参加していて楽しい気持ちになりました。これから1年間、楽しく学んでいってほしいです!早速6時間授業という日課でしたが、放課後は元気に部活動に取り組んでいる中学生の体力、さすがです!

4月18日(金曜日)『楽しそうな昼休み』

給食後、グラウンドにはたくさんの生徒が集まっています。先生と楽しそうに雑談をしたり、先生も交じってサッカーやキャッチボールをしたり、中には腰かけてゆっくり日向ぼっこしたり…と、それぞれの過ごし方で、束の間の昼休みを楽しんでいました。昨日、今日の日中はだいぶ暑くなってきましたが、まだ過ごしやすいお天気のうちに、外でたくさんリフレッシュするのもいいですね!

今日は1週間のラストの日。週末には部活動の大会が目白押しです。宮中生ファイト~!!

4月21日(月曜日)『大会の活躍&学級掲示が素敵!』

先週末は、様々な部活動の春季大会が行われていました。普段の学校生活の中で見かける姿と、部活動で見ることができる姿の違いに驚かされることがよくあります。特に、試合中のユニフォームを着た凛々しい姿はとてもかっこよく、真剣にプレイする姿がとっても素敵でした。各種大会はまだまだ続きます。がんばれ宮中生!さて、今日の1枚は、1年生の教室掲示から。「〇〇あい」をテーマに、それぞれが自分が大切にしたい「〇〇あい」を書いていました。クラスの「みんなの温かい心で成長する樹」、素敵です!

4月22日(火曜日)『部活動正式入部スタート』

いよいよ本日より、約2週間の仮入部期間を経て、1年生の部活動正式入部がスタートしました。いろいろな部活動の活動の様子をのぞいてみましたが、先輩たちが丁寧に教えたり、盛り上げたりしている様子がとても素敵でした。部活動は、同じ目標に向かって仲間と切磋琢磨したり、努力を継続したりする経験を通して、それぞれの専門的な知識や技能を習得できるだけでなく、 人間的にもたくましく成長することができます。ぜひ充実した3年間の部活動ライフをエンジョイしてほしいなと思います。

4月24日(水曜日)『晴天の中「植物探し」や「50m走」に一生懸命!』

日中は汗ばむくらいのぽかぽかお天気の中、1年生が理科の授業で植物探しをしていました。教科書とワークシートを手に持ち、班の友達と「これは西洋?東洋?」「この小さい花、なんて名前??」などど会話しながら、一生懸命植物探しをしていました。その傍ら、グラウンドでは、スポーツテストの50m走タイムを計測していました。みんな元気に授業に参加していて何よりです。

4月25日(金曜日)『体育館から聞こえるドレミファソラシド!』

ここのところ、毎日のように体育館から「ドレミファソラシド」の音階が聞こえてきます。その正体は、スポーツテストのシャトルランという種目。シャトルランとは、小学校の体力測定に用いられる運動テストの一つで、別名を往復持久走ともいいます。このテストは、20メートル間隔で引かれた2本の平行線の間を往復する持久走で、CDまたはテープから流れる電子音の合図にあわせて走りはじめ、音が鳴るごとに20メートル先の線に達し、足が線を越えるか触れたら向きを変えて戻ります。電子音の間隔が約1分ごとに短くなっていくのが特徴です。生徒たちは、最後まで継続して走っている仲間に拍手をしたり応援の声をかけたりしながら取り組んでいました。一生懸命走ったことも、仲間への温かい気持ちもとても素敵だなと感じました。

4月30日(水曜日)『修学旅行に向けて準備進んでます!』

4月最終日となった今日は透き通るような青空の1日となりました。飛び石となった今年のゴールデンウィーク、こんなさわやかなお天気の日にお出かけができたらいいな…と感じつつ教室をのぞくと、どのクラスも一生懸命に授業を受けていました。また、廊下には来月に行われる校外学習や修学旅行に向けた掲示物がたくさん!今からワクワクですね!