後期高齢者医療被保険者証(保険証)に代わる資格確認書等について

令和8年7月31日までの暫定的な運用として、後期高齢者医療制度に加入している全ての人に、「資格確認書」を送付します。資格確認書を医療機関等に提示することで、これまでと同様に医療を受けられます。

参考:千葉県後期高齢者医療広域連合「資格確認書について」

※保険証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、令和6年12月2日以降、交付されなくなりました。

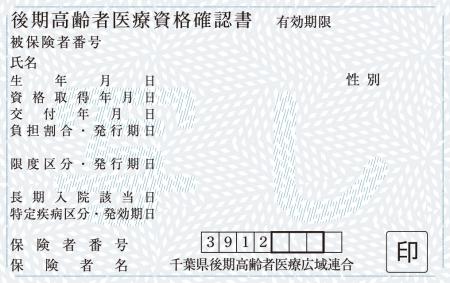

令和7年度資格確認書イメージ(藍色)

・任意記載事項について

・年次更新について

・自己負担割合について

・自己負担割合の判定基準

・基準収入額適用申請

・紛失等による再交付について

・マイナンバーカードの健康保険証利用について

・マイナンバーカードの健康保険証利用登録者で資格確認書の交付を希望される方

・マイナ保険証の利用登録解除について

・送付先について

・コールセンターの設置について

任意記載事項について

任意記載事項とは、申請により資格確認書に記載するかを決められる任意の項目のことです。

記載できる項目は、「限度額情報(所得)区分」「長期入院該当日」 「特定疾病情報区分」です。

限度額情報(所得)区分

高額な外来診療を受けるときや入院の際に、被保険者の限度区分を併記した資格確認書を医療機関に提示すると、記載された区分の自己負担限度額までの支払いとなり、住民税非課税世帯の方については入院時の食事代の減額の適用が受けられます。(入院のご予定がなくても申請できます。)

※マイナ保険証をご使用いただいている方は、手続きせずに限度額の適用を受けられます。

減額の対象となる方は、「1か月の自己負担限度額」の表の「現役並み所得者Ⅰ」「現役並み所得者Ⅱ」および住民税非課税世帯(「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」)の方となります。(「区分Ⅱ」の方で、過去12か月の入院日数が91日以上の長期の入院となる方は別途申請いただくことで、食事代の減額が受けられます。)

対象になるかどうかは医療機関では判断できませんので、国保年金課 高齢者医療係へお問い合わせください。

※限度額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)は令和6年12月2日以降は発行されません。

※手続き方法などの詳細は、こちらをご覧ください。

長期入院該当日

所得区分が「区分Ⅱ」の方で、過去12か月の入院日数が91日以上の長期の入院となる方は、申請をいただくことで食事代の減額が受けられます。(※入院日数計算は、長期該当申請をする月を含めた過去12か月間の入院日数が対象となります。)

※手続き方法などの詳細は、こちらをご覧ください。

参考:千葉県後期高齢者医療広域連合「入院時食事療養費」

特定疾病情報区分

高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合は、毎月の自己負担額がひとつの医療機関(入院・外来別)につき1万円までとなります。

申請によって特定疾病療養受領証を交付します。

また、希望される方には別途申請によって任意記載事項(特定疾病区分)を併記した資格確認書 を交付します。

※手続き方法などの詳細は、こちらをご覧ください。

〈厚生労働大臣が指定する特定疾病〉

・人工腎臓を実施している慢性腎不全

・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部

・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限ります。)

参考:千葉県後期高齢者医療広域連合「特定疾病療養受領証」

年次更新について

後期高齢者医療制度では、8月1日から翌年の7月31日までを1年度として1年ごとに更新されます。

交付は、毎年7月24日頃までに、原則として住民票の住所地に簡易書留で送付されます。

保管期限切れとなって郵便局から返戻された場合は市で保管いたします。

※資格確認書等が届かない、または普通郵便での発送を希望される方はご連絡ください。

自己負担割合について

医療に係るときに支払う医療費の自己負担(一部負担金)の割合は「1割」「2割」「3割」の3区分です。

この自己負担の割合は、8月1日から翌年の7月31日までを1年度とし、その年度の前年の所得等によって判定されます。

例)令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(令和7年度)の自己負担割合

⇒令和6年中の所得等によって判定されます

ただし、世帯構成の変更や、所得の更正により、年度の途中であっても自己負担の割合が変更になる場合があります。

※令和4年10月1日から医療費の自己負担割合が見直されることにより、一定以上の所得があるかたは現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の負担割合が2割になりました。

窓口負担割合の見直しについての詳しいご案内は「医療費の窓口負担割合の見直しについて(令和4年10月から)」のページをご覧ください。

自己負担割合の判定基準

自己負担割合の判定基準については、下記の「自己負担割合の判定の流れ」をご覧ください。

基準収入額適用申請

下表の収入基準を満たし、基準収入額適用申請を行って認定された場合は、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります(申請月の翌月1日から適用)。

令和4年度から、その年度の1月1日時点で船橋市に住民登録があり、対象となる方の申請は不要となりました。

つきましては、対象となる方には手続きをすることなく、新しい資格確認書等を毎年7月中旬に送付します。なお、令和6年1月2日以降に船橋市に転入された対象者の方は申請が必要となりますので、国保年金課高齢者医療係までお問い合わせください。

| 世帯内の 被保険者 |

収入(※)の基準 |

|---|---|

| 1人 | 前年の収入が383万円未満のとき |

| 前年の収入が383万円以上であっても、同じ世帯の中に70歳から74歳までの方がいる場合は、その方と被保険者本人の前年の収入合計額が520万円未満のとき | |

| 2人以上 |

被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満のとき |

※収入について

収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)

であり、公的年金控除や必要経費等を差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。

また、土地・建物、株式等の収入も含みます。

上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するために確定申告したとき、その

売却収入はここでいう収入金額に含まれます(所得が0またはマイナスのときでも、収

入金額はプラスとして申請条件の金額に合算されます)。

紛失等による再交付について

資格確認書等が見当たらなくなった、または破損してしまった場合は、再交付申請を行うことで再度交付することができます。

下記のいずれかの窓口でご申請ください。

・船橋市役所 国保年金課 後期高齢者医療窓口(本庁舎1階)

・船橋駅前総合窓口センター 7番窓口(フェイスビル5階)

・各出張所

交付は、原則として、申請後に被保険者の住民票の住所地に送付します。

即日交付を受けたい場合は、被保険者本人による申請であっても必要なものがありますので、詳しくは後期高齢者医療制度のページ内「証書類の即日交付について」をご確認ください。

なお、被保険者本人とは別世帯の方が申請する場合には、委任状(書式自由)が必要です。

後期高齢者医療資格確認書等再交付申請書(PDF形式 62キロバイト)

後期高齢者医療資格確認書等再交付申請書(PDF形式 62キロバイト)

委任状(後期高齢者医療制度)(PDF形式 66キロバイト)

委任状(後期高齢者医療制度)(PDF形式 66キロバイト)

委任状は参考様式を用意しておりますが、代理人の氏名・住所、委任者の氏名・住所・連絡先・捺印、委任事項、委任状作成日が確認できれば任意の様式でも構いません。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

「マイナンバーカードの健康保険証利用について(後期高齢者医療制度)」のページをご覧ください。

資格確認書の交付を希望される方へ

75歳以上の方や65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方(後期高齢者医療制度の被保険者)については、令和8年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、資格確認書を無償で申請によらず交付します。

令和8年8月1日以降に資格確認書を交付する予定の対象者は以下のとおりです。

<申請によらず交付する方>

・ マイナンバーカードを取得していない方

・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方

・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者

・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方

<申請により交付する方>

・ マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方

・ マイナンバーカードを紛失・更新中の方

※マイナ保険証の利用登録をされている方で、資格確認書の交付を希望される方の申請方法は「こちら」のページをご覧ください。

参考:デジタル庁「資格確認書について」

マイナ保険証の利用登録解除について

利用登録を解除された方には、令和7年8月1日以降、 資格確認書を交付いたします。

詳しくは「後期高齢者医療医療制度」のページ内「マイナ保険証の利用登録解除について」をご覧ください。

送付先について

資格確認書等を交付する際の送付先は、住民票の住所地となります。

住民票の住所地以外への送付をご希望の場合、先に送付先変更の届出が必要です。

届出のないままに住民票の住所地以外への発送はできません。

送付先変更をご希望の場合は「後期高齢者医療医療制度」のページ内「書類の送付先変更について」をご覧ください。

コールセンターの設置について

千葉県後期高齢者医療広域連合ならびに国においてコールセンターを設置しております。

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

- 国保年金課 高齢者医療係

-

- 電話 047-436-2395

- FAX 047-436-2405

- メールフォームでの

ご意見・お問い合わせ

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日