【答え】2.西

【解説】取掛西貝塚(とりかけにしかいづか)は、船橋市飯山満町1丁目から米ケ崎町にまたがる、標高約25mの台地上に立地する縄文時代の遺跡で、面積は約76,000平方メートル(東京ドーム約1.6個分)あります。発掘調査の結果、約1万年前(縄文時代早期前葉)と約6千年前(縄文時代前期前半)という、2つの時期の貝塚を伴う集落跡が見つかっています。国史跡に指定されると、日本に数多くある遺跡の中で、特に重要で価値のあるものとして守られます。

国史跡「取掛西貝塚」

市中央部の飯山満町1丁目から米ケ崎町の台地に位置する、約1万年前の縄文時代早期前葉の貝塚と集落跡である「取掛西貝塚(とりかけにしかいづか)」。

空から見た取掛西貝塚。青線で囲まれた範囲が遺跡です

どんな遺跡?何が見つかっているの?

取掛西貝塚では、平成11年の第1次調査から、令和元年の第8次調査まで8回の発掘調査を行っています。調査の結果、約1万年前の竪穴住居跡が58軒見つかり、居住域は東西約320メートルの範囲に広がる大集落であったことが分かっています。この集落の大きさは、この時期としては関東最大級のものです。

調査の様子(平成20年)

また、その住居跡のうち数軒は貝殻で埋め尽くされていて、竪穴住居に人が住まなくなったあとに、貝殻や骨などを捨てる貝塚になっていました。

貝塚の中身を見ていくと、貝のほかイノシシやシカ、タヌキ、ウサギ、キジなどの獣や鳥の骨や、クロダイ、イワシ、コイなどの魚の骨が出てきました。多彩な狩猟活動を行い、幅広い環境の魚をとっていた生活の様子が分かります。

貝塚の下からはイノシシやシカの頭の骨を並べた跡が見つかりました。動物儀礼跡だとすれば日本最古のものです。

平成20(2008)年の5回目の調査で見つかった1万年前のヤマトシジミの貝層と動物の骨

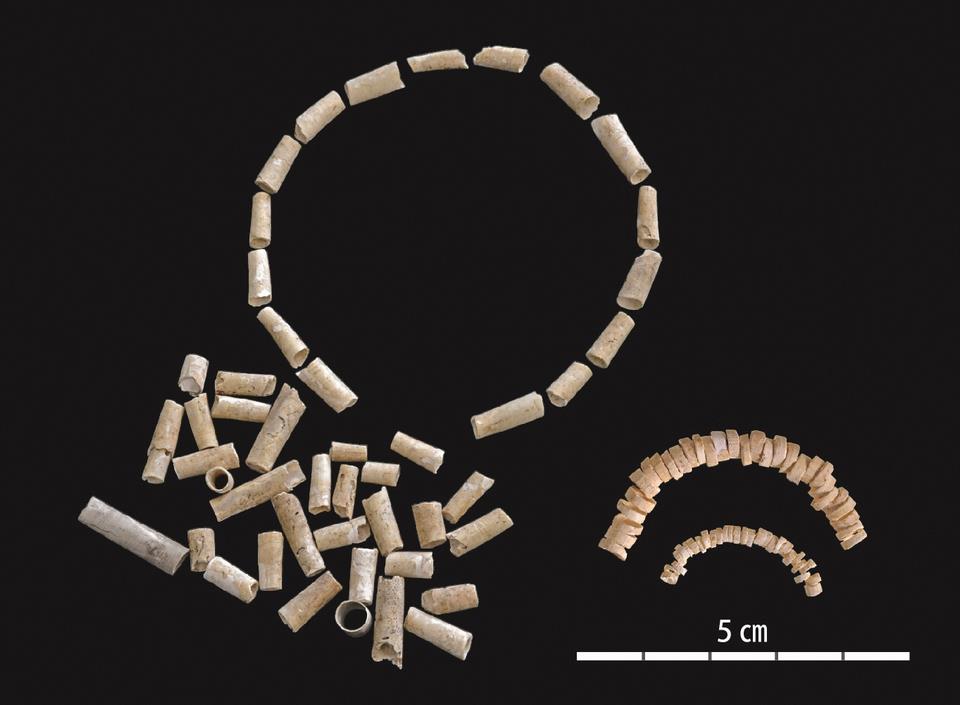

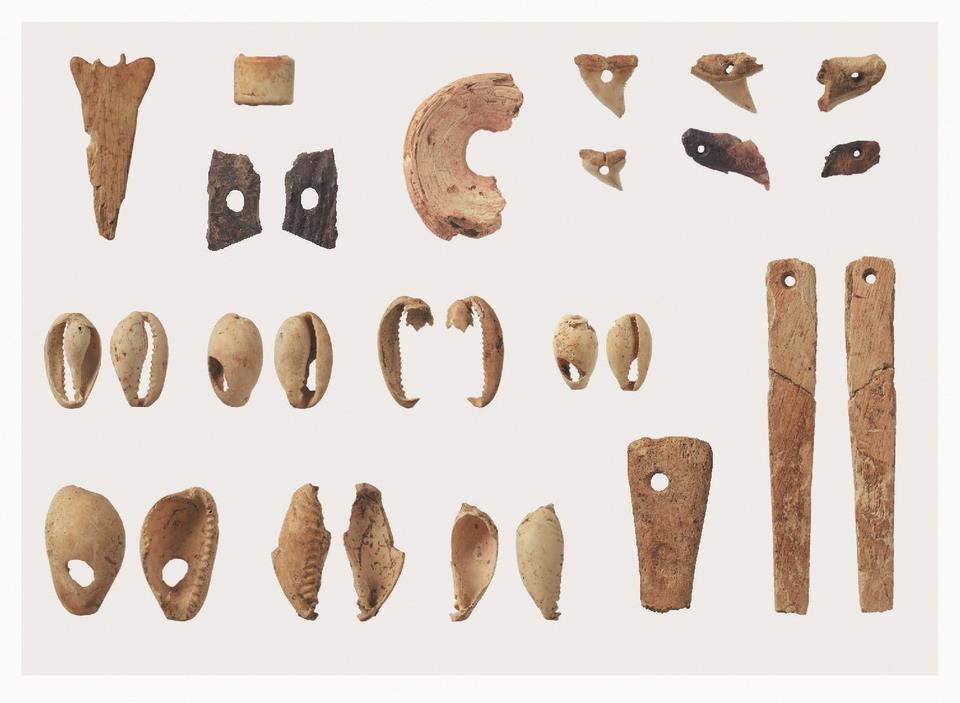

貝塚からは土器や石器などの生活の道具以外にも、動物の骨・角や貝殻で作られた道具やアクセサリーも見つかりました。針は現代と同じ形をしていて、毛皮を縫っていたと考えられています。また、ツノガイという貝で作られたビーズは素材を含めて2000点以上と日本国内では最多を誇り、この場所で作られていたことも分かりました。

直径約2.5ミリの小さなツノガイのビーズ

出土した動物の骨や歯、牙など

動物の骨製の針

国指定史跡に選ばれた理由

縄文時代早期前葉の貝塚は全国的にも数が少ないのですが、その中でも取掛西貝塚は貝塚だけでなく、まとまって出てきた竪穴住居跡や豊富な出土品から当時の生活の様子や文化を知ることができる遺跡として、とても貴重です。また、約1万年前のもののほか、縄文時代前期の約6000年前の遺跡も見つかっていて、同じ場所で環境の違う時代の暮らしぶりを比較できることも評価されています。

大切な遺跡は未来に残して

取掛西貝塚は台地上の畑のわずか30cm下のところから見つかっていて、調査が終わった今は埋め戻されて畑として耕作しています。国史跡に指定されることにより、土地の現状を変えるには許可が必要となります。貴重な遺跡を守っていくとともに、1万年前の人々の暮らしをさらに詳しく調べて遺跡の価値を高めていくために、今後も調査研究に取り組んでいきます。

取掛西貝塚の特設ページはこちらをご覧ください。