船橋市立

旭中学校

船橋市立

旭中学校

- 〒273-0041千葉県船橋市旭町2-23-1

- 047-439-5710

新着情報(学校の様子)

2月19日(木曜日)生徒記者「旭中学校40周年の歴史」

この度、船橋市立旭中学校創立40周年を記念して、2年生の白石凌太さんが生徒記者として

船橋市内の校長先生や船橋市教育委員会次長も務めた岩波さんに取材に行きました。

船橋市のホームページで記事が公開されています。

ぜひ、ホームページをご覧ください。

1月15日(木曜日)講話「大切な命」

この日は、5.6時間目に講話「大切な命」の講話がありました。

助産師の方と塚田児童ホーム職員の方々をお招きし、

性に関する話や妊娠・出産などの話をしていただきました。

生徒も初めて知ったことが多く、とても勉強になりました。

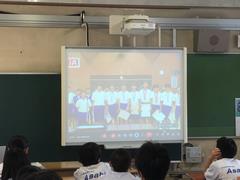

12月23日(火曜日)冬休み前全校集会

この日は、冬休み前の全校集会がmeetでありました。

集会では表彰の報告や生徒指導担当からはSNSの使い方についてお話がありました。

校長先生からは、「一年の計は元旦にあり」という言葉をいただきました。一年の始まりである元旦に計画を立てることが、その後の一年を有意義に過ごすために重要である。という意味です。

ぜひ、冬休みの期間を使って一年間の計画を立ててみてください。

12月5日(金曜日)芸術鑑賞会

この日は、5・6時間目に2学年芸術鑑賞会が行われました。

体育館に「パノラマとラボラトリー」さんと木香花菜さんをお招きし、

音楽を通して楽しい雰囲気づくりや夢に向かってあきらめないことを学びました。

今回の芸術鑑賞会を通して、これからの学校生活や日常生活に活かしていきたいです。

11月20日(木曜日)合唱祭

この日は、東京都葛飾区にあるかつしかシンフォニーホールで合唱祭が行われました。

3年生にとっては、最後のクラス対抗行事となった合唱祭。

この日のために10月上旬から練習を続け、どのクラスも素晴らしい歌声をホールいっぱいに響かせてくれました。

以下に結果を記載します。

〈合唱の部〉

【1学年・1組】最優秀賞7組 優秀賞2組 優良賞6組 特別賞1組

【2学年】最優秀賞4組 優秀賞6組 優良賞2組

【3学年】最優秀賞2組 優秀賞6組 優良賞5組

〈ポスターの部〉

【1学年・1組】最優秀賞4組 優秀賞7組 優良賞2組 特別賞1組

【2学年】最優秀賞5組 優秀賞9組 優良賞7組

【3学年】最優秀賞8組 優秀賞3組 優良賞4組

【3学年】最優秀賞8組 優秀賞3組 優良賞4組

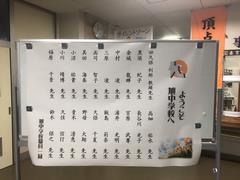

11月11日(水曜日)創立40周年記念式典

この日は、旭中学校創立40周年記念式典が行われました。

多数のご来賓の皆様にご臨席を賜り、盛大かつ厳粛に式典を執り行うことが出来ました。

第一部では、教育長や校長先生のお言葉を真剣なまなざしで聞いている姿が印象的でした。

第二部では、「郷嵐會」の方々が和太鼓の演奏を披露してくださり、生徒たちは合いの手も交えて和太鼓の迫力ある音を楽しんでいました。

11月6日(木曜日) 2学年「職業講演会」

この日は、2年生を対象に「職業講演会」が行われました。

様々な職種の講師の方々をお招きし、職業ごとに仕事内容や魅力、その職業になるために必要なことを知ることができました。普段、仕事に対しての疑問を直接質問できる機会になりました。今回、講師の方々のお話を聞いて、将来の自分のことや仕事に対しての考え方を深めていきたいです。

11月6日(木曜日)1学年「福祉体験」・「認知症サポーター養成講座」

この日は、1年生を対象に「福祉体験」と「認知症サポーター養成講座」が行われました。

「福祉体験」では、車いす体験や障がいのある人の立場を実際に感じることができました。

「認知症サポーター養成講座」では、講師の方々をお招きし、認知症の方への正しい理解と接し方について学びました。体験や講話を通じて、 生徒一人ひとりが思いやりと支えあいの大切さを実感することができました。今回学んだことを日常生活の中で生かし、思いやりのある行動を心がけていきたいです。

10月17日(金曜日)前期終了式

この日は、前期終了式が行われました。

今回は、meetでの終了式となりましたが、校長先生のお話を真剣に聞いている姿は4月始めの頃と比べると大きくなっていました。生徒たちは、それぞれの学年で役割を果たしてくれました。しかし、あと半年で3年生は卒業してしまいます。それぞれの学年で来年度を見据えた後期にできるように、頑張っていきましょう。

10月17日(金曜日)避難訓練(シューター訓練)

この日は、避難訓練(シューター訓練)が行われました。地震や火災からの避難を想定し、救助袋を使っての避難を行いました。全員が体験できたわけではありませんでしたが、実際に滑った生徒は迅速に行動して取り組んでいました。

教室では、防災についての動画を視聴し、災害に備えることの大切さを学びました。

10月10日(金曜日)生徒会本部役員選挙

この日は、生徒会本部役員選挙が行われました。今回、生徒会本部役員に立候補したのは7名で、それぞれに応援演説者がつき壇上でスピーチをしました。学校をよりよくしたいという思いが体育館に集まった生徒全員に伝わったと思います。投票をして終わりではなく、旭中生全員で学校をよりよくしていきましょう。

10月1~3日(水~金)3学年修学旅行

この期間に3年生は長野方面への修学旅行に行きました。

1日目は天候があまり良くなかったですが、生徒たちはグループに分かれ自然体験を行いました。夕方にはホテルに移動し、本格的なビュッフェの食事に気分も上がっていました。夕食後には2,3クラス単位でのレクも行い、仲を深めていきました。

2日目は朝から3~7人程度のグループに分かれ、民泊に行きました。生徒からは「とても良かった!」、「大人になってからまた来たい!」という意見が多くあがり、生徒が思っていた以上の満足感がありました。

3日目は善光寺、からくり屋敷、遊覧船などのクラス別行動を行いました。短い時間でしたが、お土産を買ったり、記念写真を撮ったりと有意義な活動ができました。

次の学校行事は来月の合唱祭です。今回の旅行で学んだことを踏まえ、合唱練習にも頑張ってもらいたいと思います。

9月19日(金曜日) 2学年校外学習

この日は、鎌倉で2学年校外学習が行われました。

太陽も顔を出さず、気温にも恵まれ、鎌倉市内のチェックポイントを班ごとに電車や徒歩で移動しました。子供たちも楽しそうに鎌倉市内をめぐり、歴史ある神社やお寺をまわることで、『日本の良さ』を学ぶことができました。今回の経験を来年や将来に活かせるよう、今後の学習に繋がることを期待しています。

9月18日(木曜日)1学年校外学習

この日は、上野・浅草で1学年校外学習が行われました。

班ごとに電車に乗り、上野と浅草の2つのポイントを巡りながらの学習は1年生にとって難易度の高いものであったと思います。しかし、子供たちの楽しそうな顔や班での活動の様子は普段の学校生活では見られないものでした。

今回の経験を無駄にすることなく、子供たちのさらなる活躍に期待しています。

9月17日(水曜日)1学年校外学習事前集会

この日は、1学年校外学習事前集会が行われました。

実行委員を中心にそれぞれの係りが校外学習に向けて準備をしてきました。

事前集会では、写真撮影時の隊形の確認や持ち物・ルールの確認をし、校外学習への期待を膨らませることが出来ました。

9月1日(月曜日)不審者対応訓練

この日は、避難訓練(不審者対応訓練)が行われました。

不審者が侵入してきた際の対応について、さすまたの使い方や教職員の連携など船橋警察署のご指導を得ながら、訓練を行いました。子供たちは、すばやくバリケードを作り、体育館では警察官の話を聞いて訓練に取り組んでいました。

8月25日(月曜日)職員研修(不祥事根絶研修)

この日は、教育委員会から講師をお招きして、職員研修(不祥事根絶研修)が行われました。

夏休みの期間で、教職員としての責任を再度確認し、子供たちや保護者の皆様、地域の皆様に信頼される教員を目指せるように努めて参ります。

8月21,22日(木、金)船橋啓明高校生との学習会

この日は、船橋啓明高校の生徒が旭中学校の生徒に勉強を教えに来てくれました。

自分の苦手な教科について、高校生に積極的に質問をして学習に取り組む生徒の姿が見られました。

今回の学習会で学んだ成果を前期期末テストで発揮してほしいと思います。

7月18日(金曜日)夏休み前全校集会

この日は、1時間目に夏休み前の全校集会がありました。

集会では表彰の報告や夏休み前の注意点などの話が生徒指導担当からありました。

校長先生のお話の中では、野球に携わり続けたいという思いから、教員となりました。そして、野球の指導者として日本代表となり、アジア大会に出場しました。「夢を実現させるためには努力を惜しまないことが大切である」という言葉が、生徒にも響いたと思います。

この44日間の夏休みを有意義に過ごし、また9月から頑張ってほしいと思います。

7月2日(水曜日)3学年盆踊り講習会

この日の5時間目には地域連携企画として、3学年対象の盆踊り講習会を行いました。地域の方が講師となり、生徒は見よう見まねで踊っていました。最初は少し恥ずかしがっていた様子もありましたが、後半になるとノリノリで踊る様子が見られました。

夏には地域のお祭りも多くあります。お祭りに参加して、今回覚えたものを役立てられると良いです。

6月25日(水曜日) 壮行会

この日には壮行会がありました。壮行会とは総合体育大会に出場する選手を激励し、各部活動が総体に向けて決意表明する会です。昨年度とは異なり、3学年全員が体育館に入り、旭中学校全体で各部活動を応援することができました。

総体は今週末から始まります。旭中学校の代表として、全力で大会に臨んでほしいと思います。

6月23日(月曜日) 水泳授業開始

この日から水泳の授業が開始しました。

初日から天候にも恵まれ、プール日和となりました。

始まる前にプール清掃を行い、安全に授業が行えるように祈願しました。

6月16日(月曜日)心肺蘇生法講習会

この日は心肺蘇生法講習会が行われました。

学校生活に限らず、命を守るために全職員が、心肺蘇生の手順やAEDの位置を確認しました。

毎年行われている講習会ですが、心肺蘇生法について理解を深められたと思います。

6月4日(水曜日)第1回進路説明会

この日は3年生と保護者対象の第1回進路説明会を行いました。保護者も含めた最初の説明会だったので、進路指導主事から公立・私立の特色や、今年度の日程、学校説明会等についての話がありました。

3年生は少しずつ自分の進路に向けて考えていってほしいと思います。ご来場された保護者のみなさま、ありがとうございました!

5月29日(木曜日)生徒総会

この日は、生徒総会が行われました。生徒総会は学校の最高議決機関で、予算や活動内容の確認などが行われました。

今年度より、体育館での全学年実施に変わりました。

生活の決まりや予算がどのように使われているのかを身近に知ることができました。

この生徒総会を通して、自分達の「学校」について理解を深めることができたと思います。

5月23日(金曜日)第41回体育祭

この日は体育祭が行われました。天候にも恵まれて、生徒の楽しそうな姿が見られました。

今年から1日開催となりましたが実行委員を中心に準備を進めてきました。

短い期間でしたが、生徒たちも良く活動して無事に成功させることができました。

体育祭結果をお知らせします。

【総合優勝】黄組

【スポーツマンシップ賞】赤組

【1学年学級対抗リレー】 1位:7組、2位:6組、3位:2組

【2学年学級対抗リレー】 1位:3組、2位:2組、3位:5組

【3学年学級対抗リレー】 1位:7組、2位:5組、3位:8組

【1学年種目】1位:6組、2位:2組、3位:8組

【2学年種目】1位:9組、2位:7組、3位:5組

【3学年種目】1位:赤組、2位:青組、3位:黄組

【団体種目玉入れ】1位:黄組

【三色対抗リレー】1位:黄組

【1学年大縄】1位:7組、2位:6組、3位:8組

【2学年大縄】1位:6組、2位:7組、3位:9組

【3学年大縄】1位:4組、2位:3組、3位:5組

【総合優勝】黄組

【スポーツマンシップ賞】赤組

【1学年学級対抗リレー】 1位:7組、2位:6組、3位:2組

【2学年学級対抗リレー】 1位:3組、2位:2組、3位:5組

【3学年学級対抗リレー】 1位:7組、2位:5組、3位:8組

【1学年種目】1位:6組、2位:2組、3位:8組

【2学年種目】1位:9組、2位:7組、3位:5組

【3学年種目】1位:赤組、2位:青組、3位:黄組

【団体種目玉入れ】1位:黄組

【三色対抗リレー】1位:黄組

【1学年大縄】1位:7組、2位:6組、3位:8組

【2学年大縄】1位:6組、2位:7組、3位:9組

【3学年大縄】1位:4組、2位:3組、3位:5組

5月22日(木曜日)体育祭3学年決起集会

体育祭もいよいよ明日になりました。

この日は3年生のみで4時間目にグラウンドで体育祭の決起集会を行いました。応援合戦や大繩の練習などを行いました。最後には学年全員で円陣を組み、明日への気持ちを盛り上げていきました。

明日が体育祭本番なので、3年生にはぜひとも頑張ってもらいたいと思います。

5月20日(火曜日)体育祭予行練習

この日は金曜日に行われる体育祭の予行を行いました。

非常に気温が上がった中での予行でしたが、生徒たちはよく頑張っていたと思います。今回できなかったところなどをよく改善して、金曜日の本番に臨んでほしいと思います。

5月15日(木曜日)体育祭練習(2)

この日は2回目の体育祭全体練習を行いました。

開閉会式の並び方の確認や、各色での応援練習を行いました。来週の金曜日が本番になります。しっかりと動きを確認して当日を迎えられるようにしたいです。

5月8日(木曜日)体育祭練習(1)

GWも終わり、この日から体育祭の練習が始まりました。午前中に各学年での練習をした後、6時間目には全体練習も行いました。

今年から個人種目も増え、1日開催になります。実行委員や色リーダーを中心に準備をしっかりと行い、充実した体育祭になると良いです。ここから練習も多くなってくるので、体調に気をつけて頑張ってほしいです。

4月10日(木曜日)新入生歓迎会

この日の1,2時間目に新入生歓迎会が行われました。生徒会本部役員が進行を進め、各委員会の説明や部活動紹介が行われました。1年生はこのあと係決めや部活動体験をしていきます。早く慣れていけると良いです。

4月8日(火曜日)第41回入学式

この日は入学式が行われました。

桜が残る中、新入生287名が旭中学校に入学しました。今日から旭中学校の一員です。早く中学校の生活に慣れてほしいと思います。

4月7日(月曜日)学校が始まりました!

新年度が始まりました。

この日は着任式と始業式があり、そのあと次の日の入学式の準備を行いました。新2年生と新3年生は学年が上がり、期待や不安が入り混じった表情でしたが、久しぶりのクラスメイトとの再会に安心していました。2年生はクラス替えもあり、新しい環境で過ごすことになります。新しいクラスに早く慣れてほしいと思います。

今年も旭中学校をよろしくお願いいたします。

3月11日(火曜日)第40回卒業式

この日は本校の第40回卒業証書授与式が行われました。卒業していく3年生の姿はとても立派で、在校生にも見せてあげたかったです。(本校は体育館の席の関係上、1,2年生は式に参加できません)

旅立っていく3年生は旭中で過ごした3年間を忘れずに、各自の進路に向けて頑張ってほしいと思います。また、1,2年生は旭中のよき伝統を受け継ぎ、これからの旭中を背負っていってほしいです。

3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます!

3月7日(金曜日)卒業式予行

この日は卒業式の予行が行われました。卒業式当日は3年生と保護者のみで行うことになるので、今回は2年生も参加しての練習となりました。

2年生は3年生の式に臨む姿を見て、いろいろなものを感じ取れたと思います。3年生は来週の火曜日が本番の卒業式です。当日は素晴らしい姿が見られることを期待しています。

2月28日(金曜日)3年生を送る会

この日は3年生を送る会が行われました。

この日のために1、2年生は昨年末から準備を進めてきました。1年生はダンスや面白芸、兄弟対決などで会場を盛り上げ、2年生は劇とスライドを中心に会を進めていきました。それ以外にも1年生は3年生の教室の装飾、2年生は体育館の装飾を行い、3年生への感謝の気持ちを伝えることができました。会場にいた全員が盛り上がり、3年生にとっても思い出に残る会になったと思います。

2月27日(木曜日)3年生を送る会の準備

久しぶりの更新となりました。

明日はいよいよ3年生を送る会です!この日の午後には1,2年生で準備を行いました。3年生に感謝の気持ちを込めて、良い3送会にしたいです。

3年生のみなさん、明日の会を楽しみにしていてください!

2月4日(火曜日)全校評議会

この日の放課後には全校評議会が開催されました。今までは学評専門委員会を行った後、全評を行っていましたが、今回から順番を変えて全評で話し合ったことを各委員会で降ろすというスタイルに変更になりました。各委員会の委員長は大変ですが、学校の中心となって旭中のために頑張ってほしいです。

2月3日(月曜日)いのちの安全教育講演会

この日の6時間目には産婦人科の先生をお招きし、全校対象の講演会を行いました。(3年生はmeetでの参加となりました)

性に関する話や妊娠・出産などの話もあり、生徒たちもよく聴いていてとても勉強になったと思います。講師の先生、ありがとうございました!

2月2日(日曜日)千人の音楽祭

吹奏楽部はこの日に船橋市主催の「千人の音楽祭」に参加し、市内の小中学校の児童・生徒と一緒に演奏に参加しました。約600人という大人数での演奏でしたが、楽しく演奏することができました。吹奏楽部の皆さん、演奏お疲れさまでした!

1月30日(木曜日)3年生を送る会の準備

年が明けてから3年生を送る会の準備を1,2年で進めています。どんな3年生を送る会になるのか、今から楽しみです。1,2年生のみなさん、3年生のために準備頑張りましょう!

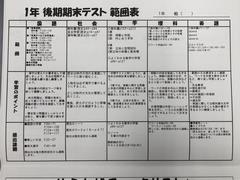

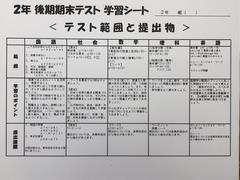

1月29日(水曜日)1,2年生後期期末テストの範囲発表

この日の午後に、2月12,13日に行われる後期期末テストのテスト範囲が発表されました。2週間後のテスト当日に向けて、毎日の家庭学習を頑張っていきましょう。

1月17日(金曜日)中庭の時計が新しくなりました

今年度の卒業記念品として「中庭の時計」と「体育館用の大型プロじゃクター」を寄贈されました。中庭の時計は数年前に止まったきりで動いていませんでしたが、ようやくこれで動くようになりました!卒業生の皆さん、大切に使わせていただきます。

1月10日(金曜日)2学年対象講演会「大切な命」

この日の午後に、助産師の方に来校いただき「大切な命」の講演会を行いました。男性と女性の体の違いや赤ちゃんが産まれるまでの過程、赤ちゃんと中学生の心拍数の違いなどの説明があり、生徒たちは興味をもってきいていました。

これからの人生において大事なことなので今回の話を今後に活かしてほしいと思います。講師の方々、ありがとうございました!

1月6日(月曜日)2025年が始まりました

あけましておめでとうございます。今年も旭中学校をよろしくお願いいたします。

この日から学校が始まりました。生徒たちは大きな事故等もなく、元気に登校していました。

今年度も残り3か月となりまとめの時期です。また、3年生は今月の中旬から私立入試も始まります。体調に気をつけて過ごしていきましょう。

12月23日(月曜日)冬休み前の最終日

この日で年内の学校も終わり、冬休みに入ります。全校集会では冬休みでの注意事項等の話がありました。

また、この日の午後には「学校における働き方改革」というタイトルで若年層の先生が集まり、研修を行いました。グループで意見を出し合い、有意義な研修になったと思います。

12月11日(金曜日)2学年対象講演会「自分らしく生きていくこと」

この日は外部から講師をお招きし、講演会を行いました。

講師は西原さつきさんという元男性の方で、LGBTの理解を深めるために全国各地で講演活動などを行っているようです。生徒たちは前日の事前学習で多少の知識は得ていましたが、実際の方から話をきくことで、LGBTについての理解が深まっていったと思います。講師の西原さつきさん、ありがとうございました!

11月12日(火曜日)合唱祭

今年度は東京都葛飾区にあるかつしかシンフォニーホールで合唱祭を行いました。この日のために10月上旬から練習を続け、各クラスの合唱を披露していきました。3年生の合唱はどのクラスも素晴らしく、会場に歌声を響かせていました。以下に結果を載せます。

〈合唱の部〉

【1学年】最優秀賞5組、優秀賞4組、優良賞10組 特別賞1組

【2学年】最優秀賞6組、優秀賞2組、優良賞8組

【3学年】最優秀賞9組、優秀賞5組、優良賞7組、8組

〈ポスターの部〉

【1学年】最優秀賞6組、優秀賞2組、優良賞7組 特別賞1組

【2学年】最優秀賞6組、優秀賞4組、優良賞3組

【3学年】最優秀賞4組、優秀賞2組、優良賞5組

【3学年】最優秀賞4組、優秀賞2組、優良賞5組

10月4日(金曜日)生徒会本部役員選挙

この日は生徒会の役員選挙が行われました。生徒会本部役員に立候補した生徒が全校の前で意気込みなどを話し、投票を行いました。新しく本部役員になった生徒の皆さんにはよりよい旭中にするために頑張ってほしいです。

9月30日(月曜日)体育祭

本来ならば27日の金曜に行う予定でしたが、雨天でしたのでこの日に行いました。当日はあまり天気はよくなかったですが、生徒たちは練習の成果を発揮していました。応援団の応援合戦も盛り上がり、とても良い体育祭でした。

【総合優勝】赤組

【応援賞】赤組

9月13日(金曜日)各学年の体育祭練習

この日は2時間ごとに各学年の体育祭の練習を行いました。来週からはテストもあり、1週間練習がなくなります。まずはテスト勉強に集中して、テスト後からまた頑張ってほしいと思います。

9月6日(金曜日)体育祭練習が始まる

この日から体育祭練習が始まりました。各学年での練習を1時間ずつ行った後、6時間目には全学年での練習も行いました。

体育祭本番は9月27日ですが、その間にテストや祝日もあるため練習の時間は限られています。与えられた時間で練習をしっかり行い、良い体育祭にできると良いです。なお、今年度も体育祭は船橋市運動公園で行います。

9月2日(月曜日)学校が始まりました

夏休みが終わり、この日から学校が始まりました。

9月は前期期末テストや体育祭もあり忙しくなりますが、しっかりと体調を整えて毎日元気に登校してほしいです。

まだまだ暑さも続きますが、今後も旭中学校をよろしくお願いします。

7月19日(金曜日)夏休み前の最終日

この日は夏休み前の最終日でした。

集会では表彰の報告や夏休み前の注意点などの話が生徒指導主事からあり、最後の校長先生からは「普段できないことをするなど、夏休みを有意義に過ごしてほしい」という話がありました。

44日間の夏休みを有意義に過ごし、また9月から頑張ってほしいと思います。

7月11日(木曜日)国語・数学授業研究

この日の6時間目に、3年6組では国語の、7組では数学の授業研究を行いました。いつもと違う状況で生徒や教員も緊張していましたが、切り替えもできていて、生徒たちはよく頑張っていたと思います。

来週で学校も終わり、夏休みになります。しっかりと計画を立てて有意義な夏休みにできると良いです。

7月5日(金曜日)林昌範さん講演会

この日の午後は、元プロ野球選手で現在は船橋中央自動車学校に務めている林昌範さんにお越しいただき、「成功への投球とマインド」というタイトルで講演会を行いました。生徒たちは総合体育大会の前で、林さんの言葉に励まされていました。

また、放課後には野球部の生徒と記念写真を撮影し、激励の言葉もかけてもらいました。これからの大会に向けて頑張ってほしいです。

6月27日(木曜日)スケアード・ストレイト

この日の6時間目には全学年対象のスケアード・ストレイトが行われました。

スケアード・ストレイトとは・・・恐怖を直視させるという意味。スタントマンが受講者の目の前で交通事故を再現することにより、交通事故の衝撃や怖さを実感させ、交通ルールの必要について生徒自身に考える機会を与える講習。

実際に自動車と自転車の交通事故を目の前で見ることで、生徒たちは自転車に乗る時に気を付けないといけないことや、交通ルールの重要性を感じたと思います。

6月19日(水曜日)壮行会

先週はテストがあったので久しぶりの更新になります。

この日には壮行会がありました。壮行会とは総合体育大会に出場する選手を激励し、学校全体で応援していこうという会です。各部活動の部長から意気込みなどが話されました。総体は今週末から始まります。旭中学校の代表として、全力で大会に臨んでほしいと思います。

6月6,7日(木、金)2学年こども未来会議室

この2日間の2年生の総合の授業では「こども未来会議室」についての話し合いを行いました。

「こども未来会議室」は、船橋市の現状を子どもたちに伝え、自分たちもまちづくりの担い手であることを意識してもらうとともに、将来を見据えた意見交換を行い、子どもたちの視点を活かした市政運営につなげていくことを目的としています。

本番当日は、市内の中学2年生の代表生徒2名が『私が市長になったら〇〇します!』をテーマに、学校ごとの意見を市長に直接提案するとともに、参加校同士で意見交換をします。(船橋市ホームページより)

本番当日は、市内の中学2年生の代表生徒2名が『私が市長になったら〇〇します!』をテーマに、学校ごとの意見を市長に直接提案するとともに、参加校同士で意見交換をします。(船橋市ホームページより)

1日目は船橋市の現在の状況等を把握し個人や班で提案内容を考えました。2日目には班で考えをまとめ、クラスでの発表を行いました。どの班(提案)が学校代表になるのか楽しみです。

6月5日(水曜日)齋藤先生特別授業

この日の午後に目白大学の齋藤先生が来校し、1年生のクラスで道徳の授業を行いました。

今日の授業のテーマは「社会参画」でした。 生徒たちは齋藤先生とは初対面でしたが、そのパワフルさに圧倒され、1つ1つの発問についてよく考えていました。

その後に行われた職員の研修会でも、大変勉強になる話を聞くことができました。これからも道徳の授業力向上に向けて研鑽を積んでいきたいです。

5月31日(金曜日)尾花先生特別授業

この日の午後に船橋市教育委員会指導課の尾花先生が来校し、2年生の2クラスで道徳の授業を行いました。

2つの授業はどちらも「自己との対話を『なりきる』ことで深める授業」というタイトルで行いました。

グループでの話し合いを通して、生徒たちは内容をよく考えていました。また、普段とは違う教室で行う授業だったので新鮮だったようです。

5月28日(火曜日)生徒総会

この日の午後に生徒総会を行いました。生徒総会は学校の最高議決機関で、予算や活動内容の確認などが行われました。

また、今年度は昨年度から発足した合唱同好会が合唱部に昇格するという議事も話し合われました。この生徒総会を通して、普段あまり考えない「学校」のことを深めることができたと思います。

5月24日(金曜日)1学年校外学習

1年生はこの日、校外学習でマザー牧場に行きました。

天気も良く、マザー牧場では終日オリエンテーリングを行いました。また、昼食は班でジンギスカンを食べました。

これで全学年の旅行的行事が終了しました。これから6月の定期テストに向けて気持ちを切り替えていってほしいです。

5月17日(金曜日)2学年校外学習

2年生は校外学習で上野公園に行きました。

この日も天気が良く、生徒たちは博物館や動物園巡りを楽しんでいました。また、いつもと違う場所で食べる昼食のから揚げ定食にもテンションが上がっていました。大きなトラブルもなく無事に終わることができました。

来週の金曜日には1学年の校外学習があります。この日も天気が良いといいです。

5月10日(金曜日)修学旅行3日目

この日は学年全体で善光寺に向かいました。

天気も良く、生徒たちは各班で周辺を散策する様子が見られました。そこからバスで移動し、帰りは5時半ごろに船橋に戻ってきました。

どの生徒たちも「楽しかった」と話していて、とても充実した修学旅行になったと思います。

来週の金曜日には2年生が校外学習で上野に向かいます。こちらの様子も後日あげていきます。

5月9日(木曜日)修学旅行2日目

この日は1日各班で選択したコースをまわるというものでした。生徒たちは松本城に行ったり、忍者屋敷に行ったりと楽しんでいる様子でした。

夜にはホテルに向かい、夕食を食べた後、レクを行いました。

次の日で修学旅行も最終日になります。

5月8日(水曜日)修学旅行1日目

3年生はこの日から3日間長野方面に修学旅行に行きました。船橋市の中で修学旅行に行くのは1番初めだそうです。

バスに乗って長時間の移動を終え、昼食はおぎのやで釜めしを食べました。

その後は各アクティビティに分かれて行動しました。少し寒かったようですが、充実した1日目を迎えられたと思います。

5月2日(木曜日)授業参観&部活動保護者会

本日は3~5時間目に授業参観、放課後に部活動保護者会がありました。保護者の方が多数来校し、いつもとは少し違う、生徒の緊張した姿が見られました。部活動保護者会にも1年生の保護者を中心に、顧問からの話を熱心に聞いていました。

明日からは4連休になります。部活動の大会等もあり忙しいとは思いますが、ゆっくりできる時間があると良いです。

4月26日(金曜日)明日から3連休です

4月になってからもうすぐ1か月が経ちます。今週の初めに入部式があり、1年生も少しずつ部活動に慣れてきたようです。明日からは春の大会なども始まっていくので、ぜひ頑張ってほしいです。

4月19日(金曜日)授業が始まりました

どの学年も今日から授業が始まりました。授業は学校生活の要です!今までは学年日課で学級で話し合う場面が多かったので、今日から気持ちを切り替えて授業に臨んでもらいたいと思います。

4月15日(月曜日)道徳の授業について

旭中学校は令和4年度より船橋市から3年間の道徳教育の研究指定を受け、道徳の授業を中心に学校全体として生徒の心を豊かにする取組を行っています。今年度は最終年として10月24日に公開研究会を開催する予定です。

また、今年度よりホームページでも毎回の道徳の授業を紹介するページを作成しました。ご覧いただけると幸いです。

(右側の「道徳コーナー」をクリックすると見られます)

4月11日(木曜日)新入生歓迎会

この日の1、2時間目に新入生歓迎会が行われました。生徒会が旭中学校の生活について話をした後、各委員会からの紹介があり、部活動の紹介などもありました。先輩たちの趣向をこらした紹介に1年生は楽しそうに見ていました。早く中学校生活に慣れていけると良いです。

4月9日(火曜日)入学式

雨が降る中、令和6年度の入学式が行われました。新入生たちは昇降口で自分がどのクラスになったのかを確認し、期待にみなぎった表情で教室へと向かっていました。今日ですべての学年がそろいました。明日から3学年そろった状態で学校が始まっていきます。1年生は早く学校生活に慣れて、旭中生の一員として頑張ってほしいです。

4月8日(月曜日)着任式・始業式

本日から学校が始まり、着任式と始業式が行われました。校内の桜も満開で、進級した生徒たちを温かく迎えていました。

着任式では新しく異動してきた先生方の紹介がありました。また、始業式では校長先生から目標をもってこの1年間を過ごしてほしいという話がありました。

また旭中学校を1年間よろしくお願いします。

4月4日(木曜日)今日で会議も終わります

今日で年度初めの会議もいったん終わりになります。天気はあまり良くないですが、桜の花は徐々に咲いてきています。

それでは来週、新たな気持ちで元気に登校するのを待っています!

4月2日(火曜日)桜が少しずつ咲いてきます

旭中の正面にある桜の木にも、かすかに花が咲き始めています。この天気のままいけば、きっと来週の入学式には満開の桜をみることができるでしょう。

今日も1日会議です。準備を進めていきます。

4月1日(月曜日)新年度が始まりました

今日から令和6年度がスタートしました!校内の桜はまだ咲いていません。来週の入学式頃にちょうど咲けばいいなと思います。今日は1日会議ばかりです。来週の始業式に向けて準備を進めていきたいです。

転入職員20名と共に、今年度も旭中学校をよろしくお願いいたします。