新着情報(令和7(2025)年7月)

【コミュニティ・スクール】サマースクール2日目

令和7(2025)年7月24日

2日目も1日目と同じくらいの参加者人数でした。二和高校では事前に小学生との関わり方や教え方もレクチャーしてくれたそうです。中には教員になりたいと考えている生徒さんもいて頼もしかったです。小学生とっては優しいお兄さんお姉さんと関われたことで、憧れの存在となり、「自分もこうありたい」というイメージが持てたことと思います。高校生にとっても小学生にどのような言葉がけをすれば伝わるかとても考える良い機会のようでした。以下、船橋二和高校の生徒さんの感想を紹介します。

【船橋二和高校の生徒さんの感想より】

・自分がいつも頭の中でやっている計算を言語化して伝えるのが難しかった。1度説明しても理解が難しい子には違う方法や言葉を変えて教える必要があると思った。教える側も一緒に考えることが大切。

・サマースクールに行っている子供達はとても積極的かつ十分な元気があり、とても教えがいがありました。

・わからない所があっても諦めず一生懸命取り組んでいてとてもすごいと思いました。プリントや宿題に自分から進んでいく姿がものすごく輝いていました。

・あまり自分から聞きには来ないけど分からない子もいたので、そういう子達にも目を向けるのが大変でした。

・三年生と四年生に付きましたが、年上に対してしっかりと話そうとしていて驚きました。今回の体験を通して、教職に対するあこがれが強まりました。もし先生になったら、人それぞれの個性を大事に出来る教師になりたいと思います。

・小学生は思ってたよりも小さくて元気で、わからない所があれば自ら進んで質問してくる子ばかりで教えるのがとても楽しかった。

・6年生のクラスを教えました。難しさや教える範囲がけっこう広かったので、教え方を工夫しないとなかなか教えられないので図や文字を使って教えた方がいいと思った。

・みんなとてもかわいかったです。教えるのがとても楽しかったです。

・時計が苦手な子が多かったので、本物の時計を使って説明することができて良かったです。伝える言葉を選ぶのが大変だたけれど楽しく教えることができて良かったです。

・わかりやすくくわしく説明をしていくのが思ったより大変で難しく、となりにいた先生の説明を聞くと、私までしっかり納得できるような解説で先生のすごさを実感しました。

・子ども達がとてもかわいくていやされました。また、教える難しさを感じました。

・6年生の子たちは、わからないところがあれば積極的に聞いてくれて、解き方を教えたらそこから自分で答えを出していて偉いなと思いました。

・自分たちでしっかり進められていて、わからないことがあればすぐに聞いたり、少しふざける子にも3年生の子同士で注意できていて、私もやりやすくて楽しかったです。

・勉強に対する姿勢がすばらしくて、自分もしっかりしようと思える2日間でした。みんな怖がることなく聞いてくれてうれしかったです!!

・1人1人の進み具合がちがう中で、応用問題を行っている子は後ろらへんに居たり、グループになったりして教えやすかった。

【コミュニティ・スクール】サマースクール1日目

令和7(2025)年7月23日

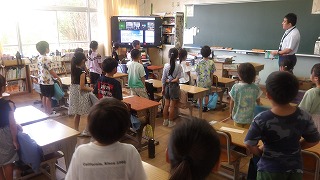

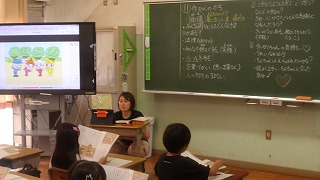

本校コミュニティ・スクールの一環として行われている夏の学習会。本校教員だけでなく、船橋二和高校の生徒さんもボランティアで教えに来てくれました。夏に分からない所を克服しようと参加している子、もっと色々な問題にチャレンジして学力を上げようとする子など、1日目は100人近くの子供たちが参加しました。以下、金杉台小学校児童の感想を少し紹介します。

【金杉台小学校児童の感想より】

・さんすうのかべが またひとつあがった。けいさんなどができるようになった。(2年生)

・とけいとか早くできるようになった。(2年生)

・せんせいやなつやすみちゅうこないこにもあえてよかった。(2年生)

・じこくとじかんが わかるようになっになりました。(2年生)

・わからないところは、いっしょにかんがえてくれたのがうれしかったです。(2年生)

・よくべんきょうがすすむようになって さんかしてよかったと思いました。(3年生)

・もんだいのまちがえもすくなくなったとおもいます。シールが15まいもらえました。(3年生)

・こうこうせいがすごくやさしかったし、声をかけてくれてうれしかった。算数のべんきょうたのしかった。(3年生)

・自分のペースでたくさんできたので楽しかったです。(3年生)

・1まいおわったらシールをもらえるから「よーし、もっとがんばる」ってやるきがでた。(3年生)

・「もんだいがわかんなかったら おしえてね」とそばにきてやさしくおしえてくれて とてもうれしかったです。(3年生)

・わからなかった時に、自分は聞けなかったけど、高校生から話しかけてきてくれてうれしかった。(4年生)

・高校生のみんながやさしくおしえてくれて わからなかった問題もすぐ分かった。(4年生)

・おにいさんおねえさんが おしえてなやんで 自分のためにありがとうございます。(4年生)

・ばんきょうをするのが楽しくなりました。年上の高校生となかよくなれてうれしかったし、楽しかったです。(4年生)

・高校生がいっしょうけんめいおしえてくれたし、みんなやさしくえがおでおしえてくれてわかりやすかった。(4年生)

・外がとってもあついのに、ここまで来てくださってうれしかったです。(4年生)

・できた後にイラストをかいてくれて、たっせいかんがあった。(5年生)

・おにいさんとおねえさんのせつめいがわかりやすかったです。(5年生)

・わからないときにわたしがはずかしくて声をかけられなかったけど、きてくれて教えてくれてわかりやすかった。(5年生)

・アドバイスをもらったので、さんこうにしていきたいです。(5年生)

・6年間ではじめてのサマースクールで楽しかった。高校生の人達がたくさん声かけてくれて、おしえてくれたりして分からなかった所がわかるようになった。(6年生)

・わからない所をこうこうせいがおしえてくれたのがめっちゃうれしかった!!!!!(6年生)

・説明が分かりやすかった。あっというまに終わった。(6年生)

・いろいろ難しいところがあったけど、高校生が教えてくれたり、休けい中に自由ちょうで書いてくれたりして、とても楽しかったです。また行きたいなと思いました。(6年生)

・高校生のお兄さんお姉さんが算数を教えてくれたので宿題もおかげで全部おわりました。とってもわかりやすかったです。(6年生)

社会関係資本職員研修

令和7(2025)年7月22日

午後は「落語思考でつくる教室・授業デザイン ~笑いにかえて受け入れる~」というテーマで、大阪と和歌山からオンラインで繋がり講座を行いました。大阪からは、落語教育を広めている笑ってみ亭じゅげむ氏を講師に、第1・第2講座においていじり笑いと傷つけない笑いの違いを意識した笑いの教育的役割を学びました。実際に落語の問答もMeetのメッセージ機能を使い、楽しくやりとりを行いながら遊び心やユーモアを活かしたアウトプットをしていきました。第3講座では、和歌山のうつほの杜学園教諭の杉山氏より外部講師との連携について学び、ワークショップにおいて外部人材と学習をかけ合わせ魅力ある学習内容にするイメージを持ちました。

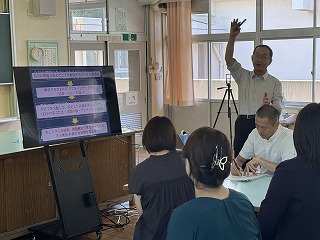

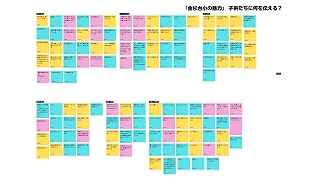

【校内一人一研究】研究推進委員会中間発表会

令和7(2025)年7月22日

本校で取り組んでいる校内研究「個別最適な教師の学び」の中間発表を行いました。3つのグループに分かれ、児童の実態をもとに、目指したい児童の姿や研究仮設、授業に取り入れる手立てについて10分ずつアウトプット、協議をしていきました。講師である千葉大学教育学部非常勤講師、企業教育研究会授業開発研究員の古谷成司氏をお招きし、一人一研究の効果を教えていただきました。また、一人一人の研究に対し具体的な多くの視点をいただいたので、今後の研究を深める手立てとなりました。

7月の全校朝会

令和7(2025)年7月18日

7月の全校朝会。校長先生より、まずは「校長先生からの挑戦状」の答えと正解者の発表。今回は121人が提出し、正解者は83人もいて過去一番の数でした。漫画「ドラえもん」と「火の鳥」から命の重さについて、また手塚治虫氏の話から広い知識を持つことの大切さの話がありました。生徒指導主任の先生からは夏休みの安全な過ごし方について。クイズも出され、子供たちもよく集中して聞いていました。明日からいよいよ夏休み。9月1日にはみなさんの元気な顔に会えることを楽しみにしています。

夏休み前の給食最終日

令和7(2025)年7月17日

栄養士さんとSSS(スクール・サポート・スタッフ)さんが、子供たちに栄養素を意識できるよう、「5大栄養素レンジャー」の掲示物を作っていました。調理室前の掲示物も工夫されています。夏休み前の最後の給食。夏野菜カレーはなすがたっぷりで大変美味しかったです。近年の急激な気温上昇の中、エアコンのない調理室でいつも私たちのために美味しく安全な給食をつくってくださっています。ありがとうございます!

【校内一人一研究】5年生の映像制作授業

令和7(2025)年7月17日

来年入学してくる子供たちに学校の魅力が伝わる映像をつくります。校長先生と1組、2組それぞれ授業を進めています。Canvaというアプリを使い皆で思い思いに魅力を書き出し、AIに分類してもらい6つくらいのテーマに分けることができました。次に台本を作るのですが、ゼロから生み出すのは大変な時間と労力がかかります。そこで、生成AIの力を借り、皆でよりよいプロンプトを考えて作成しました。1組は「絶対に笑う内容」、2組は「やさしい表現にする」という意見が主流で、クラスの個性も表れ面白いです。できた台本を自分で追加・修正をしてよいよい台本を作っていきます。

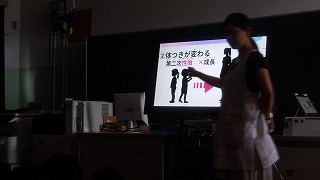

4年生の思春期学習

令和7(2025)年7月16日

学年合同で思春期の体と心の変化を学びました。養護の先生からは、思春期の体の変化について話があり、私たちは先祖から命のバトンを受け継いでおり、体の変化はとても大切であることを学びました。校長先生からは思春期の心の変化について。悩みが多様化し、一人で抱え込まず信頼できる人に相談することの大切さを学びました。後半は女子・男子に分かれそれぞれにあった性教育を学びました。

1年1組の学習風景

令和7(2025)年7月16日

生活科ではアサガオの葉の観察をしました。大きさや色、手触りや匂いなど五感を使って観察カードにまとめていきました。葉のざらざらした感触、少しつんとする匂いは実物を扱うからこそ気づけます。また、カードの下に葉を敷き、カードの表面をクーピーペンシルでなぞることで葉の形を表現しました。この方法で葉の葉脈がくっきりと浮き上がり、子供たちが意識できる場づくりが楽しかったです。

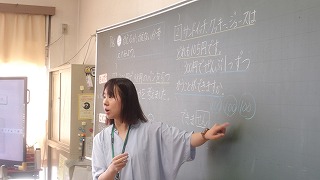

3年2組の学習風景

令和7(2025)年7月16日

道徳「作品のかち」。友達の描いた絵を真似して絵画コンクールに出展し賞をとった物語から、ルールについて考えていきます。場面ごとに区切り、登場人物の視点になって感じたことや考えたことをノートにまとめていきます。担任の板書も大変丁寧で、子供たちが場面ごとの考えを整理しやすいようです。はじめに「パクり」という言葉が子供たちから出てきましたが、どうしてそこに暗黙のルールがあるのか皆で丁寧に考えていきました。

4年2組の学習風景

令和7(2025)年7月15日

理科では、子供たち一人一人に「星座早見盤」が配布されました。美しい早見盤に子供たちもワクワクしている様子。それぞれ月日や時刻のダイヤルを回したり試行することで、子供たちは徐々に使い方を覚えていくようです。使い方の映像を見終えた後、皆で一斉に同日同時刻、同じ方向を向いて星座早見盤を見上げることで正しい使い方を確認しました。今夜の天気予報は雨予報なので、後日美しい星空を早見盤を持って見上げたいですね。

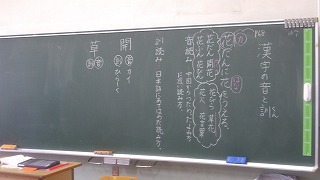

3年1組の学習風景

令和7(2025)年7月15日

国語「漢字の音と訓」。「花だんに 花をうえる」のように、音読みと訓読みの違いを実際に声に出しながら意味が伝わるか、伝わらないかの特性の違いに気付いていきます。担任は「花」から発表された「開花」「草花」からも音訓読みを発展させ、子供たちの意見を大切にしていました。教科書を姿勢よく読む、ノートに下敷きを入れることの意味を伝えながら自然な習慣づけをています。

2年2組の学習風景

令和7(2025)年7月15日

算数「買えますか?買えませんか?」。98円のパン5つを500円で買えるかの見通しを持ち、その理由を考えます。まだかけ算を習っていない子供たちですが、500円を100円玉5つに分けて考え、98円と比べます。担任は100円と98円を視覚的に比較させることで、計算だけに頼らない考え方を導いていました。子供たちも、それぞれに発表する言葉を考え、積極的で活気がありました。

全学年着衣泳

令和7(2025)年7月11日

体育水泳では、全学年において着衣泳の学習をしました。水着だけの時と洋服を着た時に水を含んだ時の重さを実体験しました。ジャンプしたり、移動してみるとその重さを実感します。指導する先生からはおぼれている人を手を触れて助けることの危険性が話され、まずは助けを呼ぶこと、そしてペットボトルなど掴まれるものを投げ入れる活動を行いました。ペットボトルは水を少し入れると狙い通りに投げ入れやすいこと、ペットボトルは首の下に添えると顔が浮き呼吸が確保できるなど、実体験をすることで納得感ある学びができたようです。

6年1組の学習風景

令和7(2025)年7月10日

家庭科では、洗濯を学びました。機械を使わず、たらいを使って手洗いに挑戦します。洗剤を適量水に溶かし、洗濯ものをもみ洗いします。手洗いを体験する事で汚れの落ち方を目にすることもできました。水気を絞り、干すところまで行いました。自分のハンカチや靴下など、これからは個別のものなら自分で手洗いもできそうですね。

2年1組の学習風景

令和7(2025)年7月8日

学活では、夏休み前に行うお楽しみ会の内容を皆で考えました。椅子を輪のようにして皆の顔が見えるようにし、ペットボトルをマイク代わりにして、ペットボトルを持った子が話す機会を保障しており、だれもが話していいという心理的安全性が保障されていました。たくさんの遊びが提案されましたが、担任も知らない「ナルトダンス」の提案に盛り上がっていました。笑いに溢れ、皆で話し合うことが楽しいと感じる場づくりやルールを担任は設けていました。

5年2組の学習風景

令和7(2025)年7月8日

家庭科「はじめてのソーイング」で学んだ縫い方(波縫い、かがり縫い、玉止め)などを生かし、マスコットやティッシュペーパー入れなど自分だけの作品をデザインして作りました。黙々と取り組む子、友達や先生に聞きながら難しい縫い方にチャレンジする子など皆集中して取り組んでいました。

5年1組の学習風景

令和7(2025)年7月7日

算数では、合同な図形を学んでいます。対角線で区切られた正方形や平行四辺形の中にある合同な三角形を探します。担任は図形を大画面に映し出し、画面に印をつけながら対称となる頂点に注目させていました。最後に合同な図形を書くために必要な条件をまずは自力学習で探し、皆で共有して終えました。

6年生読み聞かせボランティア

令和7(2025)年7月7日

朝学習の時間に読み聞かせボランティアさんが、6年生に読み聞かせをしていただきました。ボランティアさんは各クラス一人ずついらしていただき、本文を全て覚え子供たちの目を見て穏やかに伝えてくれました。次回は5年生。1年間で全ての学年に読み聞かせをしていただきます。

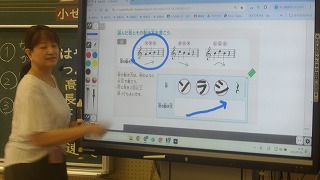

4年1組の学習風景

令和7(2025)年7月3日

合唱「牧場の朝」。岩瀬牧場の映像を見ながら、歌詞に出てくる鐘・鈴・笛の音を豊かにイメージしながら合唱しました。リコーダーは「ソラシドレ」の高い音階を練習しました。音楽専科教員はデジタル教科書を使い、上がったり下がったりする音の動き方をイメージして次回への高い音階の節作りを視覚的に意識させていきました。

フッ化物洗口

令和7(2025)年7月3日

本年度第1回目のフッ化物洗口。これを行うことで、将来長い期間使う歯を丈夫にすることができます。ビデオで洗口の意味や方法を理解し、学級担任の指示のもと行いました。10秒間フッ化物を口に含むのですが、ちょっと口にするのは苦手な子もいるようで、表情も様々でした。

3年2組の学習風景

令和7(2025)年7月2日

算数では、一万をこえる大きな数を比べる学習をしました。自力学習で比べ方を言葉にアウトプットします。「一万の位を数える」→「大きな位の数から比べる」というように、算数専科教員は子供たちにどんな問題でも共通して使える言葉に迫りながらまとめていきました。応用問題はカニのモデルを使って子供たちの学習を楽しくさせ、学習を最後まで持続させていました。