今が食べごろ!船橋の「ぶどう」~生育日記~

※この記事はバックナンバーです。

近年、梨農家を中心に生産者が増えている船橋の「ぶどう」。全国的に有名な産地ではありませんが、味の良さはピカイチ!旬の時期である9~10月には市内約30か所の直売所で購入することができます。

農作物の栽培試験や研究、市内農家さんからの相談に対応している船橋市農業センターでは、船橋で作りやすい品種や適している栽培方法などを研究するため、13品種を栽培試験し、農家さんへ情報提供を行っています。そこで、ぶどうが収穫できるまでを農業センターからお届けします!

Vol.5最終回 9月14日

6月の開花から3カ月。ついに収穫の時期を迎えています。

定点観測してきた「シャインマスカット」は、初回の状態から比べて立派に成長しました♪

農業センター主任技師の田村さんは「今年は天候不順で栽培管理に苦労しましたが、色づきや甘さは例年以上の良好な結果です!」と今年の出来を話します。

ほかの種類も色や糖度から熟したものを見極め、ひとつひとつ丁寧に収穫します。

農業センターで栽培された13品種について、大きさ、糖度などの出来栄えを確認し、来年に向けてよりよい栽培方法を研究するために、市内のぶどう農家さんと情報を共有します。9月17日には市内のぶどう生産者10人で構成される「船橋ブドウの会」の品種検討会を同センターで実施し、品種検討のほか今年の出来等について情報交換を行いました。

田村さんは「市内の農家さんと意見を交わしながら、船橋に適した品種や栽培方法を探っていきたい」と、船橋のより良いぶどう作りに励んでいます。

市内の直売所で味わえる品種は…

ぶどうは主に「黒系」「赤系」「青系」の3種類に分けられます。市内で主に育てている品種を紹介します!

ピオーネ

ぶどうの王道「黒系」の中でも、巨峰と並び人気の定番品種であるピオーネ。糖度が高くて香りがよく、適度な酸味があって濃厚な味わいです。8月下旬から9月末頃まで収穫できます。

クイーンニーナ

平成23年に農林水産省に品種登録された、新しい「赤系」の品種です。大粒の実で糖度が高く酸味が少ないため、食べやすく人気があります。ピオーネと同時期に収穫されます。

シャインマスカット

糖度が高く、酸味が控えめの「青系」品種で、近年とても人気があります。皮が薄くてやわらかく、皮ごとサクサク食べられるのも特徴の1つ。マスカットの香りとジューシーな甘みが楽しめます。収穫時期は9月から10月中旬頃までです。

市内の直売所で買ってみよう

品種によって、それぞれ味や食感に特徴があるので、いろんな種類を食べ比べてみるのがおすすめ!

自分好みの味を見つけてみませんか。

現在、市内の直売所でぶどうを買うことができるので、ぜひ船橋のぶどうを味わってみてください♪(なお、農業センターは研究機関のため販売していません)

直売所の所在地は「農水産物直売所マップ」をご覧ください。※販売状況は各直売所にお問い合わせください

Vol.4 8月19日

9月上旬の収穫まであと少し!ぶどうは順調に育っています。

実の大きさで見ると収穫できそうなのですが、房の中で糖度にまだばらつきがあるとのこと。

糖度18度が収穫の目安ですが、現在甘くない実は12度程度なので、

全体が均一になるまで収穫を待ちます。

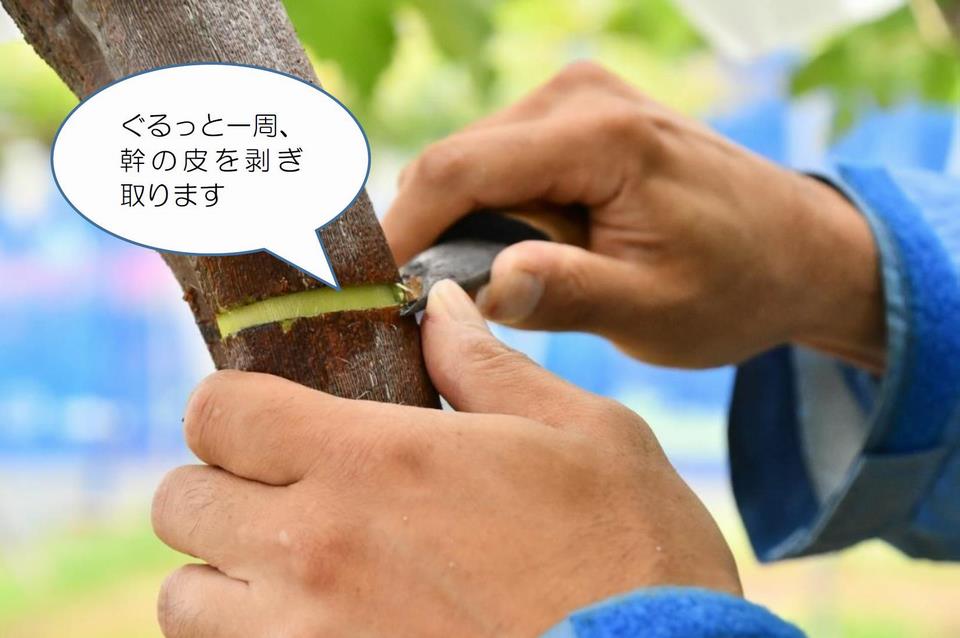

前回紹介した作業「環状剥皮(かんじょうはくひ※専用のナイフを使って

枝や幹の皮をぐるっと一周剥ぎ取ること)」も、効果が出ています。

左の幹に環状剥皮を行いました。すると左右で色づき方に違いが!

こちらが環状剥皮をした、左側の幹になっているぶどう。紫色になっています。

一方こちらは環状剥皮をしていない方の幹。うっすら色づく程度なのが分かります。

同じ幹でも成長のスピードを変えることができ、収穫の時期をあえてずらすことも可能です。

農業センターではこうした試験を行い、船橋の農業に役立てています。

次回はいよいよ収穫!お楽しみに♪

Vol.3 7月8日

前回お伝えした「摘粒(てきりゅう)」の作業を終え、虫や病気から守るため「袋かけ」をしました。

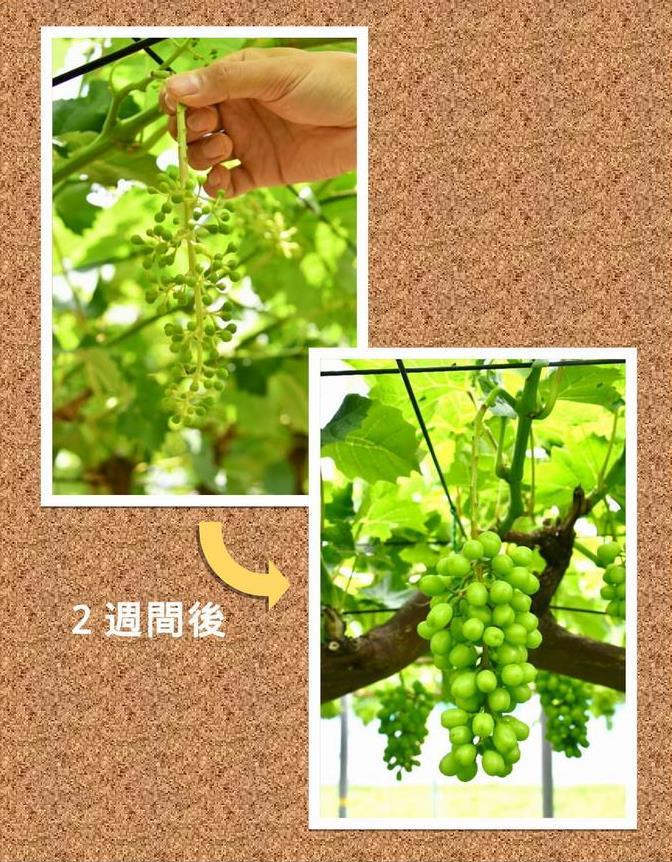

袋を開けると、前回からさらにしっかりとした大きさに成長したぶどうが!

2週間前と比較すると実が一回り大きくなって、隙間が埋まってきました。

これで収穫を待つばかり…ですが、さらに美味しくするための作業「環状剥皮(かんじょうはくひ)」を今回紹介します。

環状剥皮とは、専用のナイフを使って枝や幹の皮をぐるっと一周剥ぎ取ることです。これにより葉で作られた養分が通る「師管」をなくすことができます。

傷をつけた部分より下に養分がいかなくなるので、本来幹に使われる養分が実に取り入れられます。たくさんの養分がいきわたることで、色づきが良くなり、糖度も増すほか、早く熟すので収穫の時期を早めることが期待できます。

ただし、幹が弱くなってしまうので、1か月程度で結合されるように、皮を剥ぎ取る幅を調整しなければいけません。農業センターでは、幅を変える試験をしながら、おいしいぶどう作りを研究しています。

Vol.2 6月24日

前回から2週間経ち、実がかなり大きくなってきました!

2回目のジベレリン処理を行った後、実をさらに選別(摘粒:てきりゅう)していきます。「せっかくたくさんできたのに、切るなんてもったいない!」と思うかもしれませんが、前回の摘粒で残していた実が大きくなり、ぶつかって潰れてしまうと成長を妨げてしまいます。

ここで重要なのは、ただ数を減らせばいいというわけではなく、最終的に目指す房の形を想像して、それに近づけるように摘粒していきます。このほか、傷があるもの、形や育ちのよくない実なども切り落とします。

残す実を傷つけないように、慎重に作業します。

摘粒が完了した房から、ぶどうを虫や病気から守るために「袋かけ」を行います。梅雨時期は病気になりやすく、できるだけ早く袋かけをしたいので、摘粒は時間との戦いです。このような手間ひまをかけ、おいしいぶどうが出来上がるのですね。

Vol.1 6月8日

花が開花し、実が成長し始める6月に、種無し処理と実を大きくするための溶液に浸す゛ジベレリン処理”」を行います。2週間後再度同じ処理を行いますが、その間に、適度に実を間引く゛摘粒(てきりゅう)”もします。1粒1粒ハサミで切り落とすため、細かくて時間のかかる作業ですが、これにより実が潰されず大きく成長します。今年は気候に恵まれ、今のところ生育状況は順調です!

1房ずつ溶液に浸す「ジベレリン処理」

「摘粒」は房のバランスを考え、小さな実を1粒1粒切り落とす大変な作業です