【子ども記者通信】伝統芸能!船橋の梯子乗り(峰台小学校 寺田 栞那さん)

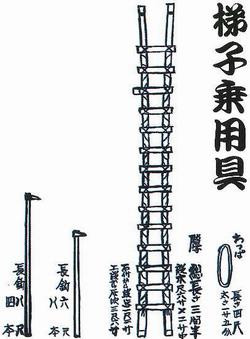

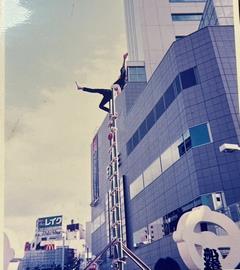

みなさんは梯子乗りという船橋の伝統芸能 を知っていますか?梯子乗りは昭和44年に船橋市の無形民俗文化財 に指定されました。梯子乗りで使用する梯子は、竹で作られており、高さはなんと6.3mもあります!その上で技を披露します 。なぜ梯子乗りが始まったのでしょうか?

その由来は、江戸時代に鳶職という建設の仕事を行っている人たちが準備運動として梯子に乗ったことが始まりです。また、火事の出火をいち早く見つけるために、火の見やぐらの代用として付近を見渡すのにも梯子が使われていたと言われています。そこから、出初式でも梯子乗りを披露するようになり、伝統芸能に発展していきました。

船橋市宮本には、「佐野屋」という鳶工会社があり、約70年前から梯子乗りを行っています。私は実際に梯子乗りを見た時、「この角度で止まれるの?!」、「痛くないの?!」と驚いた記憶があります。

今回、梯子乗りを調べて、今までたくさんの人たちが梯子乗りという伝統芸能を繋げてきたんだなと感じ、船橋の伝統芸能としてみなさんにも知ってほしいと思いました。船橋では梯子乗りは、出初式とふなばし市民まつりで見ることができます。みなさんも機会があれば、見に行ってみてはいかがでしょうか。

(令和6年8月5日投稿)

このページについてのご意見・お問い合わせ

- 広報課

-

- 電話 047-436-2012

- FAX 047-436-2769

- メールフォームでの

ご意見・お問い合わせ

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

- 最近見たページ

-