船橋市立

大穴中学校

船橋市立

大穴中学校

- 〒274-0067千葉県船橋市大穴南3-19-2

- 047-462-3117

大穴地区の歴史

海老ヶ作貝塚 縄文時代

現在の大穴の地区には海老ヶ作貝塚と呼ばれる縄文時代の遺跡があります。海老ヶ作貝塚は縄文時代中期のものです。ここからは犬の埋葬骨が発見されており、当時の集落で飼育されていたと考えられます。貝はハマグリを主体としながらも、カキやアサリなどが確認されています。肴についてはクロダイが最も多く、マイワシやスズキなどが検出され、イノシシやシカ、ノウサギなどが発見されています。また、淡水に住む貝やハゼなども見つかっています。また、市内最大の土器なども発見され、高さは70cm以上、口径は内側で48cmあります。他に石斧も見つかり、打製と磨製石斧の2種類があります。形態は細長い短冊形・くびれのある分銅形・刃部が広がる撥形の3つがあります。写真のものは比較的大型のものです。

市内最大の土器 石斧

出典:「船橋市史 原始・古代・中世編」船橋市史編さん委員会 飛ノ台史跡公園博物館 HP

古墳時代の大穴

大穴の小字松山と呼ばれる地域には、古墳と思われるものが見出されています。また、付近の畑地からは埴輪或いは土師器の破片らしきものがでるといわれています。しかし、まだ確認される程度にはなっていません。また、小字鎌田と呼ばれる地域からも土師器の破片が見つかったという話もある。

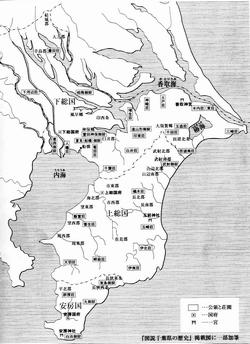

中世の大穴 平安時代末期から鎌倉時代~

下総国千葉郡にある大穴・楠ヶ山・金堀・古和釜・坪井などは木戸川、桑納川下流の八千代市にある吉橋等同一の郷内であったと考えられる。平安時代の末期から鎌倉時代にかけて、これらの地域は神保郷とよばれていった。また、この村々から現在の八千代市萱田にかけては、萱田(かやだ)神保の御厨(みくりや)とよばれ、伊勢神宮に寄進されたとされている。

大穴の旧家 江戸時代

大穴の旧家は、桑納川の支流三咲川を南にのぞむ字、松山に多くあります。ここには斉藤姓の家が多く、ほとんどはこの地の草分け斉藤某家につながる家と伝えています。斉藤一族の正月の雑煮の具には菜を使わないで、大根の銀杏切りと里芋を使っていたそうです。

下総三山の七年祭り 江戸時代中期~

下総三山の七年祭りは三山にある二宮神社を中心とした九社が集まる、千葉県指定無形民俗文化財に指定されているお祭りです。丑年と未年にあたる年に開催されるため七年祭と呼ばれています。祭りが現在のような形になったのは不明な点が多いですが、七年に一度行われるようになったのは、

2015年 花流しの様子

2015年 花流しの様子

大穴新田(海老ヶ作) 江戸時代中期~

海老ヶ作の地が開墾されたのは寛文、延宝の頃(17世紀後半)にできたと考えられています。最初は2、3軒の家がこの地に住んだと考えられ、みな大穴村出身のものであったといわれている。家は現在の大穴小学校付近に建てられました。この地域の山林原野には猪や狼が多くいたと考えられ、百姓は家の周囲に土手を作り防いだとされています。

←海老ヶ作付近にある大穴小学校

←海老ヶ作付近にある大穴小学校

庚申塔 江戸時代中期~

大穴には庚申塔(こうしんとう)と刻まれた石碑が多数あります。庚申塔は庚申講の記念に建てられた石塔のことをいいます。庚申講とは人間の体内にいるという三尸(さんし)虫という虫が、寝ている間に天帝にその人間の悪事を報告しに行くのを防ぐため、庚申の日に夜通し眠らないで、勤行をしたり、宴会をしたりする風習です。主に江戸時代以降にこの石碑は建てられました。石碑の中には「大穴村」「大穴邑」と刻まれているものがあり、当時大穴という名称が使われていたことがわかります。

庚申塔(文字) 庚申塔(仏像) 大穴の文字

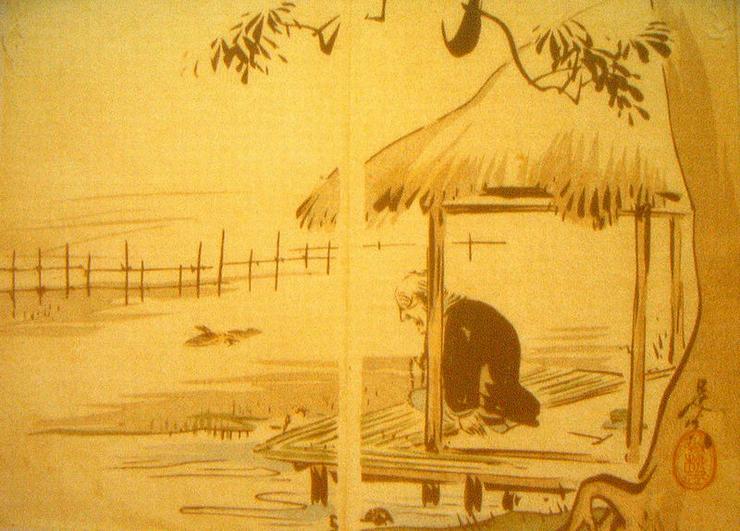

俳人 斎藤その女(め・じょ) 江戸時代後期

その女は天明元年(1781)頃、大穴村の豪農斎藤安兵衛家に生まれ、10代から俳諧の道を志し、多くの俳人と交わりました。天保7年(1836)には亡き夫の7年忌に合わせて、西光院に供養塔を建立しました。それには「極楽の鐘をかぞへて杜鵑」という句が刻まれています。その女80歳を記念してつくられた『憑蔭集(たのむかげしゅう)』という俳諧集には、親交のあった江戸の蒔絵師柴田是真が描いたその女の絵を載せ、交友のあった俳人達の句が多数載せられています。慶応4年(1868年)1月28日に87歳という高齢で没しました。墓標は大穴北の西光院にあり、船橋市指定史跡となっています。

斎藤その女 その女の墓 出典:「船橋市の文化財」船橋市教育委員会

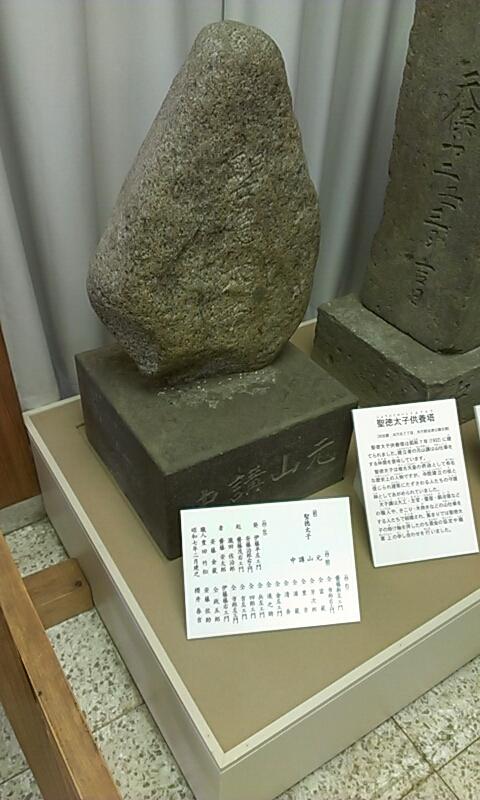

聖徳太子講 昭和初期

聖徳太子供養塔は昭和7年に建てられました。建立者の元山講は山仕事をする仲間を意味しています。聖徳太子は推古天皇の摂政として有名な歴史上の人物ですが、寺院建立の祖と信じられ、建築に携わる人たちの守護神として崇められていました。太子講は大工・左官・畳屋・鍛冶屋などの職人やきこりなどの山仕事をする人たちで組織され、集まりでは聖徳太子の掛け軸を拝した後に、賃金の協定や職業上の申し合わせをしたりしました。昔は大穴北2丁目(現在の大穴新谷津公園北側)にありましたが、現在は船橋郷土資料館に移されています。

嗚呼海軍七勇士受難碑 昭和初期

大穴中学校の近くにひっそりと建っている石碑があります。その石碑について紹介したいと思います。

太平洋戦争のさなか、昭和17年11月27日の早朝、木更津航空基地から海軍第七○二航空隊の一式陸上攻撃機が訓練飛行に離陸しました。機が大穴上空にさしかかったころ、天候が急変、豪雨、落雷に遭遇し墜落してしまい、機は飛散してしまいました。搭乗していた若き航空兵、7名全員が無念にも殉職してしまいました。

当時、近隣住民の方々が殉職兵士を悼み殉難の碑を建立しましたが、戦中、戦後の混乱の中で森林に放置され墓参りに訪れる人もなく、異郷の地で淋しく眠っていました。その後、この碑は昭和38年に地元住民により発見されました。その後、地主さんの御好意により周辺が整備され、再び白く輝く碑を見ることができました。

案内の立て札 慰霊碑

大穴中学校の最寄り駅 滝不動駅 昭和初期

大穴中学校の最寄り駅は新京成電鉄の滝不動です。昭和23年8月26日に開業され、1日約7000人が乗り降りしています。大穴中学校から約20分の距離になります。駅の西、徒歩15分ほどの距離にある「御滝山金蔵寺」は、室町時代の応永30(1423)年創建と伝わります。東京湾に注ぐ海老川の源流となる竜頭の滝があり、そこからこの「滝不動」という名称となりました。

昭和33年の滝不動駅 現在の滝不動駅

出典「新京成電鉄 駅と電車の半世紀 松戸市・鎌ヶ谷市・船橋市・習志野市を結ぶ26.5kmの沿線案内」彩流社

大穴中学校へバスで行くときの最寄り駅 高根公団駅 昭和中頃

大穴中学校へバスへ行くときに一番近い駅は新京成電鉄の高根公団駅です。昭和36年に8月1日に開業された駅で1日に約1万4000人が乗り降りしています。常盤平、前原団地に続く新京成沿線の大規模団地として日本住宅公団(現UR都市機構)が「高根台団地」を造成して、多くの団地がある駅です。最近では、再開発も行われ新たな建物も建っています。高根という地名は元々「高嶺」に由来していて周りよりも標高の高い位置であることからこのような名称がつけられたと言われている。

開業当時の高根公団駅

出典「新京成電鉄 駅と電車の半世紀 松戸市・鎌ヶ谷市・船橋市・習志野市を結ぶ26.5kmの沿線案内」彩流社

印旛沼へつながる大穴川 昭和~平成

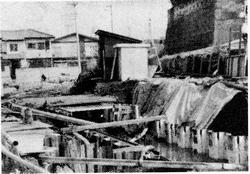

大穴中学校のすぐ北側には大穴川が流れています。大穴川は木戸川へと合流する川です。大穴中学校が周辺と比べ高台にあるため、うっかりこの川は見落とされがちですが、現在のこの状況になるまでには長い年月がかかりました。現在の大穴南1・2丁目では集中豪雨の被害などでの洪水にたびたび悩まされていました。これは大穴川に問題があるということから、町内会からの要請などもあり、昭和53年から10年をかけて大穴川の改修工事が行われました。写真は昭和59年の改修工事途中の写真と平成2年の完成した後の写真です。現在、大穴川は一部を除いて目に見えない形、となっています。

出典「大穴20年史」 船橋市大穴地区町会自治会連合会

昭和59年 大穴川 平成2年 大穴川暗礁 別の場所の大穴川(平成25年台風時)