船橋市立

大穴中学校

船橋市立

大穴中学校

- 〒274-0067千葉県船橋市大穴南3-19-2

- 047-462-3117

大穴の地名

【大穴の地名の由来】

地名の由来は諸説あり、

(1)金を掘った大きな穴という説

(2)砂鉄を探して掘った大きな穴という説

(3)水の湧く大きな穴と言う説

(4)崖の大きな横穴という説

と様々あります。この中で、(2)と(3)が有力とされていますが、(2)は砂鉄のありかが分からないために決定的な信憑性に欠けます。対して(3)番目は古和釜に「小穴」という小字があり、これが最も有力な説だと考えられています。

出典:「船橋市史 原始・古代・中世編」

「大穴」ってどこ?

「大穴中学校のあるところは実は昔大穴と呼ばれなかったんだよ」という話をすると、生徒はびっくりします。昔の地図を見ると、大穴中学校のあった地区は「海老ヶ作」と書かれています。それでは、大穴は元々どこの地区のことを指すのか。

バス停にその名残があります。現在の大穴北3丁目のコンビニエンスストアの近くに「大穴」というバス停があります。また、その手前には「大穴入り口」というバス停もあります。実は、この周辺の大穴北5丁目あたりが旧大穴村です。大穴の草分けは斎藤某家であるといわれています。

出典「船橋市郷土資料館 資料館便り 第43号」

「大穴」バス停 船橋の数少ない水田風景

【二和・三咲の地名の由来】

大穴中学校は三咲や南三咲も学区の一部となっています。三咲という地名は明治の開墾の順番に由来しています。江戸時代、この地区は幕府直轄の牧(馬の放牧場)でした。幕府が滅んだ後、明治政府はこの地を失業者対策、公共事業として開墾することにしました。一番初めに開墾した場所を初富(鎌ヶ谷)、二番目を二和、三番目を三咲、四番目を豊四季(柏)というように、開墾地に名前をつけていきました。現在では住宅街となっているこの地も先人の努力によって現在の姿となっているわけです。

南三咲開墾記念碑 クリックすると大きくなります。

出典:「船橋市史 前編」「わたしたちの船橋」

【海老ヶ作の地名の由来】※大穴中学校の隣に海老ヶ作公民館があります。

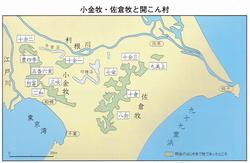

現在の大穴南の台地上にある江戸時代からの集落名です。その村の水場が海老のように曲がった谷にあることからそのように言われたとされています。また、海老蔓(えびつる)という植物に由来するという説もあります。大穴と呼ばれる地域の大部分は昔、海老ヶ作と呼ばれていたようです。「海老ケ作」の地形は大穴川と木戸川に挟まれた台地で、大穴村と古和釜村に属する部分に分かれていました。

出典:「船橋市史 原始・古代・中世編」「船橋小字地図」

【海老ヶ作のジョッパ(錠場)】

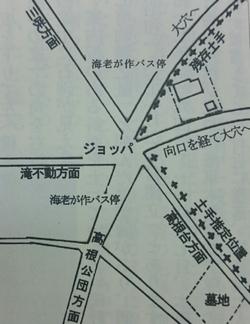

海老ヶ作のバス停の近くには複雑な交差点があります。このあたりは「ジョッパ」といいます。これは「錠場」という意味です。「海老ヶ作」集落は周りを土手で囲まれていて、入り口には木戸がありました。夜には錠が掛けられていました。大穴からの入り口は「向口」といいます。下の図がジョッパの位置と交差点を表したものです。

出典:「滝口さんと船橋の地名を歩く」

【新谷津公園の谷津って何?】

谷津という地名は全国的に多く見られるものです。そのまま、周りと比べると低い地域にこの地名が付けられることが多いです。新谷津公園の南側には大穴川が流れています。この地域の小字は「中西谷津」です。両側の谷斜面は比較的急で、谷底は深い湿地であったでしょう。谷はほとんど大穴に属しています。北側の坂の上には高根台住宅が広がります。ここより南側の小字は「海老が作」となります。この公園にはロープウェイなどの遊具があり、多くの子ども達が日中遊ぶ姿が見られます。

←新谷津公園の遊具 出典:「滝口さんと船橋の地名を歩く」

←新谷津公園の遊具 出典:「滝口さんと船橋の地名を歩く」

【豊富村大穴から船橋市大穴へ 豊富の由来】

大穴は明治時代になると豊富村に属することとなります。1889年(明治22年)に小室・小野田・車方・行々林・金堀・古和釜・楠ヶ山・大穴・坪井・大神保・八木ヶ谷・神保の12村が合併して誕生しましたが、神保内で金堀台を1つに数え、十余り3地区の意味で「豊富」の字を当てたといわれています。また、豊富村は豊かで富む村願うという意味もあるそうです。

豊富中学校 アンデルセン公園 県民の森 出典「豊富村誌」

【小穴という小字(こあざ)】

「小穴」松が丘三丁目付近にあったとされる小字名。松が丘緑地公園の辺りに吉田五郎左衛門が築いた「小穴城」があったと伝えられている。小穴の由来は小さな穴を掘って敵と戦ったからといわれていて、この小穴という地名に対して大穴という地名ができたのではないかという説がある。

出典:「船橋市市史 民俗・文化財編」