こどもホームページ > 船橋市をもっと知ろう > 船橋市の歴史 > 鎌倉から江戸

鎌倉から江戸

船橋市の歴史をひろみさんが紹介します

ひろみさん

大学生。

船橋市に住んでいる。

みさきちゃんたちのおとなりさん。

みさきちゃん

小学校5年生。

ゆうとくんのお姉さん

ゆうとくん

小学校3年生。

みさきちゃんの弟(おとうと)

鎌倉時代→南北朝時代・室町時代→安土・桃山時代

鎌倉時代 1192年~1333年

とくちょう

貴族にかわって、武士が政治の実権をにぎるようになりました。このあと明治維新までの700年、武士の時代がつづきました。

ゆうめいな人

源頼朝 平氏をほろぼして鎌倉幕府をひらいたよ。

室町時代 1338年~1573年

とくちょう

南北朝の対立から内乱、戦国時代へとうつりかわり、安定した時代ではありませんでした。

ゆうめいな人

足利尊氏

室町幕府をひらいたよ。はじめは協力していた後醍醐天皇と仲がわるくなり、別の天皇をたてたので南北朝時代のきっかけをつくりました。

足利義満

めずらしく国内が安定した時代で、文化を大事にしました。金閣寺をつくったのもこの人。

南北朝時代 1333年~1392年

とくちょう

政治が混乱して、天皇が同時に2人たち、南朝と北朝にわかれた時代。室町時代と一部かさなるよ。

ゆうめいな人

後醍醐天皇

鎌倉幕府から政治の実権をとりもどすことに成功。でも足利尊氏と仲がわるくなり、奈良県に逃げて南朝をたてました。

戦国時代

とくちょう

戦乱の時代。

いろんな説があるけど、1467年の応仁の乱(室町時代)にはじまって1590年の豊臣秀吉の全国統一(安土・桃山時代)まで、もしくは1615年の豊臣家の滅亡(江戸時代)までをさす考えなどがあります。

安土・桃山時代 1573年~1603年

とくちょう

織田信長と豊臣秀吉が支配していた時代のこと。この時代の名前は二人のお城の名前からつけられました。

ゆうめいな人

織田信長

戦国時代に大活躍。全国統一まであと一歩のところでたおれました。

豊臣秀吉

農民から大出世!全国を統一しました。刀狩りや検地などをおこないました。

|

鎌倉時代、船橋のあたりの土地は、鎌倉幕府をつくるのに協力した千葉氏が支配していたと言われているよ。 しばらくの間ずっと千葉氏が支配していたんだけど、室町時代の終わりころ、えーとこの時代を戦国時代っていうんだけど…… |

|

知ってる!自分のとこの領土を広げようとして戦ったり、家来が主人を倒したりしたんだよね。あと織田信長がいた! |

|

そうそう、信長とか、農民から大名になった豊臣秀吉とかが活躍した時代だね。ゆうとくんすごーい!よく知ってるね。 |

|

どうせテレビゲームでおぼえたんでしょ。 |

|

ばらさなくたっていいじゃん! |

|

ははは。ちゃんと勉強になってるんだから、いいことだと思うよ。 戦国時代になると、今までの力の関係が変わってきて、船橋の支配者も何回か入れかわりました。 |

|

さすが戦国時代ね。 |

|

それで最後には徳川家や、徳川家の家来の旗本の領地になったんだけど、船橋は江戸に近かったから、江戸時代が終わるまで徳川幕府と関係していくの。 |

| なんで船橋っていう名前になったのかな? | |

|

平安時代の本には『船橋』っていう言葉はまだ出てこない、って言ったよね?はじめて文字で出てくるのは鎌倉時代だよ。このころに書かれた吾妻鏡っていう歴史の本に『船橋』という地名が出てくるの。 |

|

ちめい? |

|

地名は土地の名前だよ。船橋って名前がつけられたのは鎌倉時代っていうこと? |

|

うーん多分ちがうんじゃないかな。鎌倉時代よりも前に船橋っていう名前は使っていたと思うよ。いつからこの土地の名前が船橋になったのか、気になるところだけど、そういう記録はのこっていないからわからないんだよね。 |

|

ふーん・・・。じゃあ、なんで船橋って名前になったの? |

|

なんで船橋っていうのか?それはね・・・・・・ |

|

うんうん。 |

|

実ははっきりとはわかりません。 |

|

ガクッ |

|

絶対正しいとは言えないけど、これが一番あってそうかなー?っていうのはあるよ。船橋っていう言葉から、二人はどんなものを想像する? |

|

う~ん、水・・・。でも海じゃないよね。普通は橋って川にかけるものだし。 |

|

船橋っていったらー、船の橋! |

|

・・・そのまんまじゃない。船の橋って何よ? |

|

あはは、川にかけた船の橋か。二人ともいい線いってるよ。船橋市には海老川があるけど、昔は今よりも川の幅が大きくて、水の量も多かったと言われているの。川を渡るのに、昔の人は船で橋を作ることがありました。 |

|

???渡し舟ってこと? |

|

渡し舟は船に乗って、向こう岸まで運んでくれるものだね。でも渡し舟とちがって船を動かさないで、止めたままなの。それにたくさんの船と板を使うよ。 |

|

たくさんの船と板??? |

|

船は止めたままでも渡れるの?よくわからない。 |

|

たくさんの船を川の向こう岸まで順番に並べていって、その上に板を置いたら橋ができるじゃない? |

|

えー!それが船の橋!? |

|

うう・・・わたる時にぐらぐらゆれそう・・・・・・ |

|

もちろん、橋の全部が船橋だったわけじゃないけどね。こういう船と板で作った橋のことを『船橋』っていうの。辞書にものっている言葉だよ。別に船橋市だけで作られていたわけじゃなくて、日本中どこにでもあったんだよ。 |

|

昔は川をひとつ渡るのも大変だったんだ。考えたこともなかったなぁ。たしかに川の幅が広かったりすると、橋をかけるのも簡単じゃないよねー。 |

|

今のコンクリートの橋なんて普通の道路と同じように通れるもんね。今あたりまえに使っているものも、昔の人はどうしてたのかなー?って考えてみるとおもしろいね。 |

|

そうやって考えると、コンクリートの橋がとってもありがたく思えるよー。 |

|

というわけで、海老川にかけた、船に板をわたして作った橋から、このへんの地名に『船橋』という名前がついた、っていうのが有力な説だよ。 |

|

それが一番あってそうかな、って話なんだ?でもさ、絶対に正しい答えはわからないの?なんだかさっきから「考えられている」とか、「たぶん」とか、はっきりしないことばっかりじゃない? |

|

そうだね。これが正しいです、って言われた方がすっきりするよね。でも歴史ってね、はっきり決められないことも多いんだよ。 |

|

ええー。 |

|

昔のことだからね。長い時間がたつうちに、わからなくなっちゃったり。それに、今の私たちは、昔の人が書いた文章を読んで、歴史を勉強するけど、もしその文章を書いた人が間違っていたら・・・・・・? |

|

間違った歴史が伝わっちゃう! |

|

・・・えーと? |

|

なんでもかんでも信じちゃいけないってことだよ。 |

|

えー!じゃあ、ひろみさんが教えてくれたことも?間違いかもしれないってこと?信じちゃいけないの? |

|

あはは。たぶん間違っていないと思うから、信じてほしいんだけどね。でもね、誰にとっても絶対に正しい歴史、なんてものはありません。私が教えたこともね、ちゃんと研究されたものだから、たぶん正しいと思ってるけど、でも別にこの目で見てきたわけじゃないからね。 |

|

タイムマシーンがあったら見てこれるのに。 |

|

そうだね。でもタイムマシーンはないし、その時代に生きていた人たちは死んじゃってるし。それに、生きていたとしても起こったことの全部を見れるわけないんだから。絶対に正しい歴史なんて誰も知らないし、わからないんだよね。 |

|

うん。それはそうだと思う。 |

|

う、うーん・・・・・・ |

|

ゆうとくんにはちょっとむずかしかったかな?でも歴史を勉強する時にとっても大事なことだから、今はわからなくても覚えておいてね。 |

江戸時代 1603年~1868年

とくちょう

各藩の大名は幕府の命令にしたがい、江戸幕府を一番上にして、全国がしっかり支配されました。鎖国をして外国とつきあわないようにしました。

ゆうめいな人

徳川家康

信長・秀吉をひきついで全国を統一。江戸幕府をひらきました。

安藤広重

浮世絵師として江戸時代の風景や人を描きました。

|

船橋は広いから、江戸時代、どんな感じだったかは場所によってちがうよ。まずは船橋の南側、船橋駅に近い、今の本町のあたり。佐倉道(成田街道)っていう大きな道が通っていてね、船橋は成田に行く途中の場所だったんだよね。 |

|

成田って成田空港があるとこ? |

|

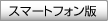

そう、空港がある今の成田市。そこに成田山・新勝寺っていう有名なお寺があるんだけど、江戸の人たちの間でそのお寺にお参りに行くのが大流行したんだよ。 |

|

友達がお正月に成田山に初詣でに行ったって言ってた。江戸の人がわざわざ行くぐらい昔から有名だったんだねー。 |

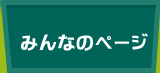

成田山・新勝寺 『成田土産名所尽』 明治23年(1890年)、三代広重 |

|

|

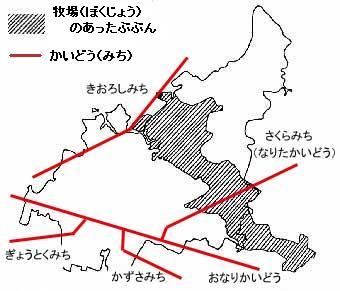

江戸から成田までは三泊四日ぐらい。江戸の人にとっては気軽に行ける旅行として、楽しみのひとつだったんだ。 成田に行くために多くの人は船橋に泊まったの。船橋は他にも大きな道がいっぱいあったから、江戸からくる旅人たちでにぎわう宿場町だったんだよ。 |

|

しゅくばまち? |

|

大きな道は人がいっぱい通るから、どこかに旅人が泊まるところがないと困るよね。あと、荷物や文書をはこぶ人や馬を交代する場所も必要だったんだ。 宿場町はそんなふうに大きな道ぞいにできて発展した町のことだよ。船橋では江戸時代に旅館の数が30軒くらいあったと言われているんだ。 |

|

へえー。 |

|

お店も多くって、栄えていたから、江戸に行こうとしていた田舎の旅人が船橋に入って「もう江戸についたよ」って間違えた話も残っているぐらいだよ。 |

|

けっこう都会だったんだ。 |

|

江戸時代おわりころの船橋宿 |

|

| 農業・漁業も盛ん | |

|

でもそれ以外の多くの場所では農業をやっていました。幕府によって新しい農地もどんどん開発されたし。 海の方では漁業も盛んで、幕府の将軍家にもお魚をおさめてたんだよ。江戸の終わりころになると漁師町には500軒の家が集まってたっていうからすごいよね。 |

|

漁師さんがいっぱいいたんだ! |

| 幕府の牧場 | |

|

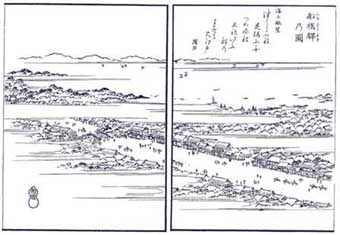

あとね、船橋には幕府がつくった下野牧っていう名前の広~い牧場もあったの。300頭くらいの馬が放し飼いにされてたんだって。今の地名で言うと、二和・三咲・高根台・西習志野・習志野台のあたり。 |

|

|

|

|

ええっ、ちょっと牧場にしては広すぎるんじゃない? |

|

本当に広いよねー。でもこの牧場は船橋市だけじゃなくて、習志野市と千葉市の方まで広がってたんだよ。牧場の周りは深く土を掘ったり、逆に土を盛り上げて高い土手を作ったりして馬が逃げないようにしてたんだ。こういうのを野馬土手っていうけど、市内に今でも残っているよ。 |

|

↑(上)二和に今も残る野馬土手

|

|

|

ちょっと待って?さっき言ってた江戸の人が成田に行くための成田街道ってこの牧場の中を通ってるよね。馬が逃げられないようにしてたんでしょ?人はどうやって通ってたの? |

|

お、みさきちゃんいいところに気づいたね。そう、この牧場の中は自由に行ったり来たりはできませんでした。でもこれだけ広いとよけて通ることもできないよね。牧場の中はいくつか道が通ってたけど、木で作った出入り口をつけて、馬が逃げられないようにして、さらに番人も立てていました。 |

|

番人まで?きっちりしてたんだね。 |

|

幕府の牧場だからね。この牧場と関係する地名が、今でも新京成線の駅の名前として残っているよ。 |

|

駅の名前?馬……、牧場……、ううーん…わかんない。 |

|

木で作った出入り口は木戸っていうよ。 |

|

あっ!高根木戸駅だね! |

|

正解。高根木戸は成田街道ではなく他の道の出入り口だったけどね。 |

|

下総小金原 |

|

|

農業に漁業に牧場……、宿場町を別にすると、江戸時代の船橋はのどかだったんだねー。 |

|

今は家ばっかりだけど。 |

|

ううん、そんなことはないよ。船橋は東京への通勤に便利な場所だし、たしかに私たちが住んでるマンションのまわりは家とお店ばかりだけどね。 |

|

だよね。 |

|

でもね、牧場はなくなったけど、港に行けば今でも漁船がずらっと並んで漁業が行われているし、畑や田んぼもまだまだいっぱい残ってるよ。もちろん昔にくらべたらずっと少ないけれど。 |

|

そうなんだ。あんまり知らないなぁ。 |

|

船橋って意外と広いもんね。 |

|

そうかと思ったら、デパートや大きなショッピングセンターが市外からも人を集めるほど商業が盛んだし、埋立地には工場がたくさん建っているね。船橋には昔からの歴史を受けついで、今でもいろんな顔があるんだよ。 |

お問い合わせ先

教育委員会文化課 / 電話番号:047-436-2894 /FAX:047-436-2884/ メールフォーム

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間 : 午前9時から午後5時まで / 休業日 : 土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日