船橋市立

薬円台小学校

船橋市立

薬円台小学校

- 〒274-0077千葉県船橋市薬円台4-5-1

- 047-466-4135

令和7年2月

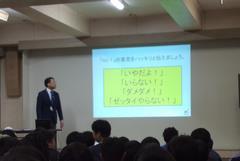

2月28日(金曜日)薬物乱用防止教室(6年生)

学校薬剤師の日本大学薬学部の渡邉文之先生をお招きし、6年生が薬物乱用防止の授業を行いました。

今回、先生が取り上げてくださったのは、お酒、たばこ、大麻や覚せい剤などの違法薬物、そして今、若者の間で問題になっているオーバードーズ等についてです。

子供たちの質問に答えてくださったり、具体的な例を話してくださったりしました。

また危険な薬物に対しての向き合い方についても教えてくださいました。

違法な薬物やオーバードーズなど、危険な薬の使い方はやめるとともに、誘ってくる人がいたら、しっかりと断る勇気をもちましょう!

2月27日(木曜日)郷土資料館見学(3年生)

今、社会科で船橋市の歴史を勉強している3年生は、学校近くにある郷土資料館に見学に行ってきました。

実際に船橋市の昔の様子や古い道具などを見ることができて、興味津々です。

くらしの道具展では、実際に黒電話を使わせていただきました。

黒電話のかけ方はもちろん、どうやって切るのかなど、初めての体験を楽しみました。

「学校に戻るよ」と声をかけると、もっと見たい!もっとメモを書きたい!とまだまだ見学を続けたい様子でした。

郷土資料館は近くにあるので、興味のある子はぜひまたじっくり見学してみてほしいです。

話の聞き方、公共施設での過ごし方などから成長を感じ、よい見学の時間となりました。

2月26日(水曜日)進級に向けて(4・5年生)

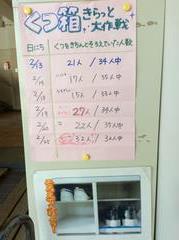

卒業を祝う会も終わり、6年生は卒業に向けて、ほかの学年もそれぞれ進級に向けての取り組みが始まったようです。今日、靴箱を回っていると、4年生の靴箱にこんなカードが貼ってありました。

その名も「くつ箱 きらっと大作戦」外靴の整頓を行う取り組みです。

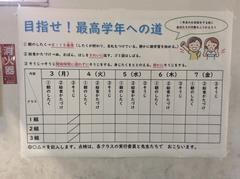

5年生の廊下には、大きな掲示物が掲示されていました。

「目指せ!最高学年への道」ということで、「朝のしたく」「給食の片付け」「そうじ」などを一人一人が責任をもって行うとともにみんなで協力して行っていこうというものです。取り組みは3月になってからですが、今から掲示して、各クラスの意欲を高めていました。

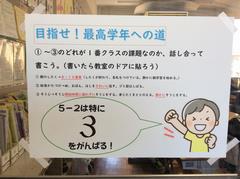

各クラスの出入口の扉には、特に力を入れることが書かれていました。

さあ、最高学年の道は通じるのか。取り組みの結果が楽しみです。

2月25日(火曜日)1年生を招待しての昔の遊び教室(2年生)

2年生が生活科の時間にできるようになった昔のいろいろな遊びを1年生に教える「昔の遊び教室」が行われました。

どんな遊びがあるのか1年生はわくわくでいっぱいです。6つの遊びに分かれて、すべての遊びを体験してもらいました。「コツはね」や「こうするといいよ」など教えたり、一緒に楽しく遊んだりと、1年生に上手に教えることができました。

どれも教室でできそうな遊びばかりでしたので、ぜひ雨の日の休み時間などにチャレンジしてほしいな・・・と思いました。

2年生の皆さん、ありがとうございました。

2月21日(金曜日)卒業を祝う会

来月卒業を迎える6年生への感謝の気持ちを伝える「卒業を祝う会」が行われました。この行事は、新児童会役員そして5年生が学校の中心になって行う初めての行事でした。進行は、新児童会役員、会場の準備や片付けは5年生が行いました。主役の6年生は、ペアやグループでポーズを決めて、入場しました。各学年の出し物は歌、ダンス、合奏、寸劇などどれも6年生へも感謝の気持ちが伝わるものでした。

(4年生のハンドダンスの様子)

音楽が流れると手拍子が始まり、知っている曲は、見ている学年も歌ったり、掛け声をかけたりして、みんなで一体になって楽しみました。笑顔あふれる時間になり、見ているこちらまで笑顔になりました。

(5年生の思い出駅伝の様子)

6年生からは、合奏と歌、そして各クラスへ手作りの雑巾のプレゼントがありました。

みんなの心に残る楽しく素晴らしい1日になったことでしょう。

6年生のみなさんは、卒業までの間、たいせつなものをたくさん見つけてくださいね!

2月20日(木曜日)公開リハーサル・和太鼓クラブ発表会

盛りだくさんの1日でした。

午前中は翌日に控えた「卒業を祝う会」の公開リハーサルが行われ、たくさんの保護者の方が参観に来てくださいました。4年生の発表では、発表の後に保護者の方に感想を聞く時間があり、子供たちに感想を求められた保護者の方はびっくりされてましたが、みな子供たちの良いところをたくさん伝えてくださいました。

昼休みには、和太鼓クラブの発表会がありました。たくさんの子供たちが体育館に集まり、迫力のある演奏に聞き入りました。ご指導くださった芝六太鼓のみなさん、ありがとうございました。

5時間目には、翌日の「卒業を祝う会」に向けて、5年生が会場装飾をしていました。みんなで力を合わせて体育館を素敵に装飾してくれました。

2月19日(水曜日)なかよし朝会

年末そして年始の朝会で行う予定だった念願のなかよし朝会を行いました。なかよし朝会とは、学級で朝会に参加するのではなく、きょうだい学級として行っている異学年のペアで朝会に参加するというものです。朝会の校長の話では、子供たち自身に考えてもらったり話し合ったりする活動を取り入れているのですが、それを仲良し活動のペア、異学年で行うおうとするもので、この活動もFun☆Fan会議で児童から出されたアイデアでした。

今回の校長の話の柱は2つ。1つは年末に児童が行ったアンケート結果について、もう一つは今日のこの朝会が令和6年度の朝会としては最後になるため、仲良し活動の振り返りの場とすることです。異学年のペアでの話し合いはどうだったでしょうか。最後に1年間一緒に活動してきたペアの児童へメッセージを送り合いました。

なかよし朝会は来年度もぜひ行っていきたいと思います。

2月18日(火曜日)風と遊ぼう(1年生)

生活科の学習で風で動く「かざぐるま」を作った1年生。今日は、いよいよ風車を回してみます。校庭に着くまでの間も風が吹いていて、子供たちからは「風がけっこう吹いているね」と笑みがこぼれていました。中には、バランスを崩し持っている風車の軸が外れてしまいそうになっている子もいましたが、「みんなこうやれば大丈夫」と向きを少し直しては風に向けて車を回していました。

風が吹く方向を見て風を待ったり、自分が走って風をおこしたりしました。風は冷たかったのですが、みんなとても楽しそうでした。

2月17日(月曜日)養護教諭実習

大学で看護の勉強をしている大学生2名が養護教諭の免許状取得のため、教育実習に来ました。普段より短い3日間の実習ということで初日から歯磨きの授業に取り組みました。子供たち一人一人に丁寧に声をかけながらブラッシングについて指導していただきました。

子供たちは自分の口元を見るのにタブレットのカメラ機能を活用していました。上手な磨き方を身につけるための一番の近道は教えてもらったことをしっかり続けること。これからも歯をきれいに保つためブラッシングを行っていきましょう。また、学校から歯科治療のお願いをしましたが、治療が完了したのは約半数とのこと。新しい学年に向け、歯のメンテナンスもお願いします。

2月14日(金曜日)保育園児が学校訪問(幼保小連携)

毎年、本校には近隣の複数の幼保園の園児が入学します。その準備の一つとして、この日は、学びの保育園の園児のみなさんが薬円台小学校を訪問してくれました。教頭先生の案内の下、保健室や校長室、職員室、理科室、図書室、音楽室を見学したり、校庭で遊んだり、学校紹介の動画を見たりしました。

(↑3階の教室から校庭をながめる園児たち)

(↑この写真は2月19日に来校しためぐみ保育園の校長室訪問の様子です。)

1年生の教室では、授業の様子を見るだけでなく、1年生から折り紙のプレゼントがありました。

そして今年からは、子供たちが行っているFun☆Fan会議で決定した6年生とのふれあいタイムも行いました。これは現6年生の熱い思いから実現したのものです。今の6年生とは同じ学校で学ぶことはできませんが、薬小の後輩たちに喜んでもらおうと自分たちでつくった塗り絵をプレゼントしました。

園児のみなさん、ぜひやってみてくださいね!そして4月、みなさんの入学をまっています。同様の交流会を他の幼保園とも行う予定です。

2月13日(木曜日)廊下のアート(5年生)

5年生の廊下には今、複数の立体作品が飾られていて、展覧会さながらの様子です。

少し前に図工の時間に行った「糸のこスイスイ」の学習では、1枚の木を糸のこを使って複雑に切り、その形を組み合わせて作品を作りました。一つとして同じ作品はなく、見ていてとても楽しいです。

最近、手がけているのは「ビー玉大ぼうけん」です。仕掛けをたくさん作ってビー玉が転がる面白いコースターを作っています。これもまたいろいろな作品があります。

出来上がってから遊ぶことが楽しみですね。

2月12日(水曜日)はじめて知った学校のこと(1年生)

昼休み、鉛筆にクリップボードを持った1年生が職員室や保健室のやってきました。校長室にいると「トントン(ドアを叩く音)」「失礼します。1年〇組の〇〇と〇〇と〇〇と〇〇です。校長先生にお話しが聞きたいのですが、今、お時間よろしいでしょうか。」と1年生が校長室にも来てくれました。

国語の学習で学校のことについて調べていて、いろいろな先生方にインタビューをしているそうです。1年生からは「どんな仕事をしているのですか。」、「楽しい仕事は何ですか。」、「大変な仕事は何ですか。」など仕事に関することの他、「先生が好きな本は何ですか。」や「好きな給食は何ですか。」などの質問も。「パソコンでどんな仕事をしているのですか。」と聞かれた時には、「学校のホームページに学校の様子を書くお仕事をしています。」とこのページのことをさりげなく宣伝してみました。みんなとても真剣にメモをとっていました。新しい発見があったかな?

教頭先生にインタビュー中

2月10日(月曜日)卒業を祝う会に向けて

来週行われる6年生の「卒業を祝う会」に向けて、各学年の体育館での練習が始まりました。6年生からバトンを渡され、最高学年となる5年生の練習では、実行委員が中心になって、練習を行いました。

まず初めに、「6年生に感謝の気持ちをつたえましょう!」と今回の会のめあてについて実行委員から説明がありました。続いて行ったのは、歌の練習です。

この後、どんな発表になっていくのか楽しみです。

他の学年の練習も始まり、薬円台小学校が「卒業を祝う会」ムードになってきています。

追伸:寒い毎日が続いていますが、職員玄関前の白梅が満開になっていました。あまりにきれいだったのでカメラを向けると、メジロがいました。まだまだ寒いのですが、少しずつ春は近づいていることを実感したひと時でした。

2月7日(金曜日)わたしだけのすごろくを作ろう(2年生)

2年生の生活科の学習。小学校に入って、たくさんのことができるようになった自分たち。そのできるようになったことを思い出し、すごろくを作ろうという学習を行っています。この日の学習では、1年生の教科書や勉強した内容を手掛かりにどんなことができるようになったかを思い出す学習です。「足し算や引き算ができるようになった」や「鍵盤ハーモニカが弾けるようになった」「漢字がかけるようになった」などできるようになったことをたくさん探しました。

できるようになったことを並べて、わたしだけの「成長すごろく」を作ります。すごろくができたら、みんなで楽しめそうです。

2月6日(木曜日)思春期の体の働き(4年生)

養護教諭による「思春期の体や心の変化」についての保健授業が4年生で行われました。

養護教諭から配られた黒いハートの中にある小さな点が卵子の大きさと聞き、あまりの小ささに子供たちは、びっくり!

精子の拡大写真を見た後には、女性に起こる排卵と月経、男性に起こる射精について学び、思春期を迎えたときに起こる心の変化についても考えました。

みんなとても真剣に授業に臨みました。

授業の最後には、これから思春期を迎える自分にメッセージを送りました。

2月5日(水曜日)卒業に向けて

6年生が3月の卒業に向けて様々な活動をスタートさせています。

卒業制作として取り組んでいるのは、「オルゴールボックス」です。

記念として文字を彫っている子、これまでの思い出を彫っている子、卒業の景色を彫っている子など様々です。

細かいデザインの子が多く、慎重に彫り進めています。選んだ曲のオルゴールと自分で彫った木箱は大切な思い出の品になることでしょう。また、家庭科の時間には、ミシンを使って雑巾を作っていました。

全校にプレゼントするそうで、出来上がった雑巾にはハートなどのワンポイントを刺繍していました。

確実に卒業の日に近づいています。

2月4日(火曜日)低学年と特別支援学級の授業参観

先日の高学年と3年1組の授業参観・懇談会に続き、今日は、1~3年生(3年1組以外)と特別支援学級の授業参観・懇談会が行われました。

この日は、算数、生活、音楽、総合的な学習の時間、道徳、自立活動の授業を参観いただきました。

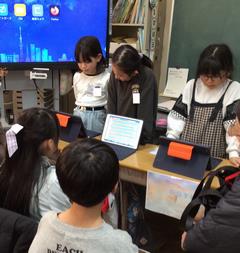

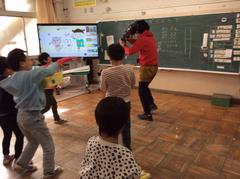

発表会形式の授業では、タブレットを活用して、外との中継を行う授業もありました。

また、出店形式での発表を行うクラスもありました。

どのクラスの子供たちも積極的に授業に臨んでいました。

懇談会にもたくさんの保護者の方にご参加いただきました。

授業を参観くださった保護者の皆様、そして懇談会にご参加くださった保護者の皆様、お忙しい中、ありがとうございました。

2月3日(月曜日)立春の豆まき

今年の節分は日曜日だったため、立春を迎えてしまいましたが、各教室に鬼が現れ、鬼(邪気)を追い払うための豆まきが行われました。

急な鬼の出没に豆の用意がなかったクラスは「エア」で鬼に豆をまきました。「エア」でも子供たちの迫力がすごく、鬼は退散してしまいました。ひまわり学級では、数日前から新聞紙で豆を作り、鬼を追い払う日をまっていました。

鬼が教室に入ってくると、みんな、「鬼は外!」と声をあげながら鬼に向かって豆を投げます。

鬼も逃げ回って、豆がぶつからないようにしていますが、子供たちは床に落ちた豆も拾って投げます。

最後は鬼が降参して去っていきました。この赤鬼、翌日にも現れたとか…。

日本の伝統的な風習に親しんだ1日でした。