船橋市立

薬円台小学校

船橋市立

薬円台小学校

- 〒274-0077千葉県船橋市薬円台4-5-1

- 047-466-4135

令和7年1月

1月31日(金曜日)高学年と3年1組の授業参観・懇談会

4~6年生と3年1組で今年度最後の授業参観・懇談会が行われました。

国語、算数、理科、家庭科、総合的な学習の時間、道徳の授業をご覧いただきました。

子供たちは、保護者の方にご覧いただくことで緊張もしている子もいましたが、楽しみにしている子も多かったです。

授業の後には、懇談会を行いました。

寒い中、多くの保護者の方に参観、そして参加いただきました。

ありがとうございました。

1月30日(木曜日)いっぱいうつして(2年生)

2年生は図工の時間にステンシル版画に取り組んでいます。

自分の好きな形をシールに描き、そのシールの周りにスポンジで色をつけたり、

反対に自分の好きな形に切り抜いた部分にだけ色をつけて形を浮かび上がらせたりするものです。

みんな、思い思いに作品づくりに取り組んでいます。

このあとは、ステンシル版画だけではなく、そこにクレヨンで絵も加えていくそうです。

どんな作品が出来上がるのでしょうか。

楽しみです。

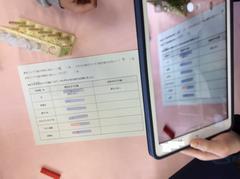

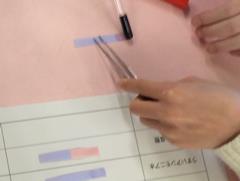

1月29日(水曜日)水溶液の性質(6年生)

6年生の理科の授業。水溶液をリトマス試験紙を使い、仲間分けをしていました。リトマス試験紙に液体を垂らし、その反応を確認し仲間分けをする学習です。液体を垂らした後のリトマス試験紙はワークシートに貼るとともに、その様子をタブレットの写真機能を使って記録しました。

液体を垂らしたあとは、子供たちは興味津々です。グループのみんなでリトマス試験紙の反応をじっくり観察していました。

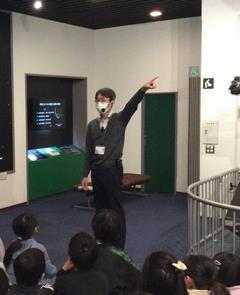

1月28日(火曜日)プラネタリウムの見学(4年生)

4年生が船橋市総合教育センターにあるプラネタリウム館に見学に行ってきました。このプラネタリウム館は、今年リニューアルしました。到着後、所員の先生のお話を聞き、プラネタリウムの見学です。

総合教育センターの上空の星空、まっ暗だとどのくらい見えるのかを見せていただくと、子供たちから歓声が沸き起こりました。本当はこんなにたくさんの星が輝いているということを実感したと思います。船橋市の星空だけではなく、地球そして宇宙の話も聞かせていただきました。最後に、お礼を伝えて学校に戻りました。

プラネタリウム館の星空のようには星は見えませんが、夜空を見上げてみることで、今日、学んだことを見られるかもしれませんね。

1月27日(月曜日)1月も最終週となりました

1月は「行く」月ともいわれますが、あっという間に1月の最終週になってしまいました。

1年生の学年掲示板の言葉探しは「ア行」からはじまりましたが、早くも「ヤ行」まで進み、1年間の時間の流れを感じます。

2年生では、作品の整理をしていました。4月に書いた自己紹介のカードをじっと見つめる子もいました。

4月の自分と今の自分は同じように考えるかな?違うかな?

少し前の自分との対話の時間になりますね。

1月24日(金曜日)児童会引き継ぎ集会

1年間児童会の中心として頑張ってくれた児童会役員や各委員会の委員長の引き継ぎ式が行われました。来年度の委員会の委員長はまだ決定していないのですが、6年生の卒業を祝う会は5年生が最高学年になり、進めていくため、児童会の役員は一足早く決定しています。新旧の児童会の役員の引き継ぎと委員会の委員長の労をねぎらう会となりました。

旧児童会役員から新役員にファイルが渡されるとその重さに新役員も驚いていました。

これから先は、5年生がリーダー、4年生がサブリーダーとなり、児童会を進めていきます。

旧役員と委員会の委員長のみなさん、1年間お疲れさまでした。そして、ありがとうございました。

新役員の皆さん、これから1年よろしくお願いします。

1月23日(木曜日)合同発表会(ひまわり学級)、水消火器体験(6年生)

特別支援教育推進大会である合同発表会が中野木小学校体育館で行われ、ひまわり学級の子供たちが参加しました。薬円台小、二宮小、三山小、三田中、二宮中、そして会場の中野木小の計6校で発表会を行いました。この日のために12月から練習を重ねてきた子供たち、出番は4番目、休憩後すぐです。他校の発表を楽しみつつも、「まだかな」と自分の出番を気にする子供たちでした。発表は、「行くぜ!太鼓の達人2025」。音楽に乗せて、和太鼓を叩きます。発表のトップバッターは、1年生。♪おどるポンポコリンに合わせて、太鼓を叩きました。音楽が流れ、太鼓を叩き始めると、他の学校の子供たちから「いいねー」という声も聞こえてきました。

2・3年生は、Da-iCEの「I wonder」、

5・6年生は「ルパン3世のテーマ曲」に合わせて太鼓を叩きました。

他の学校の子供たちも手拍子をしながら発表を楽しんでいました。最後に、6年生が和太鼓担当、1~5年生が踊り担当となり、ひまわり学級全員でサンボマスターの「できっこないを やらなくちゃ」を披露しました。アップテンポの明るい曲に会場も盛り上がりました。これまでの練習の成果を発揮できました。素晴らしかったです。

学校では、今日は2時間目の終わった後の休み時間に避難訓練を行いました。予告をしていなかったのですが、落ち着いて行動できたでしょうか。3時間目には、6年生が消火器の使い方について消防署の方からお話を聞きました。その後、代表児童が水消火器の体験を行いました。

1月22日(水曜日)ばか面踊りを教えていただきました(3年生)

船橋に伝わる「ばか面踊り」。昨日のことになりますが、3年生の子供たちが、湊町ばか面踊り保存会の方々から踊り方を教えていただきました。ばか面踊りの始まりを教えていただいたあとに、保存会の方々が、「わらい」「ひょっとこ」「怒り」「おかめ」のそれぞれの踊りを披露してくださいました。

それぞれの踊りの違いを感じ取りながら、みんな真剣に見ていましたが、「怒り(おこり)」面の踊りの時には、「怒り(いかり)」を表すユーモラスな踊りに子供たちから歓声が沸きました。

踊りの鑑賞のあとには、いよいよ自分たちが踊る番です。保存会の方々に基本の動きを教えてもらいました。

これから踊りを練習していくそうです。

発表はいつなのでしょうか。楽しみです。

湊町ばか面踊り保存会のみなさん、ありがとうございました。

1月21日(火曜日)二次避難訓練、煙中体験(2・3年生)と起震車体験(5年生)

避難訓練強化週間の2日目、今日は2時間目のあとの休み時間に地震が発生し、その後、理科室から火災が発生したという設定で、二次避難までの訓練を行いました。校庭では、地震発生の放送が始まると素早く中央に避難することができました。全校で訓練の振り返りをした後には、2・3年生は煙中体験、5年生が起震車体験を行いました。

煙中体験は、文字通り煙の中を歩く体験です。昼間の外でもテント内に煙が充満してしまうと先を見ることはなかなか難しく、テントの壁を手で確認しながら先に進みました。

ほんの数メートルの体験でしたが、煙の怖さとその際の避難の仕方のポイントを知ることができました。

5年生は起震車に乗り、震度7を体験しました。大きな揺れが来るということがわかっているので、はじめから揺れに備えている子もいましたが、次第に大きくなる揺れに、自分の身を保とうと必死になって机にしがみついている子が多かったです。

実際の地震は、突然起きるものです。まず揺れを感じたら、自分の身を守ることをこれからも大切にしていきましょう。

1月20日(月曜日)休み時間の避難訓練

今週は避難訓練強化週間です。子供たちには、避難訓練が行われることは伝えてあるのですが、いつあるのかは知らせずに、急な災害に備える訓練を行っています。スタートの今日は、昼休みが始まって10分ほどで避難訓練の放送が入りました。

放送が入ると、教室にいた子供たちは素早く机の下に入り、頭を守りました。

廊下にいる子供たちや昇降口近くにいた子供たちは、身を低くして、頭をしっかり守っていました。

最近も九州で大きな地震が起こり、防災についての呼びかけがされています。地震をはじめとした災害はいつ、どこで起きるかなかなか予測できません。「正しく恐れる」ことができるよう、学校として身の守り方についてしっかり指導を重ねていきたいと思います。

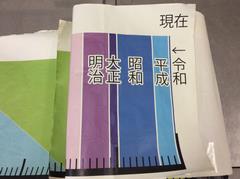

1月17日(金曜日)縄文土器の鑑賞(4年生)

地域の学習の一環として、船橋市から出土した土器の実物を鑑賞する学習が行われました。講師は、市内にある飛ノ台史跡公園博物館の方です。

日本のこれまでの歴史10年を1センチで表した年表を見て、縄文時代の長さに子供たちは驚きを隠せませんでした。令和と比べるとその長さは一目瞭然です。

1万年前に同じ船橋で生活していた人たちが作った土器を見て、気が付いたことを話し合うことで、縄文時代の人々の生活についても考えていきました。

短い時間でしたが、地域の歴史に触れる貴重な時間になりました。

1月16日(木曜日)租税教室(6年生)

千葉県の税務署の方をお招きして、6年生に租税教室が行われました。

署員の方から、「税金はなくてもいいと思っている人」と聞かれると1/5ほどの子供たちが手を挙げていました。

税金とはどんなものなのかというお話しから始まり、クイズや税金に関するアニメーションを見ることを通して、税金への理解を深めました。

特に税金がないとどうなるかのアニメーションは子供たちにとって衝撃だったようで、「税金って大事」とつぶやく子が何人もいました。 また、学校を建てるのには約10億円かかるという話から、1億円の重さを体験しました。

小学生一人が6年間小学校に通うのに使っている税金は一人600万円という話も児童には驚きのようでした。

たくさんの学びのある時間になりました。

1月15日(水曜日)休み時間の様子

今日の日中は気温が上がり、暖かくなるという予報だったので、2時間目が終わった後、校庭に出てみました。先生が審判になってドッチボールをしているのは1年生の子供たちでした。

3年生は長縄跳び、

2年生は短縄跳びを楽しそうにしていました。

しばらくすると担任の先生も外に出てきて、子供たちとの時間を楽しんでいました。

砂場では、砂を掘り起こし、湿っている砂で団子を作っている子たちもいました。

思い思いに過ごす休み時間。子供たちは休み時間が大好きです。

1月14日(火曜日)オリジナルかるたづくり(2年生)

5時間目、2年生の教室を覗くと、机の上にかるたの読み札と絵札が並べてありました。まだ切り離していない作成途中のものです。国語の時間にかるたを作っているとのこと。

先生は「『あ』を書いた人」と一文字ずつ確認をしていました。薬円台小学校だけに「や」を書いた子がたくさんいたようでした。

出来上がったかるたを並べてかるた大会をするそうです。

どんな絵札が並ぶのか、そしてどんな読み札なのか楽しみですね。

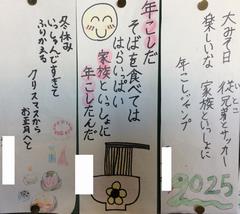

1月10日(金曜日)廊下の掲示

各学年の廊下の掲示は季節や行事に合わせて工夫しています。

6年生の掲示は、家庭科の献立づくりの掲示です。各クラスから選ばれた献立の内容が給食にも反映される予定とか。その日が待ち遠しいです。

5年生の掲示は、5・7・5・7・7で冬休みの思い出を表しました。この形で、様々なことを表す活動をしている5年生です。

なのはな1組の掲示は、お正月にちなんだものです。答え合わせは図書室で…というのがまた楽しいです。おせち料理についての掲示もありました。

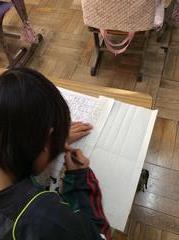

1月9日(木曜日)席書会

昨日から席書会が始まりました。

1・2年生は各教室で硬筆の作品に取り組みました。

3~6年生は、例年は体育館で学年ごとに行いますが、今年は工事中のため、視聴覚室にてクラスごとに行っています。

昨日は、4年生、今日は5年生が行いました。

↑ 4年生の様子

↑ 5年生の様子

講師の先生の話をしっかりと聞き、真剣に作品作りに取り組みました。

明日は3年生、そして14日には6年生が行います。

1月8日(水曜日)卒業式に向けて

卒業式なんてまだまだ先・・・と思いがちですが、2か月後には3月7日。卒業式は目前に迫ってきています。6年生の音楽の時間には、12月から卒業式に歌う曲の練習を行ってきましたが、年が明け、2曲目の練習が始まりました。曲名は「大切なもの」。作詞・作曲は山崎朋子さんです。この日は、どんな曲かを聴いてみましたが、楽譜を見ながら口ずさんでいる子もいました。6年生の歌声はとても澄んだきれいな歌声です。卒業式の日まで歌いこみ、磨いていってほしいと思います。小学校生活のまとめとなる合唱。期待しています!

「大切なもの」真剣に聴いています

1月7日(火曜日)未来のわたし(6年生)

6年生の教室前の廊下に未来の自分を表した立体作品が展示されています。12年後の自分を表したそうです。スポーツ選手や音楽家などどれも力作です。12月の終わりに出来上がったので年をまたいでの展示となりました。一人一人の未来に対する思いが伝わってくるようです。

↑ 1組の作品

↑ 2組の作品

↑ 3組の作品

1月6日(月曜日)新しい年、学校スタート

冬休みが終わり学校が再開しました。

2時間目には全校朝会を行いました。感染症も流行っているため、きょうだい学級のペアの児童との交流朝会は今回もお預けです。

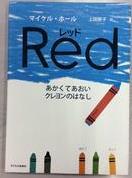

校長からは、自分や友達のよいところをたくさん知ってほしいという話にちなみ、「RED 赤くて青いクレヨンの話」の紹介がありました。ずっと自分のことを赤いクレヨンだと思っていたレッドが実は、青のクレヨンだったという話ですが、レッドが青じゃないかと思い、海を描いてとお願いしたパープルのクレヨンが心に残ったと話す児童が多かったです。

3時間目には、各クラスでそれぞれの時間を過ごしました。冬休みの学習の成果の発揮の場として、漢字の50問テストに挑戦している学級が多かったです。

ほかには、福笑いをしたり、

冬休みの様子を振り返りながら交流をするビンゴを行ったりしているクラスもありました。

春休みまでの日々はあっという間ですが、次の学年を見据えた大事な時期でもあります。一つ一つのことを大切に積み上げて、次へつないでいきましょう。