船橋市立

薬円台小学校

船橋市立

薬円台小学校

- 〒274-0077千葉県船橋市薬円台4-5-1

- 047-466-4135

習志野原と軍隊

明治政府は、富国強兵を目標に東京近郊のこの地を軍隊の演習場として使用しました。明治6年(1873)4月29日、明治天皇は近衛兵の演習を御覧になる為、当時の小金原の一部で大和田原と呼ばれた野原へおいでになりました。参加した近衛兵の数は二千八百人といわれ、陸軍大将西郷隆盛も側に控えました。演習が無事終了してしばらくした5月13日に、この演習地を「習志野ノ原」と天皇が命名されました。由来としては「習練をする野」の意味で付けられたと言う説と、実践の総指揮官をとった篠原国幹(しのはらくにもと)の指揮ぶりが見事だったという「習え篠原」説、そして平坦な地「ナラした野」という説の三つがあります。

この演習は翌7年(1874)から明治14年まで計12回行われ、明治天皇も毎回同じ場所で天幕を張られ御覧になられました。

明治4年4月29日 明治天皇の演習視察

のちにこの天幕を張られた場所が「御幸台」と呼ばれ、大正6年(1917)に現在の習志野台4丁目59番地付近に記念碑が建てられました。現在は、郷土資料館に移設されています。

大正5年(1916)には、騎兵学校が目黒から薬円台の東方に移転し拡大充実をたどりましたが、第二次大戦後この地は開拓される事になり、一部連合軍に接収された所が自衛隊に引き継がれました。

太平洋戦争の中、昭和18年(1943)8月、下士官養成の為東部軍教育隊が創設されました。日本の敗戦がいろ濃くなる中で創設されたこの学校は、多くの若者が召集、戦地へ送られ、指揮官の増員が必要となった為に設けられました。半年後には幹部候補生の教育機関となり、学業途中に繰り上げて卒業で徴兵された若者が入隊してきました。彼らは徳に、激戦区へと送られていったといいます。薬円台小学校・薬円台のみごとな桜の古木は、教育隊が出来た時に植えられたものをいわれています。

明治天皇駐蹕之処の石碑

平成6年6月13日に郷土資料館に移設

昭和30年5月 移設前の明治天皇碑(現在の習志野台第4丁目59番付近)

昭和20年(1945)3月10日の東京大空襲の折、薬円台から滝台にかけて焼夷弾が落とされ、多くの民家が被害にあいました。その時、二宮町役場(現在の二宮出張所の場所)も焼失してしまいました。

昭和20年8月15日の終戦後すぐに、教育隊は解散、消滅しました。その後、使われなくなっていたこの教育隊の兵舎が、新たに薬円台小学校の校舎として使われる様になりました。

今では,囲いのからたちの木もなく、当時の様子は知る由もありませんが、隊の裏門の門柱だったものが習志野駅近く、和菓子点脇に残っています。その他成田街道から薬円台小までの幅広い道路や、土手の一部など、わずかに名残をとどめている程度です。

その他、戦前の習志野原には多くの軍事諸施設があり、後に、跡地には多くの学校施設が建てられました。

| 東部軍教育隊 | 薬円台小学校・薬園台高等学校・薬円台公園・国家公務員宿舎など |

| 鉄道連隊 | 千葉工業大学など |

| 騎砲兵第二連隊 | 旧順天堂大学 |

| 第一騎兵旅団 | 東邦大学・日本大学など |

| 第二騎兵旅団 | 東邦中・高等学校など |

| 糧秩廠倉庫 | 市立習志野高等学校など |

| 高津廠舎 | 習志野第四中学校など |

昭和20年9月11碑、現在の習志野高校敷地の北側で鍬入れ式が行われ習志野原の開拓が始まりました。習志野原名物の赤土の風が吹き荒れ、作業が終わると顔は砂だからけで口の中は砂でジャリジャリして、家族の者と顔を見合わせて笑いあったそうです。人々は砂塵の中から建ちあがり、食料増産をめざし血のにじむ苦労を重ねました。

現在は、一望千里と言われた習志野原のうち成田街道の北側はほとんど住宅地になり、御幸台も変わり演習地の面影はしのぶよしもありません。整然と直交した街路網だけが、戦後の習志野原開拓の唯一の遺構です。

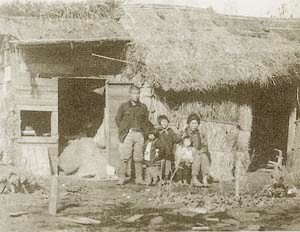

昭和21年春、一般開拓者としては最も早い時期に造られた家族もちの茅葺の小屋です。

昭和27年頃の習志野原の風景(北習志野駅付近)