船橋市立

法典西小学校

船橋市立

法典西小学校

- 〒273-0046千葉県船橋市上山町1-111-5

- 047-337-7982

令和5年2月

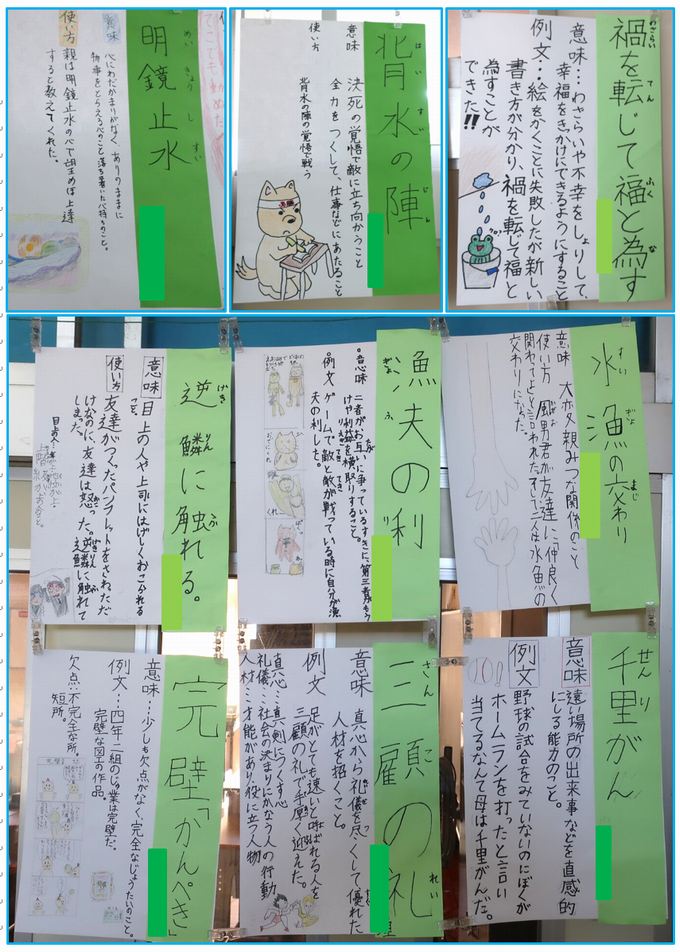

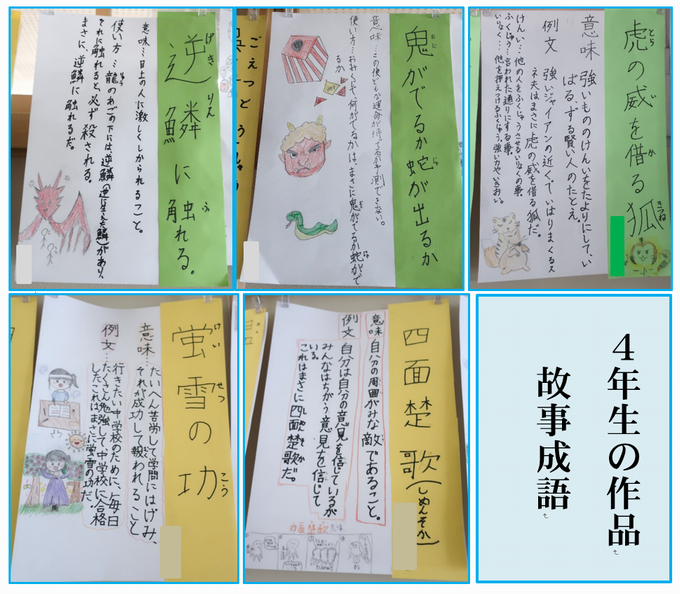

故事成語・諺

令和5年3月2日(木曜日)

『三寒四温』の時候,空気の冷たい日が続きますが,少しずつ温かさを感じる場面も増えてきました。中庭の花壇には,『菜の花』が満開,その近くでは『梅の花』が咲き誇っています。西門からグラウンドへ向かう途中では,早咲きの「河津桜」を観ることもできます。1年生のお世話している鉢からは,チューリップの芽が力強く出てきました。

今回は,4年生が国語の学習で作成した『故事成語・諺』の作品を紹介します。

興味をもった『故事成語・諺』の意味について,国語辞典やWebなどを用いて調べ,掲示物作品にまとめました。人生における先人たちの知恵が伝わってきます。気にいったものはぜひインプットして語彙力を向上させるとともに,日常生活の中で積極的に活用して,よりよく生きていけるといいなと思います。

【どのくらい知っているかな?】

◇明鏡止水

◇背水の陣

◇禍(わざわい)を転じて福と為す

◇逆鱗に触れる

◇漁夫の利

◇水漁の交わり

◇完璧

◇三顧の礼

◇千里眼

◇鬼が出るか蛇が出るか

◇虎の威を借りる狐

◇蛍雪の功

◇四面楚歌

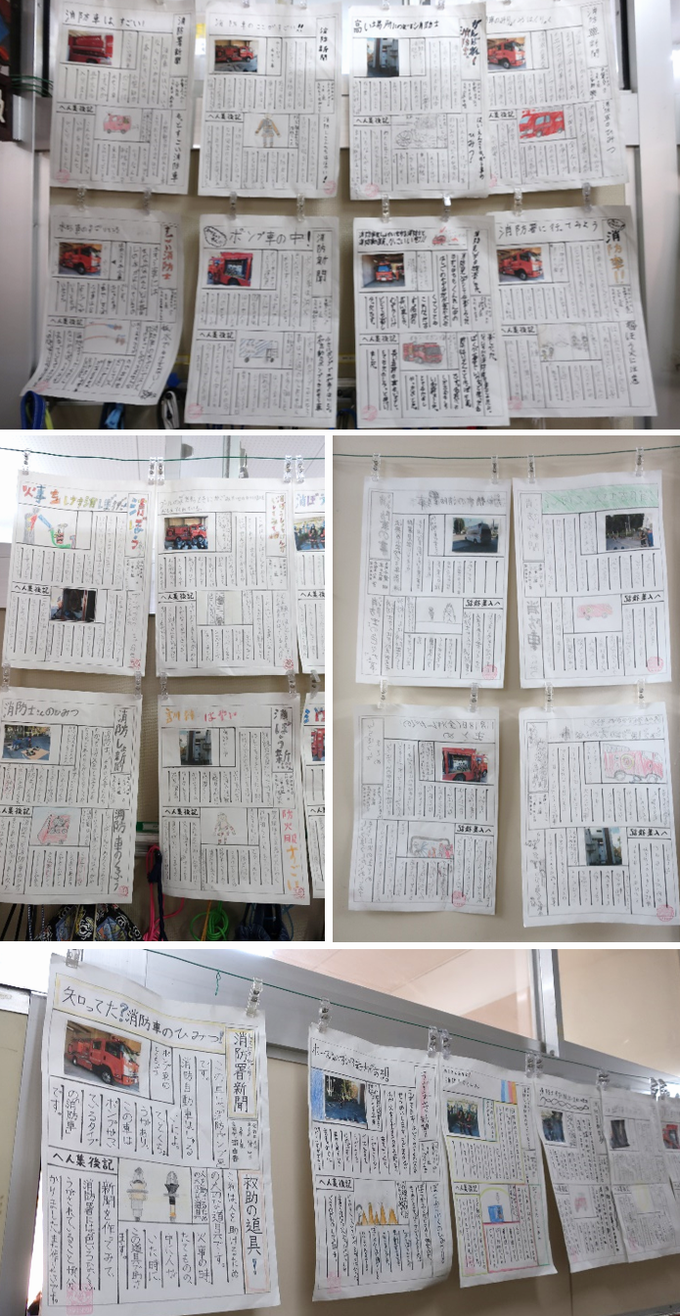

赤い鳥青い鳥 / 消防署新聞

今回は校舎を巡回している時に撮った掲示物(子供たちの作品)を紹介したいと思います。

2年生の廊下の壁面には,たくさんの赤い鳥と青い鳥が飛んでいました。暖色の赤と寒色の青を,それぞれ上手に水の加減をして濃淡を付けながら仕上げていきました。今にも幸せを運んでくれそうな,美しく可愛らしい鳥さんたちです。

(2年生の作品より)

3年生の廊下の壁面には,消防署見学に行った時に学んだことをまとめた『消防署新聞』がズラリと並んでいます。トップ記事の見出しには「消防車のここがすごい!」,「高い場所に登る消防士」,「ポンプ車の中」,「ホースはいろいろな巻き方がある」,「消防士さんのひみつ」など,読み手を惹き付ける言葉が記されています。「消防士は30秒で服やマスクを身に付けることができてすごかったです!」などの編集後記も書かれていて読み応え十分の作品です。(ここでは文字が小さて読めずごめんなさい。)

(3年生の作品より)

テニピン / ティボール

令和5年2月27日(月曜日)

スポーツ庁の報告によれば,コロナ禍が続いたことで,子供たちの体力が感染拡大前と比べて低下傾向にあるとのことです。また,県教委からも,体力テストの結果が2年連続して最低を更新,との報道もありました。(令和4年12月24日 千葉日報)

様々な制限・制約のあった日常生活の中で,外で体を動かす機会が減り,運動不足を感じている人も少なくないかと思われます。体を動かす楽しさを味わい,運動・スポーツが好きなって,運動習慣が身に付き,結果,健康や体力の維持向上につながっていくことが理想です。

そんな状況の中で,本校の子供たちは,体育館では『テニピン』と呼ばれるネット型スポーツに,グラウンドでは『ティボール』と呼ばれるベースボール型スポーツに,夢中になって取り組んでいました。

小学校の体育では,一般のスポーツをそのまま取り入れるのではなく,そのスポーツの面白さを誰もが味わえるように,易しくしたり,用具やルールをアレンジしたりして活動しています。みんながボールに触れる機会を保障することで全ての子供が活躍できるようするなど,「みんなでみんなが楽しい体育」づくりに努めています。

(テニピンでは,来たボールをまずキャッチ。

その後,ラケットを使って相手コートに上手に打ち返していました)

(ティボールでは,三角コーン上に取り付けた台の上に

ボールをのせて,力強くバットを振り切りボールを飛ばしていました)

《参考》

新しい軽スポーツ『テニピン』について

ワンポイント避難訓練 / 法典地区青少年委員会

【事後の校長講話より】

全校の皆さん,おはようございます。今朝は,地震を想定したワンポイント避難訓練を行いました。

予告なしの訓練でしたが,適切な避難行動がとれましたか?

(地震の効果音と放送による指示を聞き,素早い行動がとれていました)

大きな地震の際には,落下物(上から落ちてくるもの)を避けるため,すぐに机の下などに身を隠し,頭を覆って動かないようにすることが大切です。キーフレーズは「まず低く,頭を守り,動かない」。

屋内にいたら机やテーブルの下に入り、揺れがおさまるのを待ちます。

屋外にいたら建物やブロック塀等から離れて、カバンなどで頭を守ったり、両手で頭を守ってダンゴムシのようにうずくまります。

いつ起こるかわからないのが地震です。予告はありません。いざという時に「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」場所に避難するという意識を高めてください。

「災害は忘れたころにやってくる」,

「備えあれば憂いなし」

を,心にとめながら生活していきましょう。この後,各学級での振り返りを宜しくお願いします。

午後からは,法典公民館にて,「法典地区青少年委員会」が開催されました。近隣の学校や地域の方々と活発に情報交換を行いました。その後,近隣小学校のPTAや校長先生とで,朝の登校指導や帰りの下校指導,スクールガードの方々の見守り活動などについて,これからの在り方やより良い方策等について話し合いを行いました。

本校の取組について町田会長及び内田元会長より,上手くいっている点や課題等についてお話をいただきました。また,立ち上げ期より子供たちのも見守り活動を継続してくださっている井上さんからは,スクールガードや登下校指導についてご助言をいただきました。

「なるほど!!」と思うようなことがたくさんあり,とても勉強になりました。保護者や地域の方々の献身的な支援あってこその学校だということを改めて認識しました。ありがとうございました。

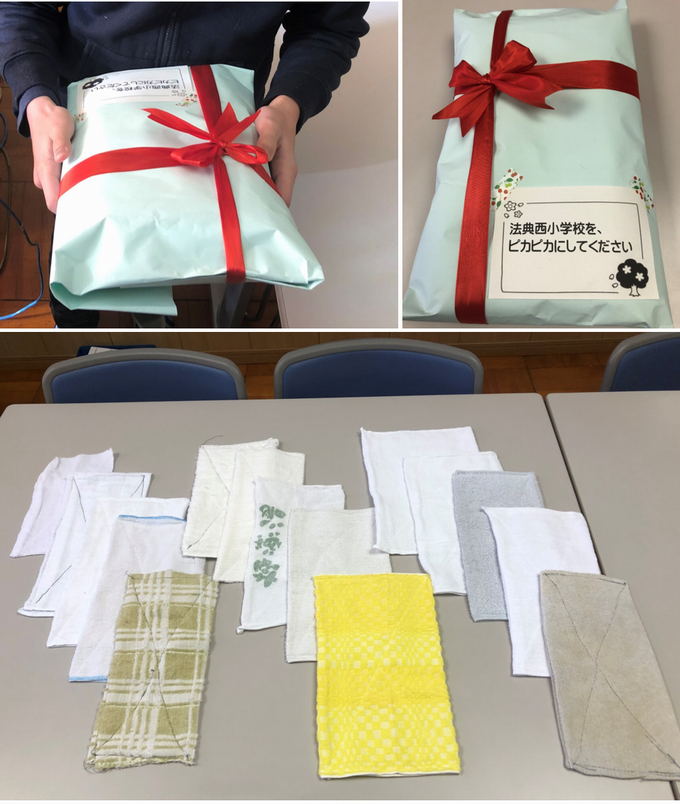

雑巾贈呈

令和5年2月22日(水曜日)

6年生が,机や棚などを拭くための『雑巾』を製作して,代表児童が校長室に届けてくれました。水色の包装紙に赤いリボンが巻かれていて素敵です。『法典西小学校をピカピカにしてください』というメッセージも添えられていました。

開封しますと,中には15枚もの雑巾が包まれていました。そういえば,6年生の子供たちが家庭科室でミシンを使って熱心に何かを縫っているのをちょくちょく見かけていました。「あの時6年生が作っていたのは,これだったんだ!」と思い出し,「本当にありがうとう!校長室をピカピカにするからね。」と言って受け取りました。

(ミシンを使って上手な直線縫いで製作されています)

校長室以外の各教室にも6年生の製作した雑巾が届けられました。一生懸命作ってくれてありがとうございました。メッセージの言葉を在校生の合言葉に,法西小をピカピカにしていきたいと思います!

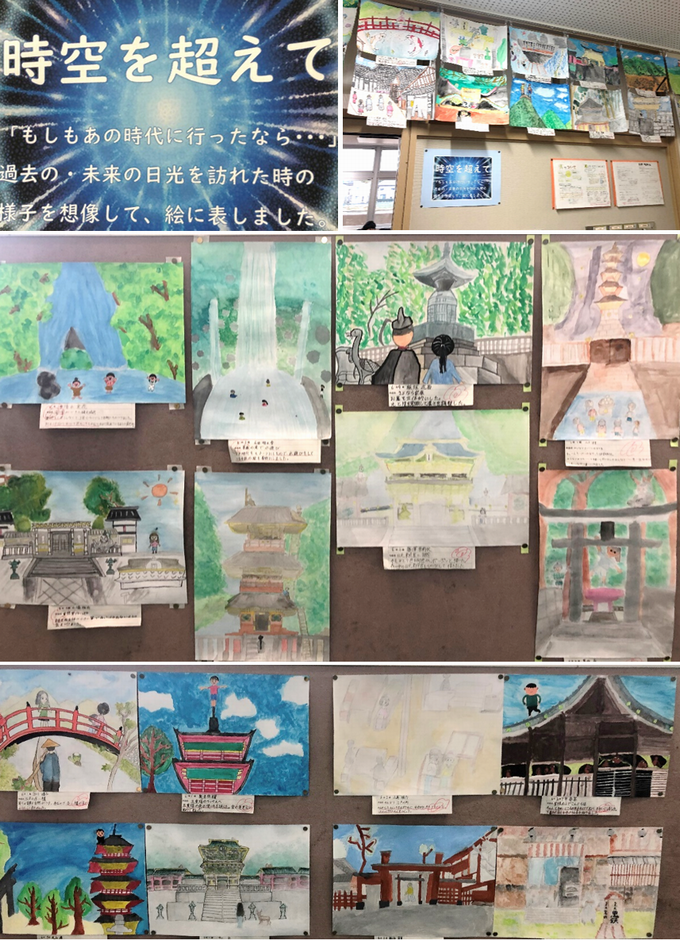

(↑こちらは,6年生の図画工作作品『時空を超えて』より)

リコーダー講習会

令和5年2月21日(火曜日)

本日6校時,3年生の子供たちが『リコーダー講習会 』に参加しました。外部講師として,リコーダー指導の専門家である笠松先生にお越しいただきました。

途中,所用があって会場となった体育館に入ったり抜けたりしてしまいましたが,リコーダーの基本事項についてレクチャーしてもらったり,実際にリコーダーの生演奏を聴いたりして,あっという間に時間が過ぎていきした。

前半の基本事項では,リコーダーを吹くときの姿勢(構え方)の他,指だけでも音が出ることや,「音楽では言葉でなく,音で感情や情景を表現する」ことなどを学びました。

後半の生演奏では,まず,ソプラノリコーダー演奏での美しい音が響きわたりました。その後は次から次へといろいろな大きさ,長さのリコーダーが登場し,その度に子供たちの「わあー!」という歓声が上がりました。

重々しい低音が特徴のアルト,テナー,透き通るような高音が魅力的なクライネソプラニーノなどを用いて,「あっ,その曲知ってる!」と思うような曲をたくさん演奏してくださいました。子供たちは,リズムにのって体を揺らしたり,指で指揮を振ったりと目を輝かせながら聴いていました。

(色々なリコーダーでの素敵な演奏に拍手喝采でした)

これからのリコーダー練習へのモチベーションがぐんと上がった講習会となりました。たくさん練習して上達していくことを願っています。笠松先生には,子供たちに楽しく知識を身に付けさせる話術と,子供たちをすとかり魅了する演奏でいっぱいの講習会を行ってくださり,本当にありがとうございました。

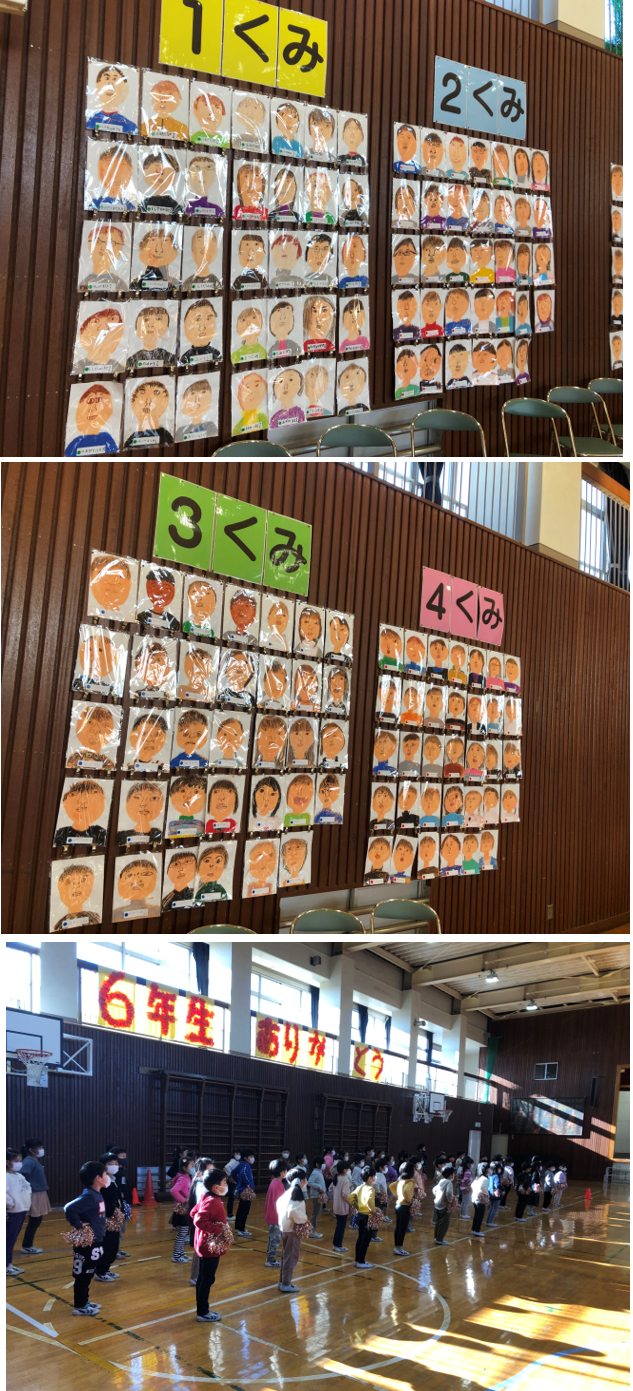

6年生を送る会

令和5年2月17日(金曜日)

6年生の皆さん,まもなくの『ご卒業』おめでとうございます。また,在校生のみなさん,今日は心のこもった,優しくて,温かい“6年生を送る会”を,本当にありがとうございました。伝えたいことがたくさんあるのでメモを見ながら話します。楽な姿勢で聞いてください。

(左上から,入場,はじめの言葉,学校評議員の方々,1年生)

実に3年ぶりに,対面形式での送る会を行うことができました。6年生には一宮宿泊学習の中止など,我慢すること,諦めることの多かった3年間だけに,今日この日を迎えられたことに感謝の気持ち,嬉しい気持ちでいっぱいです。そして本当に素晴らしい会となり,感激しています。

感激の理由は三っつ。

一つ,どの学年の出し物も工夫がいっぱいでした。何より「6年生に楽しんでもらいたい」,そんな気持ちがよく伝わってきたから。

二つ,6年生の歌唱『絆』では。透き通るような『歌声』と歌詞が,心にずしんと響いてきたから。

三つ,どの学年も,もう何日も前から一生懸命に準備したり練習したりするむ姿を知っているから。真剣な眼差しで,持てる力を精一杯出そうとする皆さんの姿,いつも「素晴らしいな」,「頼もしいな」と思いながら見ていました。

(左上から,4年生,2年生,5年生,3年生,6年生)

(1)1年生…『ぼくらのがっこうのリーダーへ』

6年生の名前を曲に乗せて歌いました一人一人の名前を歌で届ける,なんて素敵な発表でしょう。全員の名前を覚えて歌うなんてすごいなと感心しきりです。6年生もいっそう笑顔になっていました。

(2)4年生…『6年生にサチアレ』

劇とダンスと歌声で思い出を楽しく振り返ることができました。「入学式が雨だったこと」,「素敵な顔で航空写真を撮ったこと」,「ミートボール工場に見学に行ったこと」,「縄跳びダンスに夢中になったこと」,「運動会で『千本桜』を演じたこと,など,活力あふれる4年生にぴったりの内容でした。

(3)2年生…『にんじゃになりたい』

忍者と子供が力を合わせて戦いました。1人では難しいことでもみんなで力を合わせると,大きな力になる。そんな知恵と勇気を与えてくれました。ダンスもノリノリで最高にカッコ良かったです。

(4)3年生…『カイト』

『イルミネーションダンス』,心が洗われるような美しい発表でした。曲に合わせたLEDライトの光の動きや点滅が,また,カラーセロハンを付けて表現した虹がとっても素敵でした。「いつもきらめく虹がある。未来にかかる虹がある。」いつまでも6年生の心の中で輝き続けることでしょう。

(5)5年生…『思い出の旅』

楽しくて,「ああこんなときもあったなあ」と懐かしくなるような,素敵な発表でした。様々な場面に合わせた大道具や小道具を制作しながら,また,役者とナレーションの声と動きが重なるように何度も練習していましたね。さすがは時期最高学年です。

6年生は,6年間のさまざまな出来事が頭に蘇ってきたことと思います。入学したとき,当時の6年生に手助けされていた皆さんは,今ではお世話をする立場になるほどに成長しました。嬉しいこと,楽しいこと,苦しいこと,辛いこともたくさんあったかと思いますが,そのどれもが皆さんの大きな成長。そして進化に繋がったと思います。

◇6年生の発表『絆 ~感謝のエール~』

心に響く歌唱『絆』,ありがとうございました。土井先生がいつも,「校長先生,法西の子供たちの歌声は,本当に本当に素敵なんですよ」といつも言っていました。こうして,六年生の全員揃っての歌声が聞けて,心から感激しています。

「ぼくらの出会いは この広い世界で ささいな出来事だけど

今も忘れない 君と過ごした日々 輝いていた毎日」

素敵な詩ですね。コロナ禍もあって,6年生の力にあまりなれなくてごめんなさい。でも,できることを精一杯頑張って輝いていた皆と出会えたことは,絶対忘れません。

6年生の皆さんは,卒業式まで30日を切りました。まもなく,6年間の法西小での生活が終わり,中学校生活がスタートします。生活の場は変わりますが,それぞれの場所で皆さんが頑張って成長し,一層輝いてくれることを心から期待しています。6年生の姿は,1年生から5年生にとっては,素晴らしいお手本であり憧れでした。あとのことは,次のリーダーとなる5年生を中心に,在校生みんなで頑張って引き継いでいきます。在校生の今日の頑張り,発表の姿を観れば安心できますね。

今日は,これまでお世話になった卒業生への感謝とお祝い,そして中学校へのエールを,参加している人みんなで気持ち込めて届けることができました。素晴らしい送る会,ありがとうございました。みんなで大きな拍手をして成功をたたえ合いましょう。それで皆さん,盛大な拍手をお願いします。(拍手)

以上で終わります。

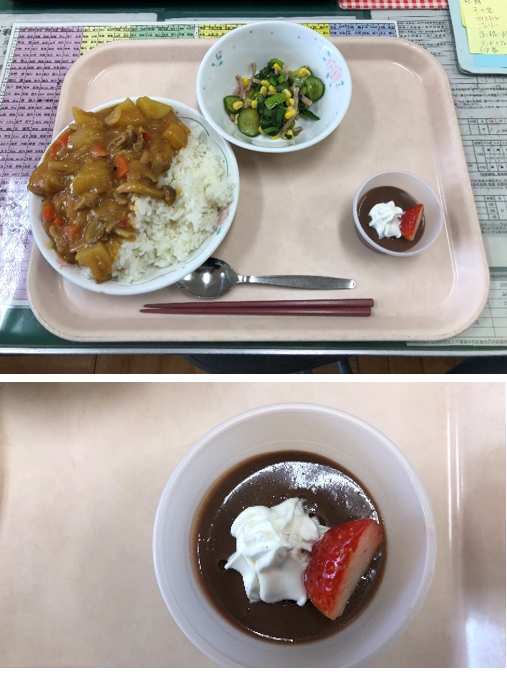

(評議員の皆様には,給食も試食していただきました。)

霜柱 / 6送会準備OK

令和5年2月16日(木曜日)

朝晩厳しい冷え込みの日が続いています。

今朝は通学路巡回から戻ると,『霜柱』を見つけて,取り出している子供の姿を見つけました。冬の風物詩『霜柱』。手にのせてよく観ると,そこには細くて何層にも重なった氷の直線がきれいな模様を描いていました。崩してしまうのは忍びないのですが,掌から落として,足裏で踏むと「サクッ,サクッ」といい音が響きました。

(まるで自然が生み出すアート作品のよう)

また,本日は公開リハーサルへのご参観ありがとうございました。いつもの練習とは異なる雰囲気の中,ちょっぴり緊張しつつも練習の成果を発揮して出し物を発表することができていたように思います。

いよいよ明日『6年生を送る会』本番。在校生と教職員みんなで,6年生の卒業を祝い,中学進学に向けてのエールを,精一杯の気持ちを込めて届けていきたいと思います。

(明日は6年生に喜んでもらえるように頑張ります!)

(マカロニ金メダルの裏面には 温かいメッセージ)

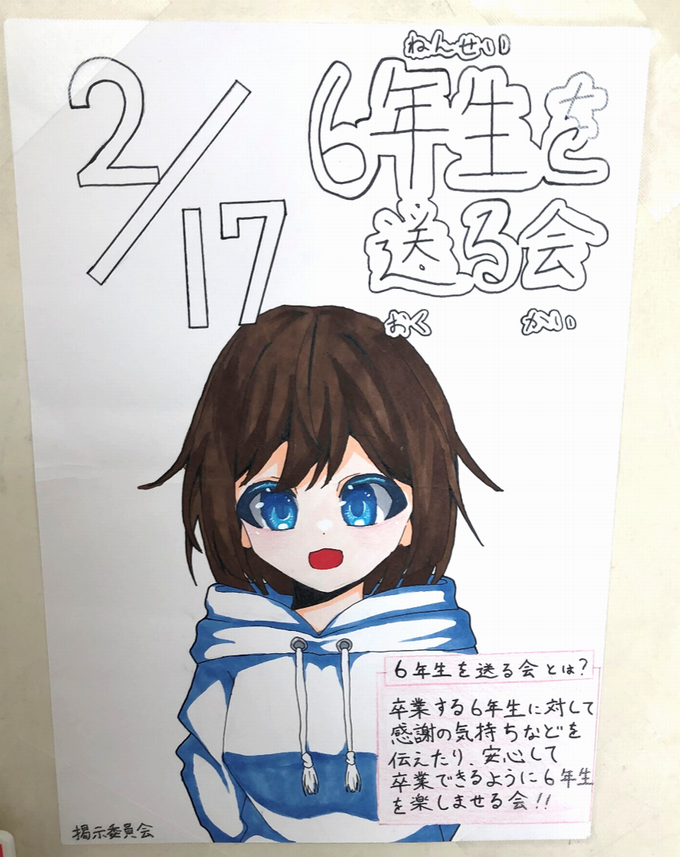

6年生を送る会に向けて(2)

令和5年2月15日(水曜日)

昨日に続き,6年生を送る会(本番は2月17日(金曜日)9:30~11:25となります。)に向けての練習風景を紹介します。

いよいよ明日は,“公開リハーサル”です。お家の方に,練習の成果を存分に発揮して演じる姿を観ていただければと思います。

座席の用意はございませんので,各自,距離をとってご参観願います。出し物の終了後には,大きくて暖かな拍手をいただけますと幸甚です。

(上から,2年生,3年生,4年生の練習風景)

(6年生の練習風景,『マカロニ金メダル』と『似顔絵』)

(掲示委員会作成のポスターです)

【当日のプログラムは以下のとおりです】

◇6年生入場

◇はじめの言葉

◇各学年発表

(1)1年生…『ぼくらのがっこうのリーダーへ』

(2)4年生…『6年生にサチアレ』

(3)2年生…『にんじゃになりたい』

≪休憩≫

(4)3年生…『カイト』

(5)5年生…『思い出の旅』

◇6年生の発表『絆 ~感謝のエール~』

◇校長先生のお話

◇終わりの言葉

◇6年生退場

体育館では,発表学年がステージ及びフロアを使って発表し,それを6年生と次の発表学年が観るという形をとります。その他学年は,オンライン(GoogleMeet)によるライブ配信を視聴します。

6年生を送る会に向けて

令和5年2月14日(火曜日)

17日(金曜日)の6年生を送る会本番に向けて,どの学年も,これまでの中で一番いいパフォーマンスができるようにと,各出し物の練習に励んでいます。

体育館に向かうと,集中して,自分たちのめあてを意識しながら最後の追い込みをかけていました。出し物の中で用いる大道具・小道具づくりも熱心に行ってきました。

演技中の表情は真剣そのものですが,内容は観ていて笑顔が溢れてきそうな楽しいものになっています。

明後日16日はリハーサルが行われます。会場の収容人数の関係で残念ながら本番は参観できませんが,リハーサルは公開となります。ご都合がつくようでしたら,ぜひ子供たちの頑張りを参観され,暖かなエールを届けていただけたら幸いです。

(1年生練習風景)

(5年生練習風景)

今日の給食では,給食委員会が考案したデザート『全米が泣いたチョコプリン』が

出てみんな大喜びでした。クラス毎に一つだけ『幸せみかん』が入っているそうです。

第3回 行田中学校区 六校連絡会

本日,行田中学校にて第3回六校連絡会が開催されました。今回は校長と伊東副会長の2名で出席です。(お忙しい中都合をつけてくださりありがとうございました。)

本年度最後の連絡会ということで,いつも以上に時間をかけて,各学校の校長先生及びPTA会長よりお話をいただくなど,より中身の濃い情報交換会となりました。

【参加校】

行田中,行田東小,行田西小,塚田小,塚田南小,法典西小の六校です。

【情報交換会で出された話題】

≪中学校より≫

・行田中学校の生徒が多くの場面で活躍しています。(部活動でも凄まじい躍進が見られます)

・ICT環境の整備を推進しています。

・行田中学校では来年度から新制服(ジェンダーレス対応)を採用します。引き続き,多様性社会に向けてのセンター校的役割に努めます。

・次年度は,現時点で新一年生300人強が入学予定です。

・次年度は,船橋市教育委員会指定の体育公開研究会を行います。

・3月に千葉ジェッツと行田中生徒によるコラボレーション企画を実施します。生徒の主体的で創造的な取組です。

(上段::六校連絡会の様子,下段:職員室前に展示されていた新年度からの新制服)

≪小学校より≫

・制限が緩和により,予定された行事やイベントを概ね実施できました。子供たちの笑顔や活躍の姿がたくさん見られるようになり,何よりでした。

・異学年交流の機会を作ろうと“縦割り清掃”を始めました。

・授業参観や懇談会が,ようやく対面形式で実施できるようになりました。

・駅伝大会,選手たちの力いっぱい走る姿に感動をもらいました。

・学区での不審者情報がありました。その時,自分の身を自分で守る行動ができたことを称賛しました。

・動物との触れ合い講座など,出前授業をたくさん取り入れたいです。

・新設校のためPTA組織はありませんが,子供たちを応援する保護者の組織『サポーターズクラブ』が支えてくれています。

≪PTAより≫

・コロナ禍を機に,PTAの在り方に変化が見られます。

・子供たち向けの楽しい行事・イベントを設定していきます。

・コロナ禍の中,PTAとしてお手伝いできる機会が減少してしまい残念でした。働きながらできるPTAを目指していきます。

・紙ベースの資料配付から,Web配信へ移行に努めてきました。

・バザーを再開,子供たちはワクワク楽しみにしていました。『子供たちの笑顔のため』にイベントを継続していきたいです。

・地域のスポーツクラブと連携してスポーツ大会を開催したり,おやじの会が主催なりスタンプラリーをしたり。連携する相手とのWin,Winの関係が大事。

・子供たちの環境を良くしていくこと。保護者の多様性も認めていくこと。

六校連ではそれぞれの学校の取組がわかり,本校の学校運営にも生かしてきました。毎回,有意義な情報交換会とすることができました。六校連に参加された皆様方には,一年間,たいへん有り難うございました。

2月の全校朝会

令和5年2月8日(水曜日)

全校の皆さん,おはようございます。「1月は行く,2月は逃げる,3月は去る」と言いますが,1月もあっという間に終わり,もう2月です。まだまだ寒い日が続きますが,暦の上では,先日4日が『立春』と,日一日と春に向かっています。暖かな春が待ちどおしいですね。

さて,今日は,前半に「駅伝大会の報告」を,後半は「今みなさんに特に頑張ってほしいこと」の2つお話をします。

おととい4日,日曜日に,船橋市運動公園で『第41回小学生駅伝競走大会』が開催されました。『駅伝』と言うのは,長い距離を,チームでたすきを繋ぎながら走り,競い合うスポーツです。コロナ禍の影響もあって,3年ぶりの大会開催,そして出場となりました。

今年度は,第一走者が女子1.85km,第二から第五走者が男子,女子,男子,女子の順に1.6km,最終走者が男子1.85kmと計10.10kmの距離を,襷(たすき)を繋ぎながら走ります。

『立春』の日にふさわしい暖かく穏やかな天候のもと,選手の皆さんのひたむきに,力いっぱい走る姿がありました。その姿は,観ている私たちに大きな感動と,涙が出てくるような感激を与えてくれました。

順位は55校中,33位。入賞には届きませんでしたが,堂々たる結果だと感じています。走り終えた選手の誰もが,「やり切った!」という成就感を抱き,そして爽やかな笑顔を浮かべていました。法西小代表の皆さん,本当にお疲れ様でした。

また,選手として出場はしなかったけれど,12月から継続して,寒さ厳しい朝早くから,自分の目標に向けて練習に励んできた5,6年生がたくさんいました。いつも寒さを吹き飛ばすくらいのファイトで,グラウンドを駆け回っていました。何週も走るので険しい表情の人もいますが,しっかりと前を見て,腕を振って,終了の合図が出るまで力いっぱい走っていました。君たちのがんばりも本当に立派でした。

駅伝にチャレンジした5,6年生の教室に届くくらいの,大きくて温かい拍手をお願いします。

子供たちの指導を熱心に行ってくださった先生方も本当にありがとうございました。

(中庭では,太陽の日差しを浴びながら,鮮やかな黄色の菜の花が

咲き誇っています。池では,久しぶりに亀が水上に現れました。)

後半のお話は,まず問題から始めます。

問題。法典西小の目標の一つに挨拶があります。

キャッチフレーズとして正しいのはどれでしょう。

(1)どきどき挨拶 (2)さくさく挨拶 (3)にこにこ挨拶

もうおわかりですね。正解は(3)番の『にこにこ挨拶』です。

この挨拶,この一年間でしっかりと身に付いてきましたか。

もう一つ問題。

旗当番やスクールガードの人は,皆さんの挨拶についてどう思っているでしょう。

(1)よくできている (2)もう少しがんばろう (3)全然ダメ

正解は,(1)と言いたいところですが,現段階では,(2)が多いです。先日,旗当番のお母さんが,どのくらいできているか人数をカウントしてくださいました。結果は,すれ違った子供の約3分の1,言い換えると3人に1人しか挨拶ができていなかったとおっしゃっていました。教室や廊下での先生方にはしっかりできているだけに,ちょっと残念な気持ちになりました。

そこで今朝,正門に立ってみなさんの挨拶の様子を見ていました。結果は,95%くらいの人が,挨拶ができていました。そのうち30%くらいの人が,自分から進んで元気よく挨拶できています。そのたびに「おっ,いい挨拶ができているね」と声を掛けています。校長先生にはよく挨拶できる皆さんですから,今後のみなさんの課題の一つは,旗当番の方やスクールガードの方に,気持ちのいい挨拶ができることです。

旗当番やスクールガードの方々は,皆さんの登下校時の安全のために横断歩道や交通量の多い道路のそばに立って,見守ってくれています。皆さんから挨拶をもらうと,とっても元気をもらえます」というお言葉をたくさんの方からいただいています。ぜひ,感謝の気持ちを込めて,今日の帰りから,明日の朝から「おはようございます」「さようなら」と挨拶の声をかけてみてください。とっても喜んでくれると思います。

挨拶については,児童会の子供たちからも,挨拶がもっと良くなるようにと提案が出されていると担当の先生から聞きました。楽しみにしています。

「挨拶」は,どこの国でも,どこの地域でも,生きていくための基本です。

「挨拶」がきちんとできるようになると,心が明るく,優しくなります 。爽やかに挨拶できると,けんかやいじめもなくなると思います。

相手の顔を見て,心をこめて「おはようございます」「こんにちは」「さようなら」「ありがとう」「ごめんなさい」 がきちんと言えること。今までも,そしてこれからも,いつの時代も欠かせない大切な力だと思っています。

合言葉は,「あい・あい・あいさつ」。

一つ目,自分から進んで。 「自分」を表す英語の「I」

二つ目,目と目を合わせて。「アイコンタクト」の「eye」

三つ目のあいは,友達や家族,地域の人に愛を込めての「愛」。です。

「I,eye,愛さつ」を意識して,挨拶の響く教室,学校,地域にしていきましょう。

以上で,校長先生からのお話を終わります。

]Nice run! 駅伝競走大会

昨日4日(日曜日)に,船橋市運動公園にて『第41回小学生・女子駅伝競走大会』が開催されました。

3年ぶりの大会開催,そして出場となります。

今年度に限って,第一走者が女子1.85km,第二~第五走者が男子,女子,男子,女子の順に1.6km,最終走者が男子1.85kmと計10.10kmの距離を,襷(たすき)を繋ぎながら走ります。

この時期にしては暖かく穏やかな天候のもと,選手の皆さんのひたむきに力いっぱい走る姿があり,観ている私たちに大きな感動と,涙が出てくるような感激を与えてくれました。最終順位は,33位。走り終えた選手の誰もが,「やり切った!」という成就感を抱き,そして爽やかな笑顔を浮かべていました。入賞には届きませんでしたが,堂々たる結果だと感じています。選手の皆さん,本当にお疲れさまでした

また,応援に駆けつけてくださった保護者の皆様,あたたかな声援は子供たちの走りの大きな推進力となりました。たいへんありがとうございました。

【選手にお話したこと(要旨)】

◆駅伝にチャレンジしたこと自体に価値がある。誇りに思ってほしい。チャレンジすることは,前に進むことだから。

◆物事には過程(プロセス)と結果の二つの側面がある。結果が出ても納得いかないこともあれば,出なくても満足できることもある。過程(プロセス)を大切にしていこう。

◆「走ることが好き」を続けてほしい。そして更に上を目指したり,将来,先生とか指導者になってくれたりしたら嬉しいです!

引率及び選手への指導をしてくださった先生方,本当にお疲れさまでした&ありがとうございました。

駅伝練習最終日

令和5年2月3日(金曜日)

本日は,駅伝練習最終日でした。

子供たちはいつも通り,寒さを吹き飛ばすくらいのファイトでグラウンドを駆け抜けていきました。

フィル―ド内から「ファイト!」とか「自分のペースを作って!」と声を掛けると,ぺこっとお辞儀を返してくれます。何週も走っているので険しい表情の子もいますが,しっかりと前を見て,しっかりと腕を振って,終了の合図が出るまで力いっぱい走っています。

『最終の練習』ということもあってか,いつも以上に気合も入っていたような気もします。選手には選ばれなかった子供たちも,次年度に向けて,あるいは自己の体力向上に向けて,最後の力を振り絞って走っ切りました。

(上段:トラックで最終練習,下段:選手によるたすきの受け渡し練習)

駅伝練習を通して,ひたむきに走る子供たちの姿に,そして,本校の体育主任をはじめ,子供の伴走者的役割を務めてくれた先生方の熱意に,感動・感激の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

明日の駅伝大会に出る選手の皆さん。大会では,これまで練習の成果を存分に発揮し,ゴールを目指して完走できるよう願っています! がんばれー法西小!!

午後からは葛飾小学校の公開研究会に参加してまいりました。

『情報活用能力の育成』に関するたくさんの学びがありました。

人権教育と道徳の授業

昨日は午後から,千教研船橋支会の日でした。所属する道徳部会では,千葉大学名誉教授で,放送大学千葉学習センター所長を務められている 片岡洋子先生 の講演会がありました。

『人権教育と道徳の授業』というテーマのもとに,一言では書き表せない程のたくさんの学びがありました。復習を兼ねて,講話を聴きながら「ここは重要だ!」と思った箇所に引いた赤のマーカー部分について,振り返ってみようと思います。

◆人権は,誰かから与えられるものではなく,私たちの手で作っていくもの。

◆全ての人が人間らしく生きるために,誰にでも平等に人権は保障されなければならない。

◆男(女)だから,子供だから,障碍者だから,という理由で制限されてはならない。

◆全てのこどもについて,その年齢及び発達の程度に応じて,その意見が尊重され,その最善の利益が優先して考慮されること。(こども基本法より)

◆子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)…子どもに関することが決められ,行われる時は,「その子どもにとってもっと良いことは何か」を第一に考えます。(ユニセフ「子供の権利条約」より)

◆子ども自身が自分の権利を知ること,「安心して」「自信をもって」「自由に」生きる権利

人権教育は認識だけでなく,情動・感情を伴うこと(森田ゆり『あなたが守るあなたの心・あなたのからだ』より)

◆“アンコンシャス・バイアス”とは,「無意識の偏見」。この正体は「自己防衛心」で,脳は無意識のうちに自分にとって都合のよい解釈をするということ。

◆“マイクロアグレッション”とは,人種や性別,性的志向などのマイノリティ(少数派)に対する日常的な差別や見下した言動。

(誰もがみな,人間として幸せに生きていくための権利があります )

【道徳の授業について】

◎学習の中で,多様な見方や考え方があることを理解させ,答えが決まっていない問題を多面的・多角的視点から考え続ける姿勢を育てることが大切。

◆自分と異なる考え方や立場についても理解を深められるように配慮しなければならない。

これまでの自分の在り方を振り返りつつ,これからに向けて改善すべき点が多々あることに気づかされた,本当に有意義な時間となりました。個性や多様性が最大限に尊重される世の中になっていくことを願いながら,人権教育について一層理解を深め,広くアナウンスしていくことが大切であると強く感じました。片岡先生,本日は誠にありがとうございました。

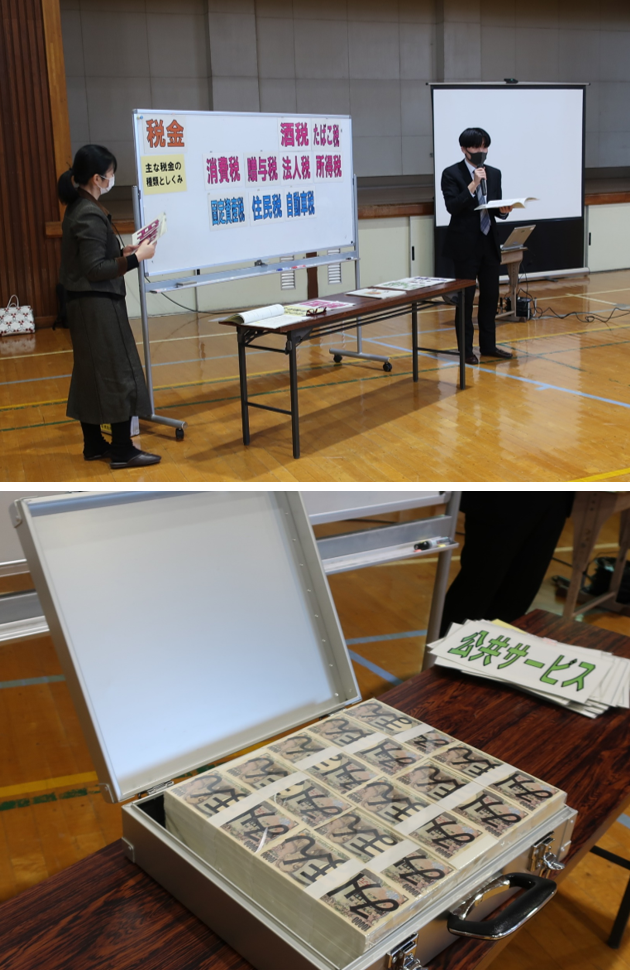

租税教室

令和5年1月31日(火曜日)

本日,5校時に体育館で6年生を対象に『租税教室』が行われました。

講師として,船橋税務署より,安部様,南保様のお二人にお越しいただきました。

「税金には,どのようなものがあるでしょう?」との講師の問いかけに,サッと手が挙がりました。「「資産税」との回答に,「よく知ってるね。正確には『固定資産税』といいます。」との解説がありました。続けて,「消費税」,「所得税」,「法人税」,「住民税」,「相続税」などが出され,「まだあるかな?」の投げかけに「たばこ税」が出されて,「すごいね。みんなよく知ってるね。」と称賛されました。

さらに税金には,「酒税」や「贈与税」,「地方税」,「自動車税」などがあることがわかりました。「入湯税」などという税もあるそうです。

このあと,税に関するDVDを視聴しました。「もし,世の中から税金がなくなったらどうなる…?」という内容で,子供たちはとても興味深く視聴していました。税金は,私たちが安心して生活するために,欠かせないものであることがわかりました。また,私たちが収めた税金の使い道を決めるのが国会で,その使い道を関心をもって見ていくことも大切なことと学びました。

(税に関する知識がぐと広がりました。)

終末では,クラス代表の子供が,なんと『1億円』の入ったジュラルミンケース(→当然レプリカです)を持ち上げる体験を行いました。結構な重さに「えっ,こんなに重いんだ」という顔付きで上げ下げしていました。体験できなかった人のために,この重~いお札の束を(約10kgあります),菅沼先生が持ち上げて,1組~4組の子供たちの居場所へと回ってくださいました。

船橋税務署員の皆様,本日はためになる『租税教室』を分かり易く,面白く行ってくださり,大変ありがとうございました。次年度も,宜しくお願いします。

(分かり易くためになるレクチャー,ありがとうございました。)