船橋市立

法典西小学校

船橋市立

法典西小学校

- 〒273-0046千葉県船橋市上山町1-111-5

- 047-337-7982

令和4年10月

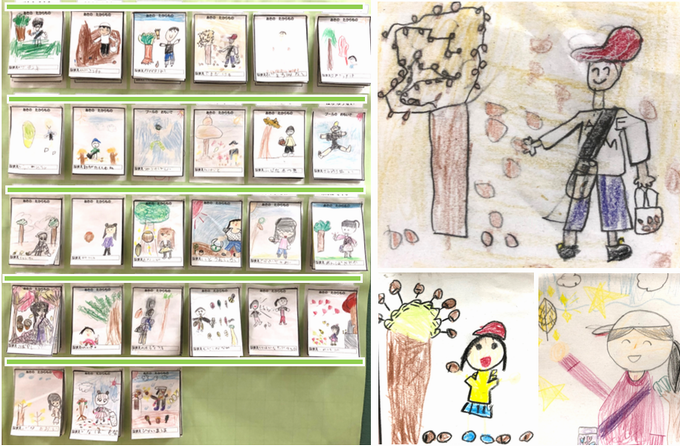

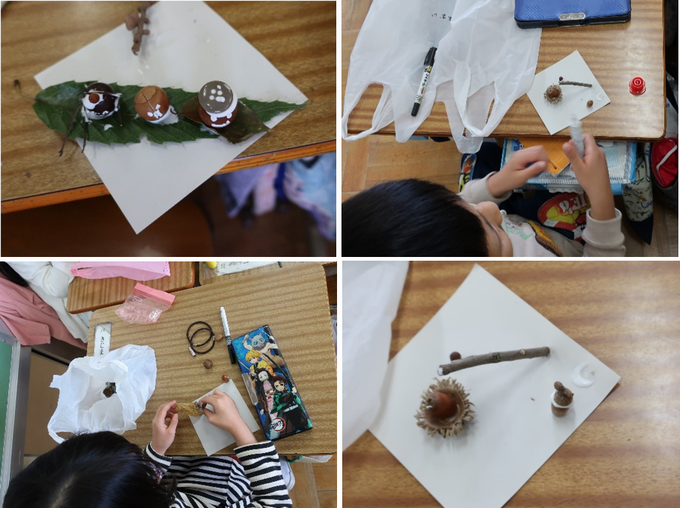

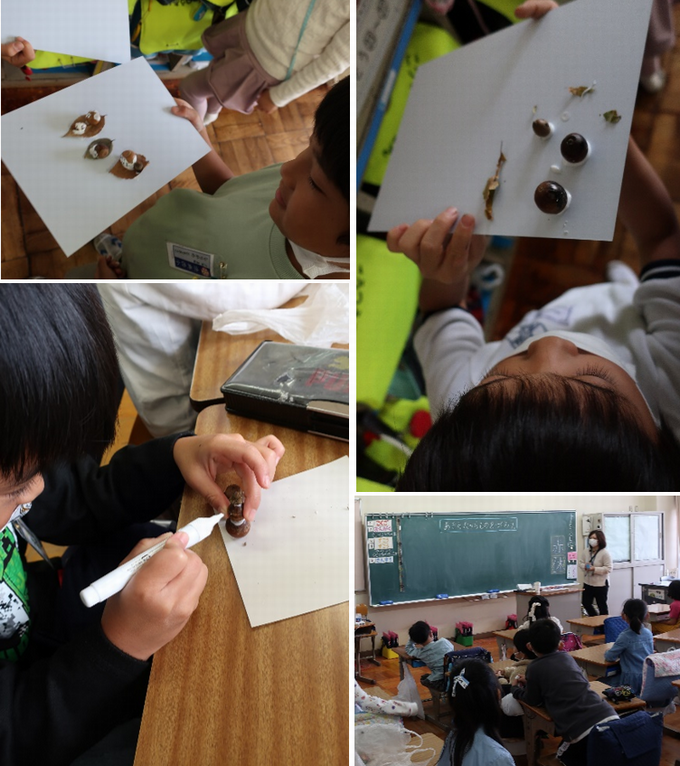

あきのたからものをつくろう

1年生の教室では,先週,上山公園で採ってきたどんぐりの実などを使って,『あきのたからもの』づくりを行っていました。めあては「秋を感じながら,採ったもので宝物を作ろう」です。

(上山公園の思い出の絵より)

電子黒板及びタブレットに投影された作品例(トトロなど)を見たあと,思い思いのアイディアに従って,どんぐりや落ち葉,木の枝などの材料でレイアウトを作り,ボンドを使って組み合わせたり,修正液を使って目や模様をペイントしたり,スパンコールやピーズなどで飾り付けをしていきました。みんな夢中になって製作していました。

作品が出来上がると,台紙をそおっと持って,ロッカーの上に大切に運んでいました。

(あきのたからものづくり1)

(あきのたからものづくり2)

(あきのたからものづくり3 )

『人権教室』

令和4年10月28日(金曜日)

昨日27日,第3学年の子供たちを対象に『人権教室』 を実施しました。

船橋市人権擁護委員の方を講師としてお招きし,教室ごとに映像資料『プレゼント』を視聴し,話し合いを通して人権に対する意識を高めていくことをねらいとしています。

今年度も会長の佐藤先生をはじめ,雨宮先生,山本先生,小杉先生の4名の方にお越しいただきました。各クラスより代表の子供たちが校長室までお迎えに来て,担当の先生に「宜しくお願いします」ととても礼儀正しく挨拶を交わす姿が好印象でした。

≪人権,人権問題とは≫

女性の社会進出や国際社会化,高齢化社会などの進展にともなって様々な人権問題が年々増加しています。また,学校や職場での「いじめ」,障がいのある人に対する「虐待」,インターネットを悪用した「中傷」など人の権利=「人権」を侵害する行為を「人権問題」といいます。(My Funa.netより)

https://myfuna.net/archives/myfunanews/myfuna20130301230000

子供たちは,各登場人物の心情や言動に共感したり反感を抱いたりしながら,自分の考えや気持ちを発表していきました。クラスの友達と意見交換をしたり,講師の先生からの問いに真剣に考え答えたりしていく中で,『相手の立場に立って行動することの大切さ』や『いじめは絶対に許されないこと』,『誰もが幸せになる権利があること』など,みんなが安心して楽しく生活するために大切なことを学んでいきました。

(真剣な眼差しで『人権』について話し合いました)

「心の在り方」次第で,人生や仕事の結果は180度変わってくると聞いたことがあります。人としての正しい考え方をもち行動できるよう,引き続き,人権意識や道徳性の涵養に努めていきたいと思います。

人権擁護委員の皆様,本日は誠にありがとうございました。

(子供たちの心の育成に向けて,

ご尽力いただきありがとうございます。)

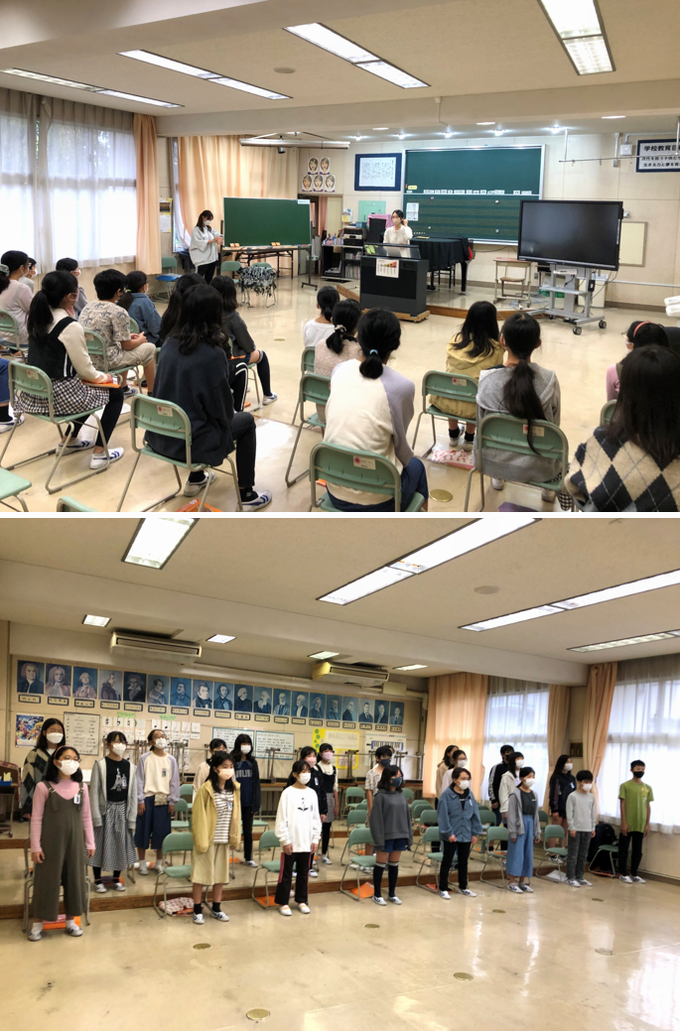

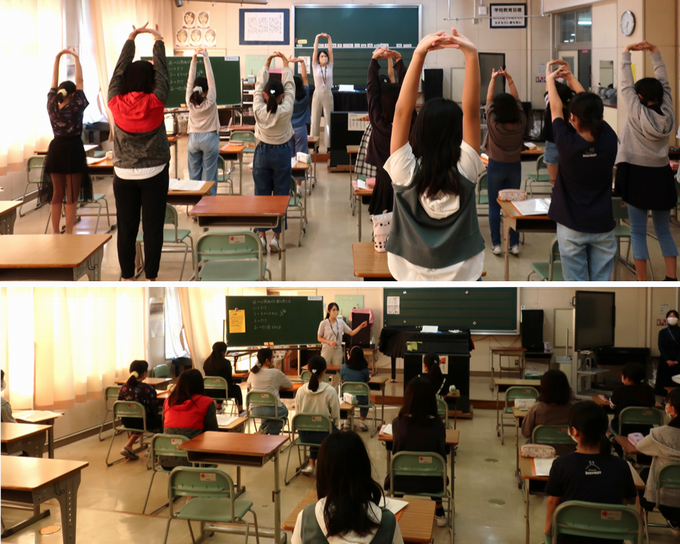

英語 授業研究会

令和4年10月27日(木曜日)

今朝は,関東や北日本を中心に今シーズン一番の冷え込みとなるなど,朝目覚めて布団から出るのが辛い季節になってきました。それでも日中はすっきりとした秋晴れとなり,穏やかな陽気は寒がりの自分には嬉しい一日となりました。

今日は,高学年ブロックで英語の授業研究会 が行われました。高学年を中心に多数の先生方が,5年2組と6年3組の英語授業を参観しました。5年2組では,「物の場所や位置を尋ねたり答えたりする表現を聞き取ったり,相手とやり取りをしたりすることができる」,6年3組では,「栄養の整った地産地消メニューを考え,プレゼンの準備をしよう」をそれぞれめあてに授業が展開されました。

どちらのクラスも子供たちは熱心に授業に取り組んでいて,「良い雰囲気で学習が進められているなあ」と感心しながら参観していました。教師の指示や発問をよく聞いて意欲的に応えたり,他者を尊重しながら意見や考えを聴いたり,相互にアドバイスし合って高め合っていったりと,温かい担任と児童,児童と児童の関係や,知識やスキルを確実に身に付けていことうとする前向きさが随所で感じられました。

教育委員会よりお越しいただいた講師の佐藤先生からも,「2学級とも質の高い授業が展開されていました」,「先生と子供の関係がとても良いですね」,「教師の指示や発問も適切に行われていました」などの称賛の言葉を多数いただきました。本校の研究主題である『他者を尊重し,自律的・自主的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする子供の育成」にまた一歩迫れたように感じています。

(英語を用いる必然性のある場面を設定したり,

タブレットを活用したりしながら意欲的に学んでいます!

下段は,事後研究会の様子です)

【授業者望月先生より 5年2組の皆さんへ】

日々楽しく学習ができて先生は幸せです。笑顔で生き生き活動しつつ,集中すべき時にはメリハリをもって取り組めていました。今の皆に求めていた理想的な姿でした!! これからまだまだ変容を見れるかと思うとワクワクしてきます。来週はどんな一週間にしましょうか。皆さんのことなので本気で取り組んでくれることでしょう! これからもよろしくお願いします!

【授業者内山先生より 6年3組の皆さんへ】

「海外の人に千葉の魅力を伝える」練習,よくがんばりましたね。難しいこでも。とりあえず「やってみよう!」という前向きな姿勢,とても嬉しいし,元気,勇気をもらっています。来週の本番のプレゼンを楽しみましょう♪

I always have respect you! You did a great job! I’m looking forward to next presentation.

秋晴れの下で

本日は,早朝ひんやりした空気が漂っていましたが,日中は久しぶりの秋晴れ。穏やかな過ごしやすい一日となりました。

学級閉鎖中のクラスでは,Meet(アプリ)に接続し,オンラインホームルームが行われました。タブレットを用いて健康観察や,自宅で行う課題等について確認,国語の一教科だけでしたが,オンライン授業も実施しました。

グラウンドでは,低・中学年の子供たちが,澄み切った秋晴れの下,元気いっぱい体育学習(鉄棒,キックベース)を行っていました。近くで見ていますと,男の子「校長先生,見ていて!」と言って,転がってきたボールを全力で蹴り上げ,見事ランニングホームランを決め飛び切りの笑顔を浮かべていました。Nice kick(ナイスキック)でした!

上 段:オンラインホームルームで課題の確認

中下段::秋晴れのもと,元気いっぱい運動しました!

冬の対策『川柳』

令和4年10月25日(火曜日)

昨日,今日と日中の気温上がらず,めっきり冷えこんだ一日となりました。健康管理とともに,衣服の着脱で暑さ寒さに対応できるようご留意ください。

さて,昨日学校配信メールでもお知らせしましたが,学校では昨年度3月以来の学級閉鎖の措置を取る運びとなりました(1学級)。21日の新聞になりますが,ここ1週間に報告された感染症数が約2か月ぶりに増加に転じたとのことです(千葉日報10月21日朝刊,厚労省の集計による)。今後第8波が起きる可能性も高いとの専門家のコメントも掲載されていました。

これから季節は冬場へと移行していきます。マスク着用(室内),手洗い・消毒,こまめな換気,3密を避ける等,いま一度基本的な感染防止対策について再確認を行い確実に実践し感染症予防につなげていけたらと思います。

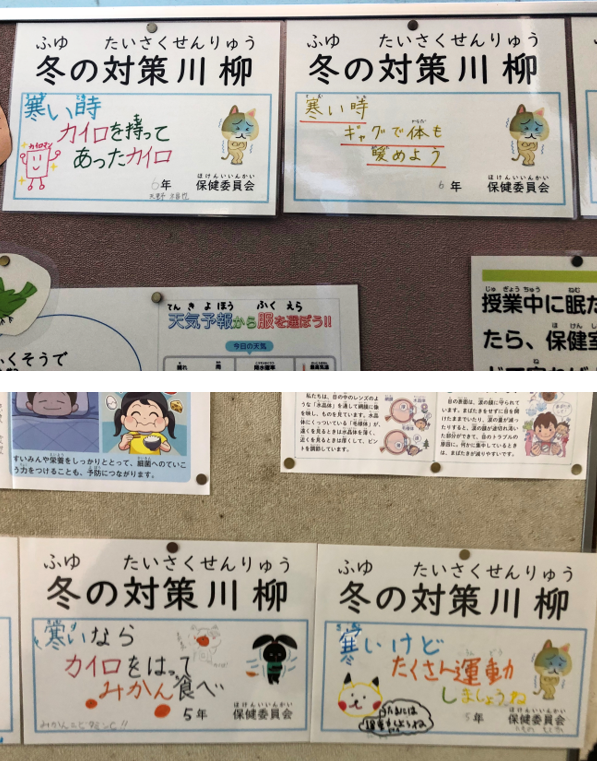

保健委員会の子供たちが,『冬の対策』を川柳で表現しました。保健室廊下及び保健室へ行く際の階段踊り場に掲示されています。工夫しながら生活することで,これからの寒い季節を元気に過ごしていけるといいですね。

【冬の対策川柳】

◇かぜ予防/クーラー切り変え/だんぼうへ

◇みんなでさ/コートやマスク/かぜよぼう

◇寒いなら/カイロをはって/みかん食べ

◇寒いけど/たくさん運動/しましょうね

◇寒い時/カイロを持って/あったカイロ

◇寒い時/ギャグで体も/暖めよう

◇さ湯お風呂/体あたため/かぜ予防

◇寒い冬/服で対策/衣替え

◇負けるなよ/インフルエンザ/気を付けろ

◇冬ならば/あつあつお風呂/入るべき

◇寒い日も/体調管理/大事だよ

(工夫した生活で冬を乗り切ろう!)

教育講演会

令和4年10月24日(月曜日)

昨日は法典公民館において,法典地区青少年委員会主催の『教育講演会』が開催されました。昨年度まで法田中学校長を務められた齊藤浩憲先生を講師としてお招きし,『子供をとりまく社会』を演題に,ご講演をいただきました。

講演の導入では,映画化もされた「20歳のソウル」の挿入曲『市船soul』にまつわるエピソードや,江戸時代からの法典地区の歴史にまつわるに逸話が披露され,講演直後から参加者は齊藤先生のお話にすっかり釘付けになっていました。

≪講演内容≫

・法田中学校の校歌

かつしかの/大野の土を/鍬取りて/ひらきし祖先/勤労の/尊きこころ/伝えきて/われらはげまん(校歌には法典地区の歴史が記され,人々の思いや願いが込められている。)

・「10年後の日本に対して不安を感じますか。または希望を持ちますか。」

→教員向けに実施した調査では9割弱が不安,1割強が希望を持っていると回答していました。

・「子供たちに学校教育で身に付けさせてほしいことは何ですか。」

→ギャラリーにマイクが向けられ,「主体性」や,「自分の頭で考える力」,「たくましく生きる力」などが出されていました。

・児童生徒を取り巻く社会の状況

→異常気象やコロナ感染症,国際紛争,物価上昇などの諸問題があり,その中で18歳成人の実施となりました。給付金詐欺では,20代以下が7割もあったそうです。

・教育をめぐる動き

→学習指導要領改訂の趣旨や具体的な方策,及び大学入試改革についての説明がありました。

・船橋市の教育大綱について

→「多様性と人権の理解を深める教育の推進」,「主権者教育の推進」のほか,大型電子黒板の導入やICT環境整備の充実等について説明がありました。

・教員の働き方改革,教員採用試験倍率の低下

・保護者や地域の皆様に向けて

(1)子は親・大人,もそして教員の鏡

(2)親権は親に在り

(3)つくりあげよう三位一体

★教育長退官メッセージの紹介

今回の講演についてはVTRで撮影してあり,後日YouTubeで配信する予定です。多岐にわたるテーマのもと,興味深く分かり易いご講演でしたので,是非ともご視聴いただければと思います。

今年度は本校が当番校ということで,準備から後片付けまでPTA役員の方たちをはじめ,多数の皆様よりご支援ご協力をいただきました。特に,町田会長には司会進行としてもご尽力いただきました。

講師の齊藤先生,主催の青少年会委員の皆様,本校PTA役員の皆様,本日は誠にありがとうございました。お陰様で無事教育講演会を閉じることができました。

(たいへん充実した講演会となりました。ありがとうございました。)

令和4年度 前期終了

【本日の終業式講話より】

全校のみなさん,おはようございます。今日は,令和4年度前期の終業式です。これまでを振り返ってみましょう。

学校は勉強するところ,つまり学びを通して知識やスキルを身に付けたり,いろいろな人と意見や情報を交換したりして,自分の考えを広げたり,深めたりしていくところになります。皆さんは,4月から今日まで,どんな力を身に付けてきましたか?

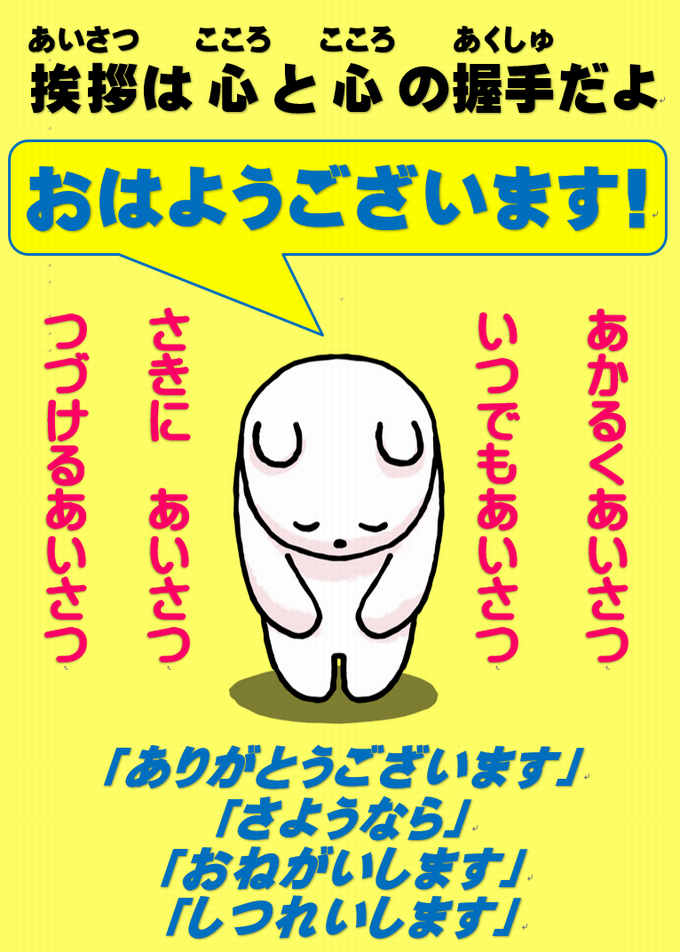

様々な力が考えられますが,その中でも校長先生は,最も大切な力の一つとして,『挨拶力』を挙げたいと思います。『挨拶力』とは,進んで,礼儀正しく挨拶をする力です。

挨拶の“あい”は,「心を開く」,挨拶の“さつ”は,「相手に迫る」という意味があります。つまり「挨拶」とは心を開き相手に迫っていく,という行為になります。逆に言うと,挨拶がきちんとできなければ心が開かれていないので,お互いにわかり合ったり,歩み寄ったりするのが難しくなるということにもなります。心を開いて,相手といろいろなことを分かち合うことができるように,みなさんにはこの『挨拶力』をぜひ高めてほしいなと思っています。

昇降口付近で,児童会の人たちでしょうか。挨拶運動の取組として,毎朝とてもいい挨拶を響かせていて感心しています。また,朝通学路を廻っていると,多くの人が「おはようございます!」と爽やかな声で挨拶する人が増えてきました。特にいい姿だなあと思うのは,旗当番の方やスクールガードの人たちにも進んで挨拶できている点です。「おはようございます。」「お願いします」「ありがとうこざいます」などの挨拶を自ら進んでも礼儀正しくできる人になっていきましょう。

もう一つは,『学習に向かう力』です。よりよい学習していくために必要となる力です。少し細かい内容になりますが,全部で10個。今から振り返ってみましょう。はい,または,いいえで心の中で答えてみてください。では,セルフチェックをします。

(1)チャイムが鳴り終わるまでに席に着いていますか。

(2)授業開始時には教科書・ノートなど机の上に準備できていますか。

(3)忘れ物をしない努力をし,万一忘れてしまった場合は先生に報告していますか。

(4)授業のはじまりの挨拶,終わりの挨拶をしっかりと行っていますか。

(5)先生や友達が話をしている時は,その人に注目し,私語をせず聞くことができていますか。

(6)授業中は先生の指示に従い,素早く行動できていますか。

(7)友達と協力して自分勝手な行動をせず,周りの迷惑になることをしないようにしていますか。

(8)指されたら返事をして,全員に聞こえる声で話をしていますか。

(9)わからないことがあれば必ず先生に聞き,できるだけ早く解決するようにしていますか。

(10)宿題は必ず行い,宿題以外にも予習や復習など自主学習を行う習慣が身に付いていますか。

今日は,通知表が配付されます。今掲げた「学習に向かう力」を整えるとともに,自分の良いところをさらに伸ばしていくこと,また,直すところは意識して直していく姿勢を大切にしてほしいと思います。

さらにもうひとつは,『思考力&実践力』です。ちょっと難しい言葉ですね。平たく言い換えれば,「自分の頭でよく考える力」,そして「考えたことを行動に移す力」となります。

これからの時代は予測困難な時代と言われています。この先どんなことが起こるかわからない時代なのです。地球温暖化,猛暑やゲリラ豪雨など異常気象,資源やエネルギーの枯渇(なくなってしまうことです),世界を一変させるほどの感染症の流行,国と国の紛争や戦争…。今の時代は前例のない様々な課題や問いに直面しています。ですから,自分の頭でよく考えて行動していくことが今から大切になってきます。未来を生きるみなさんがよりよい世界,豊かな社会を築いていくために,困難を乗り越えていくためには,人から言われたことだけやるのではなく,自分でよく考え,正しいと思ったこと,必要だと思ったことを進んで実践していく力が何より大切になってくると考えています。

少し難しいお話になりましたが,まとめると,これからの時代に求められる力は,知識やスキルとともに,「自分で課題を見つけ」,「自分で物事を考え」,「どんな困難にも粘り強く立ち向かっていこう」とする力です。後期に向けて,新たな目標を掲げるときに,意識してみてください。みなさんの更なる成長を心から期待しています。

今日は「挨拶力」,「学習に向かう力」,「自分の頭で考え行動する力」についてお話をしました。校長先生からの話は以上です。後期からも宜しくお願いします。

(学校応援団の畑で,鮮やかな黄色の花を見つけました!)

PTA美化活動

令和4年10月19日(木曜日)

本日は,PTA美化委員のみなさんが,敷地内の美化活動を実施してくださいました。

雲一つ無い爽やかな秋晴れのもと,三つのグループに分かれ,昨日,学校応援団の方たちが刈ってくださった大量の草を,熊手を使ってかき集めゴミ袋に入れていきました。昨日も40袋と大量の草でしたが,本日はそれを倍近く上回るほどの草が回収されました。短時間でしたが,20名近くのみなさんによって草回収の作業がスピーディに進んでいきました。

用務務員の小出﨑さんが「校長先生,本当にきれいになりました! 助かりました!」ととても嬉しそうに伝えてくれました。

美化意識をもって熱心に活動に参加してくださって美化委員のみなさん,本日は誠にありがとうございました。PTAの数々のご協力と温かいご支援に心より感謝しております。

(すっかり敷地内がきれいになりました!)

(上段:グラウンドで元気いっぱいタグラグビー

下段:保健室では学校医による歯科健康相談)

学校応援団 除草作業

令和4年10月19日(水曜日)

本日は,法典西小学校の学校応援団の方々が定例の除草作業を実施してくださいました。

本校の環境美化にために毎回ご尽力いただいているところですが,今回は涼しい気候で作業がより捗(はかど)り,45リットル用ゴミ袋に草が40袋近くも集められるなど,西門からグラウンド及びフェンス周辺沿いに長く生長した雑草がすっかり刈られ,とてもきれいになりました。

後期の学校生活が始まる前に整美していただいたことで,子供たちも教職員も気持ちよく後期がスタートできそうです。正門から西門にかけての道は一般の人も通行している箇所でもあるので,地域の方々にとってもありがたいことと思います。

学校応援団の方々は,普段はスクールガードとして子供たちの登下校時の見守り活動も行ってくださっております。法西小や子供たちにこよなく愛情を注いでくださっている学校応援団。頼もしく,そして有り難い思いでいっぱいです。

たくさん出たゴミ袋をゴミ置き場まで運ぶたいへんな作業をしてくださった用務員の小出﨑さん,教頭先生もたいへんお疲れ様でした!

(応援団のみなさま方)

(伸び放題でしたが,すっかりきれいに!)

(刈った草はゴミ袋40袋近くにもなりました。

ありがとうございました。)

法典地区文化祭

令和4年10月17日(月曜日)

先週15日(土曜日)に,6年生有志で構成される合唱部の皆さんが法典地区文化祭に参加し,合唱曲を披露しました。

曲目は前回にも紹介しましたが,まず,手話を行いながらの『世界中のこどもたちが』,次いで,東日本大震災被災地の方々の心を癒すために作られた応援ソング『ほらね,』,そして,観客の皆様からいただいた温かい拍手の応えて『君をのせて』の3曲を心を込めて歌い上げました。気持ちのこもった声と美しいハーモニーの合唱に,会場に訪れた保護者や地域の方々から大きな拍手をいただきました。

緞帳が開く前は,緊張した面持ちでステージに立っていましたが,いざ前奏が弾かれ歌が始まると,練習の成果を発揮して,心を込めて表情豊かに歌うことができました。

少しでしゃばってしまった感はあるのですが,この機会に念願だった子供たちとのコラボがしたくてギター演奏で参加させていただきました。またひとつ素敵な思い出ができました。合唱部のみなさん,本当にありがとうございました&お疲れ様でした!

(次は,船橋市合唱発表会に向けてがんばります!)

音楽の秋,明日文化祭出場!

令和4年10月14日(金曜日)

コロナ禍で長く中止となっていた法典地区文化祭ですが,明日,3年ぶりに本校の合唱部が参加し,歌声を響かせてきます。これまで子供たちは朝の練習に集中して臨み,積み重ね,素敵な表情,そして歌声へと変容してきました。

合唱で大切なことの一つに,「全員の気持ちを揃えて歌い上げる」ことがあります。明日は,その目標をしっかりとやり遂げ,全員で連帯感や成就感を味わうことができることでしょう。

感染症対策のためマスク着用などの制約はありますが,歌を歌えること,歌を歌える機会得られたことに感謝して,精一杯の歌声を披露したいと思います。がんばれ!法西小合唱部!!

【法典地区文化祭】

日 時:令和4年10月15日(土曜日) 11:10~11:30頃出演

会 場:法典公民館2階講堂

発表曲:「世界中の子供たちが」「ほらね、」

(練習の成果を存分に発揮してきます!)

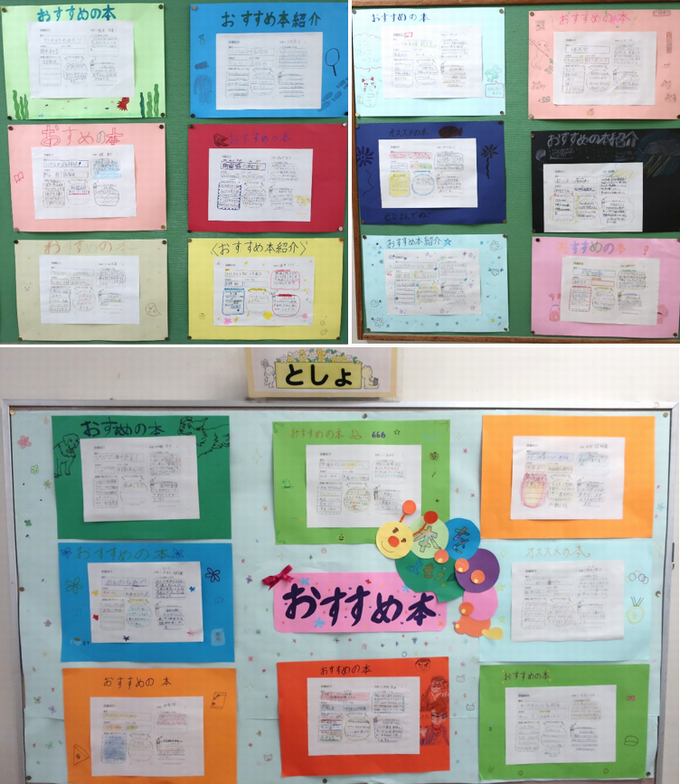

読書の秋 『おすすめの本』

令和4年10月13日(木曜日)

『読書の秋』となりました。

過ごしやすい気候のこの時期には,いつも以上に貪欲に本を読みたいなあと思っています。

図書室入口付近には,子供たちが作成した『おすすめの本』が多数掲示されていました。その中から(1)こんなお話です,(2)きらりと光る一文,(3)ここがおすすめ,の三点について,一部になりますが紹介します。

どの掲示物からも,「『おすすめの本』を上手に紹介しているなあ」と感心しながら読んでいました。

(図書室入り口近くに掲示された『おすすめ本』)

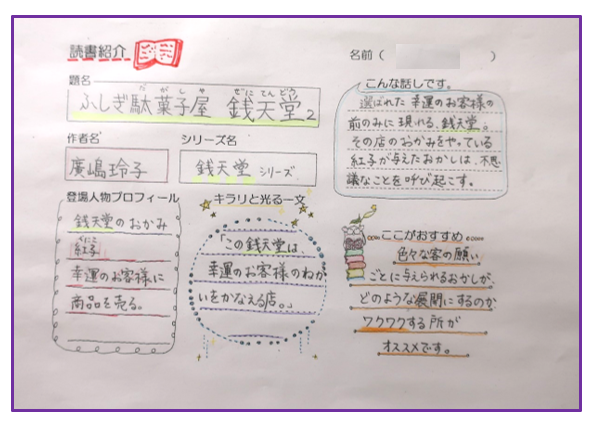

◆『ふしぎ駄菓子屋銭天堂』

≪こんなお話です≫

選ばれた幸運のお客様の前のみに現れる銭天堂。そのお店のおかみをやっている紅子が与えたお菓子は,不思議ことを呼び起こす。

≪きらりと光る一文≫

「この銭天堂は幸運のお客様の願いをかなえる店」

≪ここがおすすめ≫

色々な客の願いごとに与えられるお菓子がどのような展開にするのかワクワクするところがオススメです。

◆『ねこざかなのはなび』

≪こんなお話です≫

ねこたちが花火大会に行くことを知ったねこざかなも,花火大会に行くことになりました。しかし,花火大会の前にサメたちに囲まれてしまいます。ねこざかなはどうなるでしょうか。

≪きらりと光る一文≫

「ねことさかなでねこざかな」

≪ここがおすすめ≫・・・しかけ絵本は珍しく,迫力があって花火がきれいです。

◆『くだもののはな』

≪こんなお話です≫・・・いろんな果物の花がのっています。花の説明も入っています。

≪きらりと光る一文≫

「なつの王様。夏の王様はすいか。夏になるとすいかが食べたくなる!」

≪ここがおすすめ≫

おすすめは,11ページのぶどうです。ぶどうには花びらがない!?ということなどがわかります。

◆『また,いる…。(空からの声)』

≪こんなお話です≫

2005年の夏。主人公は仕事関係で茨城にいた。思いの外,帰りが遅くなってしまい,車を運転していた時,幼い声が聞こえた…。車には主人公以外だれもいない…。

≪きらりと光る一文≫

「ちゃんとあるんだ。心は生き続けるんだ。そして…いつでも自分を見ているのだ…と。」

≪ここがおすすめ≫

この本はホラー?かはわからない話が多いですが,感動する話も取り入れてあるので,読み飽きない本になっています。

◆『ペット』

≪こんなお話です≫

マックスはケイティのことが大好きで毎日が幸せだった。だが,幸せは続かない。ケイティがデュークのことを連れてきて,マックスは気に食わなくなった。さあ,これから仲良くなれるか…

≪きらりと光る一文≫

最初は嫌いだったけど,デュークがうれしそうに答えた。「もうぼくたちは,かけがえのない相棒だ」

≪ここがおすすめ≫・・・

冒険や恋愛,笑いが集まったおすすめの本です。見つけたらぜひ読んでみてください。

◆『銭天堂』

≪こんなお話です≫

路地裏にある小さな駄菓子屋。幸運なお客様の目の前に現れ,その人の困りごとをかなえるお話です。

≪きらりと光る一文≫

紙を受け取った紅子さんが内容を見ると「果たし状」と書かれていた。

≪ここがおすすめ≫

自分がお話に入っているようになる本です。見つけたら読んでください。

(図書室前廊下を通った際は是非ご覧ください)

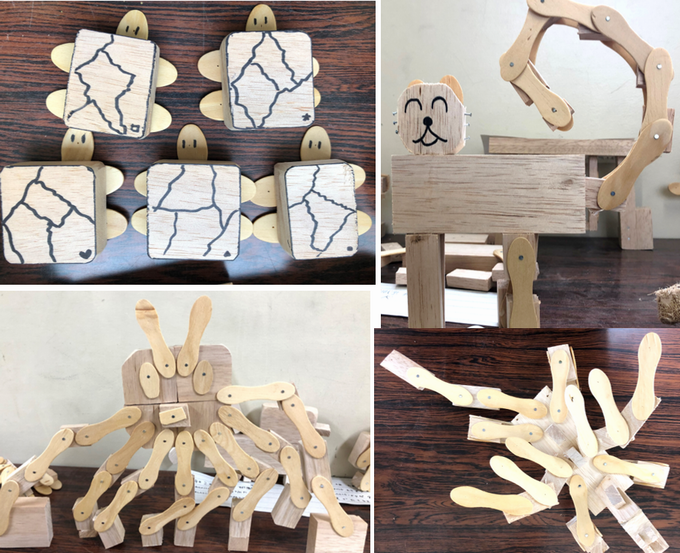

トントンつないで

令和4年10月12日(水曜日)

校内を廻っていた際,図工室から金づちでトントン叩く音が聞こえてきました。

4年生が図工の学習で,木材(角材や薄板など)で思い思いの形を作って,釘を打ってつないでいき,左右に動いたり,回転したりする『動く作品』を制作していました。

木材を必要な形にのこぎりを使って切る作業をしている子,切ったパーツを組み合わせ,金づちを使って釘打ちをしている子,木材で作った頭部に目や口,耳を描き加えている子など,子供たちは皆,安全に気を付けながら,熱心に制作していました。中には初めての体験という子もいたかと思われますが,数を重ねるにつれ上手に釘を打てるようになりました。

将来,ちょっとしたDIY("Do-It-Yourself”の略で,『自分自身でやる」の意味)で,家具をつくったり,修繕したりできるようになるといいなあ,など思いながら子供たちの制作ぶりを楽しく見ていました。

発想の楽しい作品,動きが面白い作品,かわいらしい作品が続々と仕上がってきています。

(虫や動物をイメージした素敵な作品が完成しました)

(とんとん打ったりぎこぎこ切ったり楽しく制作しています)

(展示コーナーの作品より)

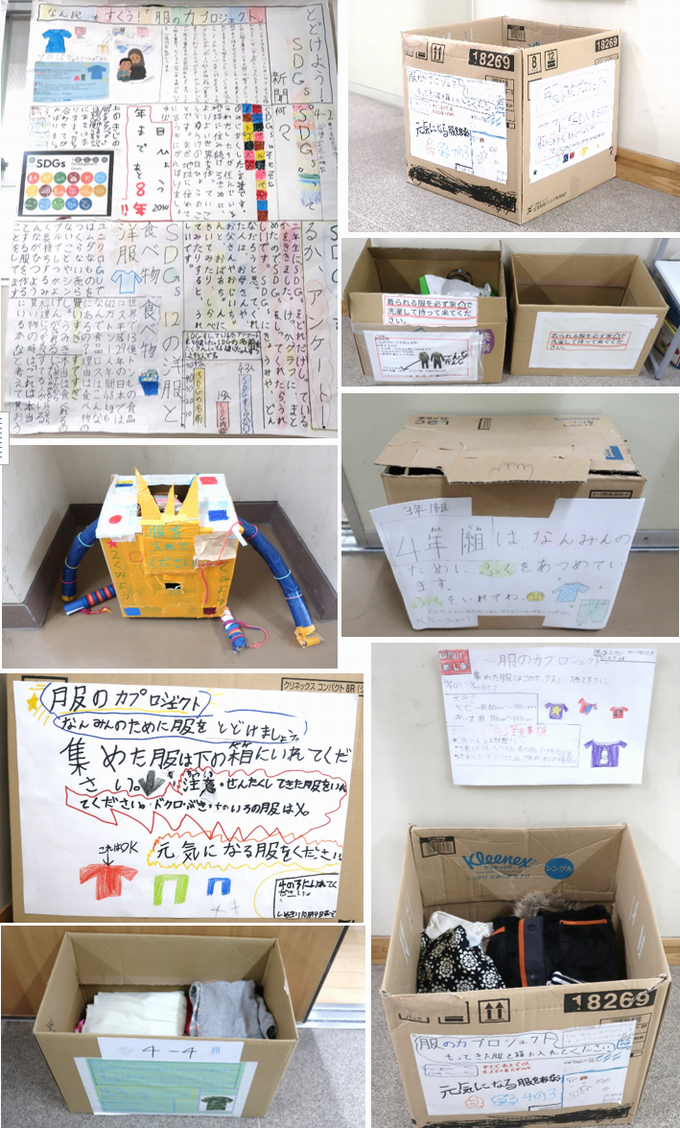

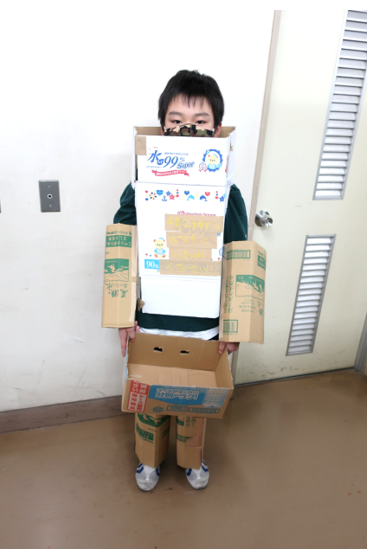

服のチカラプロジェクト

令和4年10月11日(火曜日)

現在,4年生の子供たちが総合的な学習の時間で『服のチカラプロジェクト』に取り組んでいます。

服のチカラプロジェクトとは,着用しなくなった服などを,難民などの服を必要とする人々に届ける活動です。全国の範囲で,学校とユニクロが連携して取り組んでいる事業です。

この取り組みが始まったきっかけは,ユニクロの出前授業です。7月に4年生は,SDGsや,着ることのなくなった服の活用方法などについての講話をしていただきました。服はリサイクルができること,難民など世界で服を必要としている人たちに届けられてリユースされるこなど,服には“力”があるという内容でした。

世界で同じ年頃の子供たちが困っているのなら,「少しでもいいから何か自分たちにできることはないか?という子供たちの思いがこのプロジェクトの推進力になっています。

服を集める活動が校内で行われています。ポスターなどの掲示物や,回収用の入れ物をみんなで作りました。校内廊下のあちらこちらで目にすることができます。先日見たときには空だった箱の中に,今日はぎっしりと服が積まれていました。「できるかぎり服を集めて世界に届けたい!」そんな子供たちの願いが伝わってきます。

この取り組みは“SDGs”といって,持続可能な開発目標活動の一環でもあります。自分たちの住むよりよい地球環境,世界環境のために,これからも様々な学びや活動を通して,「できることを精一杯実践」していけるような子供たちに育っていってくれたらと願っています。

(4年生の意欲的な活動でたくさんの服が集まっています)

(SDGsマンに扮するなど工夫して広報活動を行っていました)

第39回 創立記念日

令和4年10月7日(金曜日)

本日は一日中,この時期としては冷たい雨が降り続きました。日中も気温はほとんど上がらず,肌寒い一日でした。天気予報では11月中旬並みの気温だとか。このような日は服装選びで悩むところですが,衣服の着脱で調節できるようにして体調を崩さないようにご留意願います。

さて,明日,8日は本校の第39回創立記念日です。お昼の放送でアナウンスした内容を以下に掲載します。

【お昼の放送より】

校長先生からお話をします。先ほど放送委員からも紹介がありましたが,明日,10月8日は,法典西小学校の創立記念日です。明日はお休みのため,今日お話をさせてもらいます。

創立記念日というのは,人間で言うと「お誕生日」に当たります。法典西小は今年で39歳,つまり39年目を迎えました。創立記念を全校のみんなでお祝いしたいと思い,放送をしています。給食も,「お赤飯」,「のし鶏」など『お祝い献立』になっていて,嬉しいですね。栄養士の西岡先生,調理員の皆さん,ありがとうございます。

【創立記念日お祝い献立】

(お赤飯,のし鶏,おかか和え,八宝味噌汁,リンゴ,牛乳)

法典西小は,船橋市で54番目の小学校として,昭和59年に開校しました。葛飾小,法典小,行田西小の三つの学校から322名の子供たちが法典西小に移ってきました。学級数は10クラス,先生の数は23名でのスタートです。ちょうど現在の半分くらいの規模ですね。

ところでみなさんは,校章のマークの形や,その由来を知っていますか?

そう,形は『3つの扇』から作られています。この三つの扇は,葛飾小,法典小,行田西小の子供たちが集まって,「互いに手をたずさえ」,「新しい学校を築いていく」という意味があります。そして,大きく,円満に成長し,巣立っていってほしいという願いが込められています。正門を入って,前方を見上げると,昇降口の上に飾られています。扇はシルバー,文字はゴールド。いつ見てもきらきらと輝いて見えます。帰りにぜひ見てください。

(昇降口上面に掲げられている校章)

法西小は,地域の人々に温かく支えられながら,たくさんの卒業生を送り出してきました。先輩たちが築いてきた法典西小の「歴史と伝統」を受け継ぎながら,みなさんも,一層よりよい学校づくりに向けて,自分たちの,「良さ」や「可能性」を存分に発揮していってください!

なお,来年は40周年,10年ごとの節目としての記念の年となります。盛大にお祝いできるように今から準備を進めています。楽しみにしていください。

以上で校長先生のお話を終わります。静かにきいてくれてありがとうございました。

合唱部,始動。

令和4年10月6日(木曜日)

10月15日(土曜日)の開催の『法典公民館文化祭』及び11月12日(土曜日)に開催の『船橋市合唱発表会』に向けて,合唱部の練習が始まりました。

部員は6学年の子供たち22名。毎朝7時半から30分間ほどの練習を積み重ねています。感染症対策のためマスクを着用しての練習ですが,パートごとに分かれて,気持ちよいさわやかな歌声が音楽室,PC室に響いています。

(9月28日より練習がスタートしました)

3年ぶりの合唱となるなど,長きにわたって歌を歌ってこなかった子供たち。そのため当初はやや細い声量でしたが,回を重ねることで徐々に合唱としての発声の感覚を取り戻してきました。

公民館文化祭では,合唱曲『ほらね♪』と今月の歌の2曲を披露する予定です。『ほらね』は「僕らは一人じゃない」,「歌はあなたの大切なともだち」などの歌詞は,歌好きの子供たちの共感を呼ぶような素敵な内容の詩です。

当日は,たくさんの方に聴いてもらいます。かつての歌声の素晴らしい“法西小の子供たち”へと舞い戻り,美しい歌声を響かせることができるように頑張っていってほしいと応援しています!

(パート別の練習風景。真剣な眼差しで取り組んでいます)

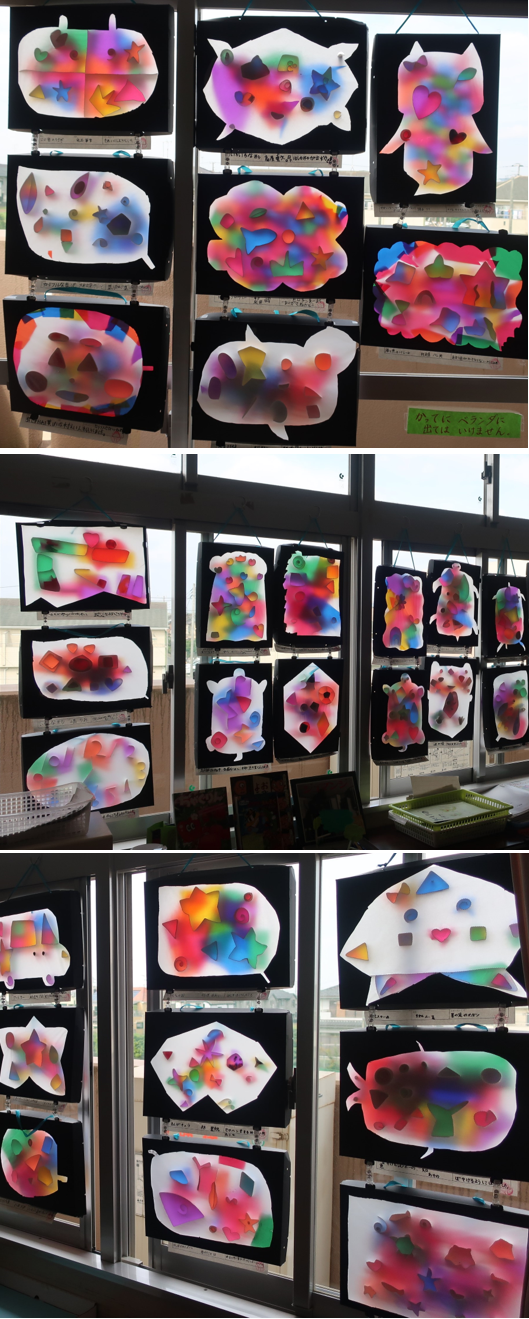

3年生『光サンドイッチ』

令和4年10月5日(水曜日)

廊下から3年生の教室を覗くと,どのクラスも窓には子供たちが制作した素敵な『光サンドイッチ』の作品が展示されていました。

窓に差し込む光とステンドグラス風作品が相まって,とてもきれいです。透明色の重なりや,ぼかされ濃淡のある色合いは,とてもいい雰囲気を醸し出しています。思わず「これはきれい!」と見とれてしまいました。担任の先生に話を伺うと,子供たちは色とりどりのセロハンを空にかざしながら色づくりを工夫していたとのことです。

外枠の形は子供たちのオリジナルです。自然や生き物,乗り物,図形などが模(かたど)られて,それらが縦横に並ぶことで窓面には一層のアート感が漂っています。観ていると心が洗われるような感じがします。3年生の皆さん,素敵な作品をありがとうございました!

(色の重なりや濃淡が美しい『光サンドイッチ』の作品群)

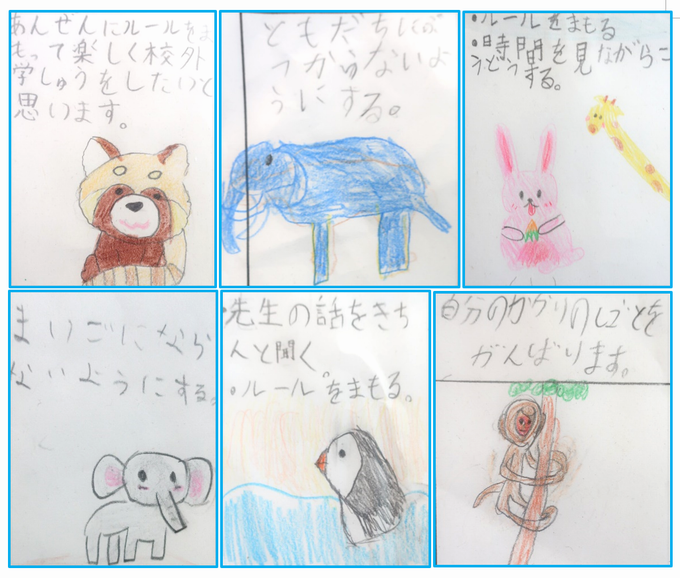

2年生動物公園へ

令和4年10月4日(火曜日)

『はじめての校外学しゅう。はじめてのグルーブ活どう。

はんのともだちときょう力して,楽しく学習してきます!』(2年生学年掲示板より)

爽やかな秋晴れのもと,2年生が千葉市動物公園へ校外学習に行ってきました。

今回の引率は教頭先生と下堀先生です。出発式で引率の先生が紹介されると,子供たちは声を揃えて「よろしくおねがいします」と,とっても礼儀正しい態度で挨拶ができました。「2年生いいねー」とすっかり感心して見ていました。

(爽やかな秋晴れのもと,笑顔の出発です!)

お昼少し前に学校に電話が入り,「子供たちは,みんな元気に仲良く活動しています。お弁当を美味しく食べ終え,今おやつタイムを楽しんでいます」との報告がありました。

1年生同様に,2年生も英語学習の時間に,本動物公園にいる動物たちの名前を英語で表現したり,特徴的な動きをジェスチャーで表したりしてきたので,どのゾーンでも動物たちに親近感と愛着をもって観ることができたことでしょう。

バスの運行もたいへん順調で,予定時間より少し早めの学校到着となりました。暑い陽気の中でたくさん歩いて疲れたことかと思います。

ゆっくりと休んで,ぐっすりと眠ってまた明日元気に会えますように!

園での写真が無いため,2年生の子供たが描いたイラストと,願いを込めて作った"てるてる坊主",英語学習の様子をお届けします。

(子供たちがかいためあて&動物たち)

(上段:事前に約束・ルール確認

下段:てるてる坊主,効果抜群でした!!)

(英語『ジュリー先生に千葉市動物公園にいる動物の名前を伝えよう!』より)

1年生動物公園へ

令和4年10月3日(月曜日)

(※先週編集できなかった記事について,本日掲載しております。)

秋風心地よい好天のもと,1年生が千葉市動物公園へ校外学習に行ってきました。

(仲良くグループ行動&お行儀のよい行動ができていました)

緑に囲まれた園内で,4人(または3人)グループで,マップ(地図)を頼りに廻ります。途中,先生方が立つチェックポイントでクイズに答えてシールをゲットしながら,さまざまな動物たちとの出会いや触れ合いを楽しみました。

どのグループもチームワークを大切に,平原ゾーン,鳥類・水系ゾーン,モンキーゾーン,小動物ゾーンと廻って,「たくさんの動物を見る」というめあてをしっかりやり遂げました。

事前の英語学習で千葉市動物公園にいる動物を英語で表現する学習をしてきただけに,一層親近感と愛着をもって動物たちと接していたように感じました。

(たくさんの動物との出会いがありました)

私にとってはかつて1年生の担任をしたとき(かれこれ20年くらい前です)以来の来園でしたが,当時,立ち姿で来園者を魅了したレッサーパンダの『風太』に会えたのが,それはもう,とっても懐かしく,とっても嬉しかったです。

『風太』は4月中旬から食欲不振のため展示を休止されていたと新聞で知りました。今年7月5日で19歳,人間で例えると80歳以上の後期高齢者だそうです。会えるかなー?と思っていただけに風太に会えた時は大感激でした。

ずっと小屋の中にいましたが「おーい,風太」と声をかけると,名前を呼ばれたのに気付いたのか,たまたまなのか,体を動かしてくれました。愛しの風太,いつまでも元気でいてください。

(お家の中で伏せる風太。ずっと元気でいてね!)

雨宮先生 『化石の授業』

令和4年10月3日(月曜日)

(※先週編集できなかった記事について,本日掲載しております。)

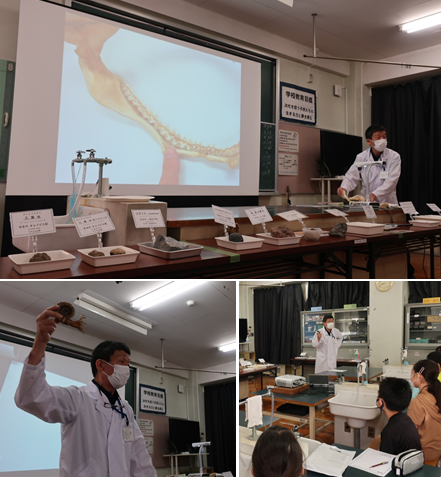

今年度も毎年6年生が楽しみにしている,理科のスペシャル授業『化石の授業』が行われました。

今回は,9月27日,28日,29日の3日間にわたっての実施です。

講師は,本校の学習サポーターとしてすっかりお世話になっている 雨宮宏 先生です。今年度は人権擁護委員会の事務局長も務められており,たいへん多忙の中での依頼となりましたが,快く引き受けてくださり誠にありがとうございました。

◆テーマ:『大地のつくり・変わり続ける大地』

◆内 容:(1)地球は生きている

(2)地層のでき方は?化石とは?

(3)化石のクリーニング

(サメの歯,アンモナイトなど貴重な資料に見入っていました)

図やイラストふんだんに用いて作成されたスライドを観ながら,プレートの移動に伴う大陸の移動や隆起などについての理解を深めていきました。時間・空間的にスケールの大きな学習内容に子供たちは興味津々映像に見入っていました。

〇海洋プレートは薄く,大陸プレートは厚い

〇約2億年前に繋がっていた大陸(もともとは一つ)が移動し,現在の6つの大陸となった

〇ヒマラヤ山脈もかつては海の中にあった。インド大陸が衝突したことがヒマラヤ山脈の成因に!世界で最も高いエベレスト(8848m)は現在も1年に3~5mm程度高くなっているが,風化作用などでほぼ高さは同じ

〇日本では,伊豆半島で複数の陸上大型火山ができた

〇地球誕生から46億年を1年365日に置き換えると,

1日は,1260万年,1時間は53万年,1分は8750年,1秒は146年

講義を受けた後は,化石標本を見たり触ったりするとともに,『原石から化石を取り出す作業』にチャレンジしました。防護眼鏡をつけ,ドライバーと金槌を手に夢中になって作業し,割った瞬間に葉の化石が出てくると,「やったー,見つけた!」ととっても嬉しそうでした。

雨

宮先生には,三日間にわたっての周到な授業準備,そして,面白くてためになる『化石の授業』を展開してくださり,本当にありがとうござました!

(毎回楽しく学習しています。雨宮先生ありがとうございました。)