船橋市立

法典西小学校

船橋市立

法典西小学校

- 〒273-0046千葉県船橋市上山町1-111-5

- 047-337-7982

令和3年11月

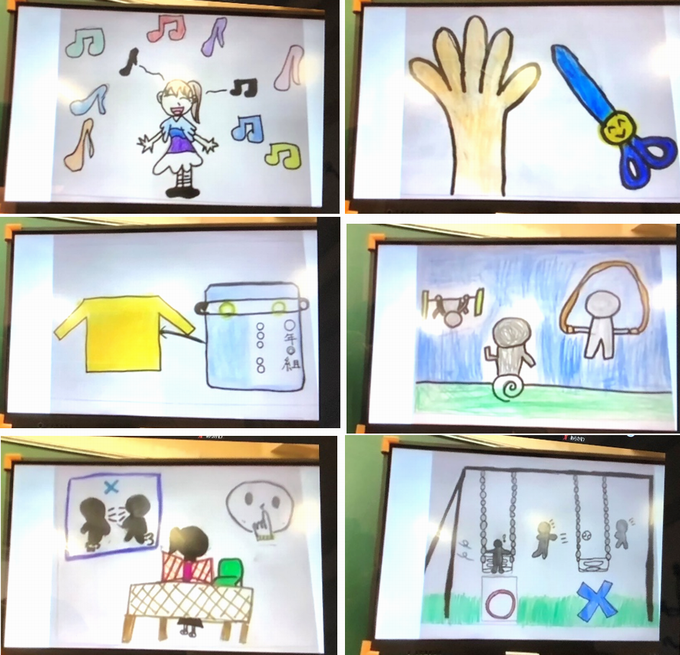

"オリジナル絵文字"

令和3年11月30日(火曜日)

3年生が国語の『くらしと絵文字』の学習で,「校内にあったらいいな」と思うオリジナル絵文字を考えました。

「シンプルな色・形なのに,意味がわかる」ことがポイントとなるので,子供たちは思考を繰り返しながら仕上げていきました。

26日に,オンライン授業参観の中で,一人ずつ発表しました。

学校生活の中で気を付けていきたことなどを,みんなに伝わるように工夫が凝らされた絵文字がたくさんあり,楽しく参観させてもらいました。

パソコン画面上のものを撮影しているため,色合いや明暗,ピント等,今ひとつなのですが,子供たちの苦労やがんばりを伝えたく,紹介させていただきます。

【子供たちの感想 (4組学級だよりから)】

「緊張していたけれど,途中から楽しくなってきた」

「みんなの発表が上手で,ドキドキした」

「途中で失敗しちゃったけど,最後までがんばった」

「もう一度やりたい!」

(色・形を工夫して仕上げました)

(発表力もぐんとアップしました!)

(あったらいいな,こんな「絵文字」)

(作り手の思いが伝わってきました)

防災訓練

令和3年11月29日(月曜日)

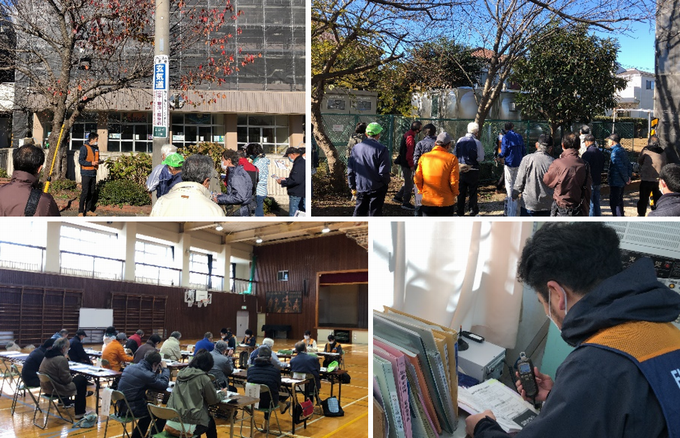

昨日28日,法西小を会場として防災訓練(➡正確には船橋市総合防災訓練)が行われました。11の自治会・町会より代表者16名,船橋市から職員6名,本校からは管理職2名が参加しました。

【訓練の概要】

・シェイクアウト訓練

・情報伝達訓練(MCA無線機を使用※市職員と管理職)

・防災倉庫の確認

・避難所開設・運営に必要な各種業務の確認(アクションシートに従って)

・避難所居住区及び動線の確認

・ペットの受け入れ場所の確認

・要支援者名簿(訓練用)を用いた名簿消訓練

市担当者の案内及び説明のもと,備蓄倉庫や,一般者と体調不良者用の居住区,給水栓や消火栓などについて全員で校舎内外を廻りながら確認していきました。

後半は,避難所開設時の紙管パーティションの設営を行いました。みんなで協力して段ボールでできた円柱を組み合わせ,カーテンを付けて完成させることができました。

最後は,参加者全員で意見交換を行い,今回の目的である「災害時に防災活動が迅速及び的確に実施できる」ための体制について確認しました。

たいへん寒い中での訓練でしたが,多数の皆様にご参加いただき誠にありがとうございました。

(運営アクションシートに沿って確認)

(紙管パーティションを組み立てました)

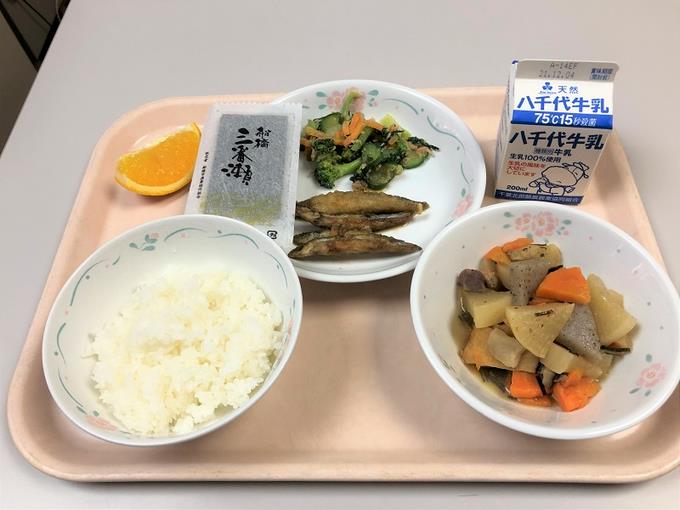

☆今日の給食は「船橋の旬を食べて知る日」メニューでした。今回の食材の主役は『大根』です。たっぷりと煮汁を吸って柔らかくなった大根と一口サイズの豚肉からなる旨煮がたいへん美味しく,さらに,きびなごの甘酢漬けや,ブロッコリーのツナ和え,そして海苔まで付いて,みるみるご飯が進みました。今日もごちそうさまでした!

(船橋の旬メニュー!)

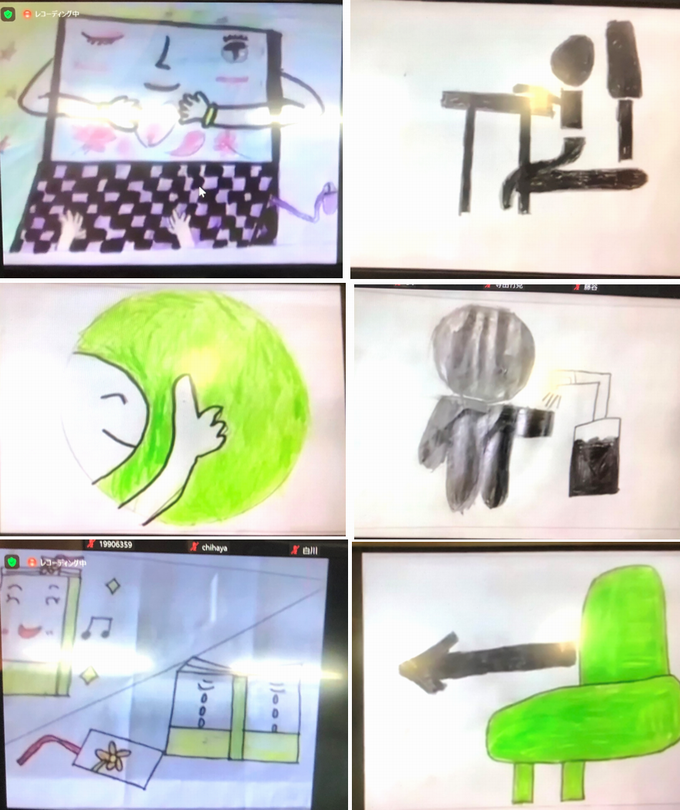

第2回学校評議員会

令和3年11月26日(金曜日)

本日,第2回目の学校評議員会を開催しました。

まず,学校からこれまでの学校生活及び子供たちの様子等について報告を行いました。

次いで,3年2組でちょうどオンライン授業参観をやっていましたので,その様子(『オリジナルの絵文字を発表しよう』)を参観していただきました。他の学級については,時間の関係もあり,今回は廊下を歩きながらさーと教室内の様子や廊下に掲示した子供たちの作品を見ていただきました。

そして,本来ならば来校していただき生演奏を視聴していただいている音楽発表会(今年度は,『ほうにしリズム発表会』)と,今年度特別企画として取り組んだ『給食室をのぞいてみよう』の二つのVYRを視聴していただきました。

最後に評議員の皆様よりお一人ずつ,ご感想・ご意見をうかがいました。

・今までに増して,図工の作品(紅葉や墨絵など)が素晴らしかったです。手先を使うということは,日本人に向いている教育だと思います。道具を適切に使う経験も大切にしてほしいです。

・給食について日の目を見るようになってきました。船橋市の給食は全国でも羨ましがられる内容です。動画等で周知することで,ぜひ広く認知されるようになってほしいです。

・給食室での調理の様子を伝えるVTRがよかったです。小学校では,早い時期から温かい汁物が付いた給食が提供されていてありがたいですね。

・リズム発表会では,オーディションに関わったこともあって,ぜひ当日の発表が見たいと思っていました。ボディパーカッション(=体を叩くなど体を楽器にして表現する)などを取り入れるなど,先生方の苦労やがんばりが伝わってきました。

・給食室の映像はとても貴重ですね。シリーズ化などしてこれからも子供たちに給食が作られている過程を見せることで,食への関心がより高まると思います。

・授業参観の様子を見ましたが,先生方が工夫されているのが伝わりました。電子黒板が活用されることで学びのメリットも大きいですね。

温かい言葉に元気・勇気をいただきました。これからの教育活動の励みとし,さらなる学校生活の充実を目指してがんばっていきたいと思います。評議員の皆様におかれましては,本日はご多用の中誠にありがとうございました。

(給食を調理する様子を見ていただきました)

手づくりおもちゃを紹介しよう(2学年授業参観)

令和3年11月25日(木曜日)

今日は,第2学年で,オンライン(Zoom)による授業参観を実施しました。

『手づくりおもちゃ』の発表会です。

紙コップや紙皿,割り箸,トイレットペーパーの芯,ゴムなど身近にあるものを材料にして,子供たちは次のようなものを夢中になって制作してきました。

・ゴムロケット

・コロコロおもちゃ

・糸電話

・ぴょんぴょんガエル

・カラフル円盤

・竹とんぼ

・ロケットジャンプ などなど

ハサミで切り込みを入れたり,カラーペンで絵を描いたり,上手く動くように試行錯誤を繰り返したりしながら,より魅力的な作品へと仕上げていきました。

当初は,オンラインとはいえカメラの向こうで見守ってくれているお家の人のことを思ってかとても緊張していた様子でした。しかし,いざ始まると練習の成果をしっかりと発揮して,動くおもちゃの作り方や遊び方についてとても分かり易く説明することができました。

なお,これまでの課題として声が聞き取りにくさが挙げられていたため,今年度はマイクを使用することで改善を図りました。

説明の最後には子供たちがおもちゃを実演する場面もあって,「おー,すごいっ!!」などと歓声を上げながらパソコンのモニターを見入っておりました。2年生の皆さんのがんばった発表と,創意工夫でいっぱいの作品に大きな拍手を送りたいと思います。2年生の皆さん,ありがとうございました。

☆おもちゃの作り方や遊び方の説明も,

実演したおもちゃも,とっても素敵でした!!

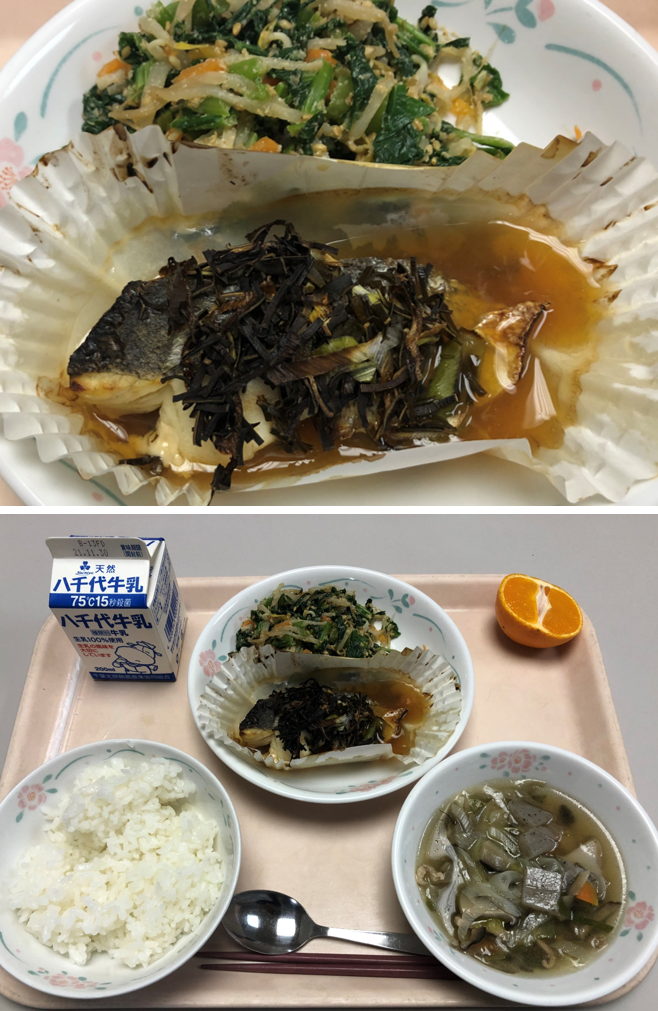

和食の日

令和3年11月24日(水曜日)

11月24日は,語呂合わせで,1124(いいにほんしょく)から,『和食の日』とされているそうです。

そこで本日の給食では「船橋産のお米を味わう日『こしひかり』&和食を味わう日」との趣旨でメニューが提供されました。

≪メニュー≫

・すすぎの酒蒸しねぎポン酢かけ

・ごま和え

・けんちん汁

・みかん

和食には欠かせないのが「だし」です。「だし」は,こんぶやかつお節,煮干し,椎茸(しいたけ)などを煮出した汁で,だしに含まれるうま味が和食の基本の味となっているとのことです。

また,今日の使われたお米は,豊富小学校近くの農家の方が作った「こしひかり」と呼ばれるお米だそうです。(普段は「ふさこがね」と呼ばれるお米です。明日は,船橋産の「粒すけ」というお米のごはんが提供されます。)和食の日にふさわしい工夫された献立に美味しい給食,ごちそうさまでした!

≪給食所感より≫

船橋産米&和食をすっかり堪能しました。“こしひかり”は,見た目も味も食感も素晴らしいですね。そこに鱸(すずき)の酒蒸しに,ごま和え,けんちん汁と豪華なおかずが並び,一口ずつ幸せを感じながら美味しくいただきました。ねぎと昆布がたくさん入ったポン酢で食べる鱸(すずき),鰹(かつお)の香り豊かなな薄塩味のけんちん汁,シャキッとした新鮮な小松菜などの野菜豊富な胡麻和えに,甘―い蜜柑までついて,『和食』を満喫しました!

(すっかり和食を堪能しました)

船橋をきれいにする日 / 全校朝会

令和3年11月22日(月曜日)

昨日21日午前中に,「船橋をきれいにする日」の活動が行われました。5月に実施した「クリーン船橋530の日」に続く活動となります。

道端に散乱する空き缶,空き瓶,ごみ等を清掃することで,街(地域)をきれいにするとともに,ポイ捨てをなくそうという趣旨の活動で,今回で41回目を迎えました。

PTA530推進委員の雑賀様,連合町会会長の井上様をはじめ,多数の町会・地域の皆様のご協力のもとに無事終了することができました。

朝早い時間帯からご尽力いただき,誠にありがとうございました。

(地域ぐるみでの清掃美化活動,ありがとうございました!)

【11月全校朝会 校長講話より】

全校児童のみなさん。こんにちは。

もうすぐ師走。楓(かえで)や銀杏(いちょう)の樹木が落葉し,街にはちきれいなイルミネーションが彩るなど,冬支度が始まる季節です。

そして,令和3年も残すところ40日,学校に登校する日だけをみると,残り22日となりました。

12月は,一年間の振り返りの時期でもあります。

「振り返り」というのは,自分が,「できるようになったこと」や,「まだまだだからがんばろう」など,これまでの自分を見つめ直すことで,とても大事な行動です。なぜなら,次への目標や,これからやるべきことがはっきりと見えてくるからです。

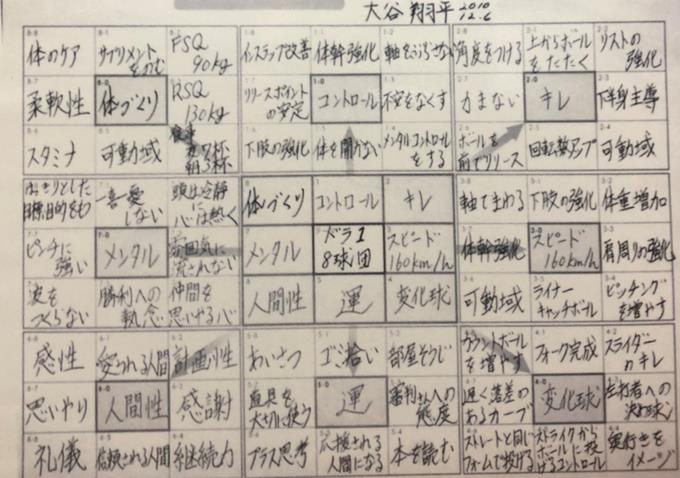

自らの行動を振り返り,毎日振り返ったことをノートに書き留め,大切なポイントや,具体的に何をするかをはっきりとさせてきた人がいます。その人は,先週18日に,アメリカ大リーグでMVP,つまり最も優秀な選手に選ばれました。投票した30名の記者全員から,満票でMVPに選ばれるという快挙だったそうです。誰だかわかりますか?そう,大リーグエンゼルスの大谷翔平選手です。今日は「大谷選手に学ぶ」というテーマでお話をします。

みなさんも知っての通り,大谷翔平選手は,『二刀流』といって,「投げる」「打つ」の両方で優れた成績を残しました。投げてはチーム最多の9勝,打ってはホームラン46本,走っては26個の盗塁という,歴史的な大活躍でした。

実は,大谷選手の二刀流は,最初は「無理ではないか」という声もあったそうですが,あきらめず,野球に打ち込み,体力と技術を向上させたそうです。

このような輝かしい成績を残せたのは,大谷選手の生まれ持った才能もあるかと思いますが,それ以上に,本人の『強い意志』と,『たゆまぬ努力の賜物』であると思います。

そして,校長先生が深く感銘を受けたのは,大谷選手が高校時代から,次のような目標を立てて生活を続けてきたことを知ったからです。

大谷選手は,叶えたい目標を明確にし,それを達成するための具体的な項目を【目標達成シート】に書き込みました。

このシートは,「マンダラート」とも呼ばれ,夢を中心に置き,9×9の合計81マスに具体的な目標を書き込んだものです。 大谷選手が中心に書いた夢は「8球団からのドラフト1位指名」でした。

この夢を達成するために必要なこと,「体づくり,「人間性」,「メンタル」などが周囲の8つのマスに書かれ,更にこれらを達成するための具体的な目標が,それぞれ8つずつ記入されています。校長室の入口に掲示していますので,通りかかったときにぜひ見てください。

特に感心したのが【運】というところです。そこには,こんな目標が書かれています。

・挨拶

・道具を大切に使う

・本を読む

・プラス思考

さらには,

・部屋の掃除

・ゴミ拾い

・審判さんへの態度

・応援される人間になる と続きます。

運を引き寄せたり,幸運に出会うために,野球だけでなく,ものや人をとても大切にしていることがわかります。このような所にまで目を配,気を配ってきたからこそ,多くの人に高い評価を受け,愛されるようになったのでしょう。

この他にも大谷選手の生き方で心に響いたこと。それは,大谷選手は,心臓の病気と闘っていた川崎翔平ちゃんという1歳の赤ちゃんを訪ねて,「がんばれ」と温かい声をかけたり,サインボールを送って「野球やる?」と笑顔で呼びかけたりしたことです。新聞記事で知り,大谷選手の人柄,優しさに感激しました。

MVP受賞のインタビューでは,「憧れになれるように頑張りたい」,「ここからが勝負の年だと思うのでもっともっと頑張りたい」と答えているのがとても印象的でした。

今日は『大谷選手から学んだこと』というお話をしました。

大谷選手の様に,どんな時も,毎日を楽しみ,笑顔でユニフォームに袖を通す,そんな生き方を,校長先生も見習いたいと思います。

まずは,仕事に打ち込む姿勢や,人やものへの接し方など,真心を込めて,丁寧にやっていこうと思います。

以上でお話を終わります。

(大谷選手の目標達成シートより)

PTA美化委員活動

令和3年11月19日(金曜日)

今日は午前から,PTA美化委員による環境整美活動が行われました。

今回は花壇周辺(プール入口~芝生広場入口周辺)を中心に,除草や落ち葉拾いをしてくださいました。

先月のトイレ清掃同様に隅々まで丁寧に作業してくださり,すっかり整美されました。現

在,外壁工事中のため迂回のための通路と重なるところもあったので,たいへんありがたく思います。

早い時間帯から多数の方々にご尽力いただき,誠にありがとうございました。

(美化委員の皆様,いつもありがとうございます。)

認知症サポーター養成講座

令和3年11月18日(木曜日)

第4学年の子供たちが『認知症サポーター養成講座』を受講しました。

この講座は,「認知症に関する正しい知識を身に付けるために、認知症の原因や症状、また認知症の方及びその家族への接し方について学ぶ」ことを目的としています。船橋市法典地域包括支援センターよりお二人の講師をお招きして実施しました。

まず,認知症とはどのような症状なのか,DVDの映像資料を視聴しながら理解を図っていきました。視聴後には拍手が起こり,「いいお話だった」の声があちらこちらから聞こえてきました。

次いで,映像資料を振り返りながら,場面ごとに講師の先生が解説を加えたり,子供たちに質問を投げかけたりしていくことで理解を深めていきました。

≪概要≫

・認知症になると,人や場所,新しいことなどがわからなくなってしまう。すぐ忘れてしまう。

・そんな時は,優しく「何がしたいのか」気持ちを考え,一緒に行動してあげよう。

・認知症になっても心は生きている。

・日本はこれから超高齢社会になっていく。認知症の人はどんどん増えており,誰もがなる可能性がある。

そして,通常ならばグループワークを行うのですが,感染症に配慮し,今回は一人ずつ配付されたワークシートに,「公園で偶然会った近所のおじいちゃん,自宅と反対側に向かってキョロキョロ様子を見ながら歩いている…,心配になったので声をかけてみましょう。どうやって声をかけますか?」という問いについて考えを書き込んでいきました。

≪子供たちの発表から≫

・「おじいちゃん,どうかしましたか?」

・「おじいちゃん,通り過ぎていますよ。一緒に家までいきましょう。」

・「大丈夫ですか?ついてきてください。家まで送りますよ。」

などと声を掛けて,家に連れて帰ります,という子供たちの優しくて勇気ある決意表明を,すっかり感心して聞いていました。

最後に本日の振り返りを行い,これまでのオレンジリングに代わって令和3年度から配付されることになった認知症サポーターの証である「認知症サポーターカード」が渡されました。

認知症サポーターとは、認知症を正しく理解して、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者のこと。特別に何かするというものではなく,その人なりのできることで手助けすることが大切であることを学びました。

認知症なると,今までできたことができなくなってしまうことで,悩み元気がなくなってしまうのだそうです。そんな時に周囲の人たちが温かく優しく接することが,認知症の進行を遅らせることにつながるとも話されていました。

逆に,認知症の人が失敗したとき,責めたり怒ったりすることで症状が悪化してしまうそうです。

間違いや失敗があっても,「大丈夫ですよ♡」と優しく声を掛けられるような自分で,家庭で,そして地域でありたいと心から願いました。講師の先生方,本日はありがとうございました。

(優しさや思いやりの大切さを学びました)

6校連絡会 / 1000か所ミニ集会

令和3年11月17日(水曜日)

本日,6校連絡会が開かれました。

今年度から,塚田南小が加わって,行田中,行田東小,行田西小,塚田小,法典西小の6校で構成されています。本校からは,初本会長,安藤副会長,校長の3名が参加しました。

各小中学校の様子や最新の情報,PTA活動の活動経過等についての報告がありました。どの学校もこれまで感染症対策に留意しながら,工夫して学校行事や,修学旅行,校外学習等に取り組んでいるのがわかりました。

パラリンピック閉会式でドラム演奏のパフォーマンスを行った後藤さんや,けん玉の世界大会で優勝,世界チャンピオンとなった千葉さんの話題なども出されました。地元行田中学区の児童生徒や卒業生が輝かしい活躍をされていることを誇らしい気持ちで聞いておりました。

引き続いて「1000ヵ所ミニ集会」が開催されました。

講師は,親業訓練協会シニアインストラクターの式場敬子先生です。

「自分で考える子供を育てる」をテーマに約40分間の講演を行っていただきました。

≪概要≫

・子供たちの気持ちを理解し、親の気持ちが効果的に届くには、どんなコミュニケーションをとればよいのかを考えていきましょう。

・子供が困っているとき,コミュニケーションを阻む障害になる対応の仕方について,ロールプレイングを通して考えてみましょう。

・効果的なコミュニケーションとは,

(1) 沈黙,あいづち,促すなどの受動的な聞き方で

繰り返す,言い換える,気持ちを汲むなど能動的な聞き方で

(2) 三部構成のわたしメッセージ

〇子供の行動(事実を非難がましくなく)

〇自分(親)への影響(具体的に)

〇影響に対する感情(率直に)

謝辞の中で,小池塚田南小校長より,

「『子供の話をしっかり聞いてあげること』,『親がしゃべり過ぎないこと』も大切です」というお話もありました。

本日の『親業』を主とした学びについて,これからの生徒理解,生徒指導に役立てていきたいと思います。講師の式場先生,当番の行田東小の先生方,本日はたいへんありがとうございました。

(『親業』についてレクチャーを受けました)

てのひら どうぶつえん てのひら すいぞくかん

令和3年11月16日(火曜日)

今回は,『てのひら どうぶつえん てのひら すいぞくかん』を紹介します。

1年生の作品です。

廊下には,いろいろな生き物がいて,本物の動物園や水族館に優るとも劣らないくらい楽しい世界が広がっています。自分の掌(てのひら)から生まれてきた生き物たち。その発想,そして鮮やかな彩色が本当に素敵です!

【作品解説より】

てのひらを えのぐで スタンプしてみたら・・・。

どんなどうぶつ,いきものができたかな?

(Wonderful animal world ~掌から生まれた素敵な動物の世界~)

お米づくり

令和3年11月12日(金曜日)

5年生が総合的な学習で育ててきた稲が,約5か月の月日を経ていよいよ黄金色になり,先日稲刈りをしました,との報告がありました。

ペットボトルを使った栽培だったので,量的には必ずしも十分ではありませんが,稲からお米を収穫するまで“お米づくり”の一連の流れや苦労などについて体験的に理解することができたかと思います。この後,お米マイスターの方に来ていただき,『脱穀』の体験もします。

食べ物の大切さやありがたさとともに,時間をかけて育てることの大変さ,大切さ,そして楽しさを実感する機会になるといいなと思います。

(しばらく干した後で脱穀に入ります)

3年生が消防署(行田分署)見学に行ってきました。

残念ながら建物の中へは入れませんでしたが,消防車両や救急車を見学するとともに,車両の特徴や機能などを教えていただきました。あっという間に時間が過ぎていきましたが,みんな話をよく聞いて,びっしりとメモを取っていました。教室で勉強したことを,実際の目で見て確かめるなど,社会科の学びを深めることができました。

(消防署見学に向かう3年生。正門前で)

青空の下で

令和3年11月11日(木曜日)

澄み渡る青空の下,子供たちがグラウンドで元気いっぱい体育学習に取り組んでいました。

6年生は,『走り高跳び』に,4年生は『サッカー』に取り組み,それぞれ,高さに挑戦したり,仲間とパスを回したりして楽しんでいました。

意欲的な表情で仲間と声を掛け合いながら,一生懸命活動している姿が随所で見られました。

同じ時間帯に学校応援団の方たちが,校庭のフェンス沿いや,西門付近花壇周辺の除草作業を行ってくださっていました。学校の隅っこにある目立たない場所まですっかりきれいになりました。今年の最後の活動と聞きました。一年間,法西小の環境美化に尽力してくださり,本当にありがとうございました。法西小一同を代表してお礼申し上げます。

(青空の下,体いっぱい動かして取り組んでいます)

(隅々まできれいになりました)

「きゅうしょくだいすき」(=栄養士が発行している毎日の給食に関するお便り)

によると,今日は,『鮭(さけ)の日』なのだそうです。

「んっ?」と一瞬頭の中を?がよぎりましたが,説明を聞いて腑に落ちました。鮭の字の右側つくりをよく見ると,「十一十一」となっているためです。「なるほど!」と思いながら,大きな身の,カリッとした衣に包まれ濃厚なソースがかかった「秋鮭のフライ」を美味しくいただきました。 ごちそうさまでした!

剪定 ありがとうございました!

令和3年11月10日(水曜日)

紹介が遅くなってしまいましたが,今月初めに事務職の末吉先生が,西門周辺の樹木の剪定を行ってくださりました。先月にも正門付近の『槇の木』を剪定していただいております。

まるで職人のような枝の裁きぶりに驚くとともに,外観もスッキリ美しくなり気持ちよく通行できるようになったことをとても喜んでおります。本当にありがとうございました。

(美しい樹形に整えられました)

昨日は「千葉県教育研究会道徳教育部会」の出張があり,午後から千葉市の松ヶ丘という所へ出かけていました。

往路,高速道を進んでいくと,急に雨が激しくなり,視界がとても悪くなりました。慎重し過ぎる程の運転で何とか到着したものの,研修中も会場となった体育館屋根に雨が強く叩き付け大きな音が響いて少し怖かったです。法西小へ電話を入れると船橋地域の気象状況はそれ程でもなく,児童は無事下校しましたとの報告を受け,ひと安心でした。

コロナ禍をはじめ,温暖化の影響による異常気象(強雨・豪雨)や,ここ最近の頻度の増してきた地震など,自然の脅威を感じる場面が多くなってきたように感じます。自然を制御することはできませんが,どうか世の中の人々が日々穏やかに生活できるように心から願うとともに,環境問題等について考えたり実践したりする機会を設けていければと思っています。

〔みんなが持続可能な社会の創り手に〕

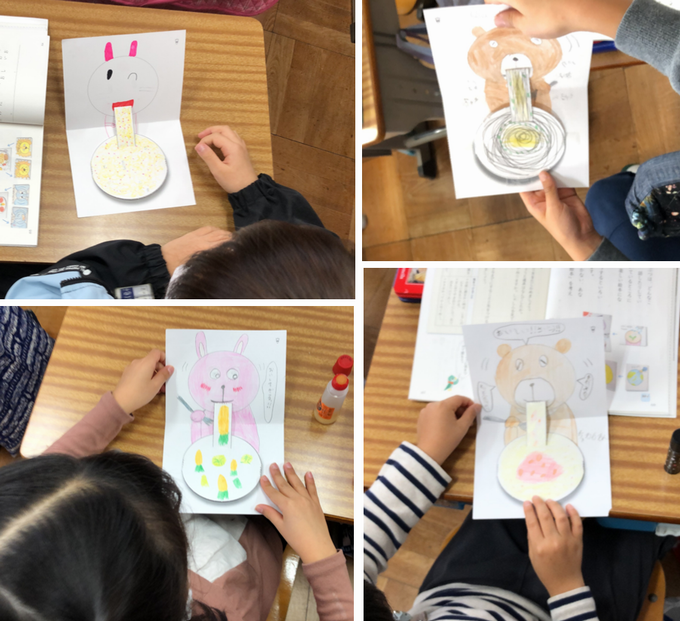

『しかけ絵本を作ろう』

令和3年11月9日(火曜日)

先日校内を巡回していると,2年生が『しかけ絵本』を作っていました。

『しかけ絵本』とは,本にしかけがしてあって,開くと絵が飛び出したり,動いたりする本です。制作活動ですが実は図工ではなく,国語学習の一つとなっています。

これまでの学習で,説明文の書き方や工夫などを見つけてきました。そして,学習の仕上げとして自力で「しかけ絵本」の制作に入りました。主な材料は,台紙,しかけの紙,おさらの紙の三つです。

作っているときも国語の教科書を開いて,記述された手順に沿って描いたり,折ったり,貼り合わせたり,差し込んだりしながら仕上げていきます。一連の活動を通して,説明文の読み取りを深めていきます。

子供たちは思い思いに,『お腹を空かせた動物がおいしそうにご飯を食べて笑顔になる』,というしかけの作品を仕上げていきました。途中,何度も試しながら,しかけがうまく動くように修正していました。世界に一つしかないとても可愛らしい作品が,次々に完成していきました!

(動物たちがパクっと食べる姿が本当に愛らしいです!)

英語学習(研究授業)

令和3年11月8日(月曜日)

先週5日(金曜日)に実施された英語科の研究授業の様子を紹介します。6学年熊谷学級での展開です。講師として市教育委員会より佐藤先生,そして,前校長の掛村先生(現 指導課長)にお越しいただきました。

掛村先生においては公務多用の中,時間を作ってくださり誠にありがとうございました。先生方とすれ違いざまには,一人一人の先生に声を掛けてくださり,教職員が一段と元気になっていくのがわかりました。

6年生の廊下を通過した際には,子供たちが「あーっ!」と驚いた様子で教室から出てきて,明るく,そして礼儀正しく挨拶を交わしていました。

「僕が着任した時の2年生で,休み時間などよーく遊んだのでとっても印象深い学年の子供たちなんです!」とおっしゃられていた掛村先生,久々の法西小の子供や先生たちとの再会が本当に嬉しそうでした。

≪授業の概要≫

○テーマ: We all live on the Earth.

○目標:

・地球に暮らす生き物について,生き物どうしのつながりや特徴,環境などの情報を聞き取ったり,伝え合ったりすることができる。

・生き物や環境に興味をもったり,自分の考えを広げたりしようとしている。

(1) Opening & Song

・みんなで明るく挨拶を交わしたり,Chant(チャンツ)を口ずさんだりして,笑顔いっぱい,いい雰囲気ができてきました。

(2) Today’s point & Practice

・Today’s lesson is “Let’s introduce endangered species.”

『動物保護団体の人になったつもりで絶滅危惧種を紹介しよう』

(3) Activities

≪基本形の会話文≫

全員:Hello,Sea turtles are an endangered species.

A:Where do sea turtles live?

B:Sea turtles live in the sea.

C:What do sea turtles eat?

A:Sea turtles eat jellyfish.

B:Sea turtles are big.

C:The sea water is not clean.

全員:Let’s clean The sea water.

Thank you for listening.

このあと子供たちはグループ毎に,自分たちが取り上げた生き物について伝えたいことを英語を用いて意欲的に紹介していきました。少しハイレベルな内容で難しいところもあったかと思いますが,これまでに繰り返し練習してきた成果を発揮し,みんなの前で少し緊張しながらも,Clear Voice(クリアーボイス),Eye Contact(アイコンタクト),Speed(スピード),Gesture(ジェスチャー)などに留意しながら,聞き手に分かりやすく伝えていました。

ALTの先生から,“Great”,“Excellent” など高評価をもらったことで,みんな達成感を感じ,教室中に笑顔が溢れていました。もちろん私も,あまりの子供たちの活躍に手のひらをいっぱいに叩いて大きな大きな拍手を送りました。

(4) Thinking

地球環境について,熊谷先生から「およそ13分に一種が絶滅しているそうです」との説明を聞いた子供たちからは,「やばっ,それは大変だ!」という声が聞こえてきました。

地球環境について考え,英語を使って伝え合い,益々地球環境について興味・関心が広げたり深めたりすることができた良い授業だと感じました。

またひとつ本校の研究主題である『他者を尊重し,自律的主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする子供の育成』に迫ることができたと自負しております。4組のみなさん&熊谷先生,素晴らしい授業展開を,講師の先生方には適切なご指導ご助言を,ありがとうございました!

(生き物どうしのつながりを,英語を使って紹介しました)

(授業改善に向けて活発に意見が交わされました)

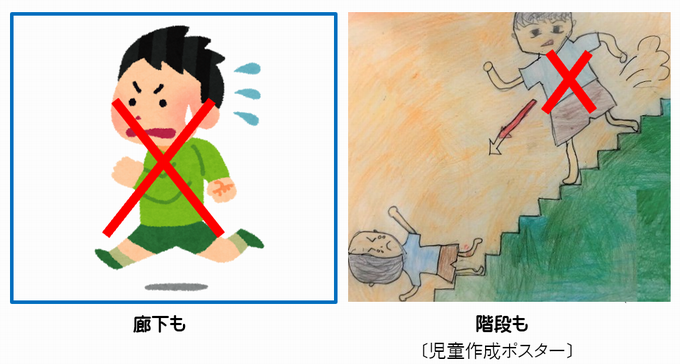

児童会だよりより

令和3年11月5日(金曜日)

5,6年生は,よりよい学校づくりに向けて各委員会に所属し,常時または定期的に活動に取り組んでいます。

先日,『児童会ニュース第4号』が発行されました。内容が重複してしまいますが,子供たちががんばっている活動について紹介います。

児童会では「廊下の歩き方」を重点に掲げました。

~みんなが安全に過ごせるように正しい廊下の歩き方をしよう~

具体的な活動として10月下旬より,月・水・金曜日に見守り活動を実施しています。留意点は「右側を歩く」,「前を向いて歩く」です。

図書委員会では,11月より給食の時間に「本の読み聞かせ」を行っています。留意事項は,「静かに聞くこと」です。お話給食もあります。

保健委員会では,いつも衛生的に学校生活を過ごせるよう,「ハンカチ,ティッシュの携行」を呼びかけています。

音楽委員会からは,次のようなアナウンスがありました。

「ほうにしリズム合奏発表会,お疲れ様でした。どの学年も素晴らしい発表でした。これからも音楽を通して心を伝え合っていきましょう!

就学時健診

令和3年11月4日(木曜日)

本日は短縮3時間授業で下校,午後から就学時健康診断を実施しました。

来春入学予定の,何人かの子供たちに廊下ですれ違った際に,「こんにちは」と声を掛けると,「こんにちは」と声が返ってきて,「挨拶がしっかりできて感心!」と思いながら会場へ向かいました。

入学説明会では,現1年学年主任より「楽しく実りある小学校生活」にするための学校からのお願いや,入学に際して用意していだきたいものなどについて丁寧な説明がありました。栄養士から給食,事務の先生から学校徴収金,教頭先生からは入学式について留意事項等のお話がありました。

続けての講演会では,今年度は元市内小学校長,元幼稚園統括園長を歴任された渡邉登代子先生をお招きし,『小学校に入るにあたっての心構え』と題し,講演していただきました。

≪講演の概要≫

よい小学生が育つ4つのポイント

〇心の中に原風景を

~褒められた,抱きしめられた,一緒に野原でおにぎりを食べた,一緒にきれいな夕焼けを観たなど,愛された原風景が心の中にある子供は強く生きていける~

〇価値視されていることの大切さ

~自己有用感を育むために,あなたメッセージでなく,I(あい)メッセージを届ける~

〇欠点は深いところで,その子の長所につながっている

~落ち着きのない子は,見方を変えれば色々なことに興味・関心のある子。子供を多面的に見て,自信を持たせ,やる気を引き出していく~

〇責任を他者に求めない

~結果については常に自分に向けてみる。責任を他者に求める姿を見て,子供も他者のせいにするようになってしまう~

体育館で入学説明会及び子育て講演会に参加していたので,各教室への巡回はできませんでしたが,「子供たちは,グループごとに担当の先生の話をしっかりと聞き,落ち着いた態度で行動していました」と,養護教諭から報告を受けました。また,昨年度は,VTR(映像)での実施でしたので,対面式で実施できたことも嬉しく思っています。

説明をお聞きになり,わからないことや,心配なことがありましたら,いつでも学校までご連絡・ご相談ください。本日は,ありがとうございました。

来春4月,子供たちが元気に入学してくることを教職員及びPTA一同,心待ちにしています!

(渡邉先生,保護者の皆様,PTA役員の皆様

本日はありがとうございました。)

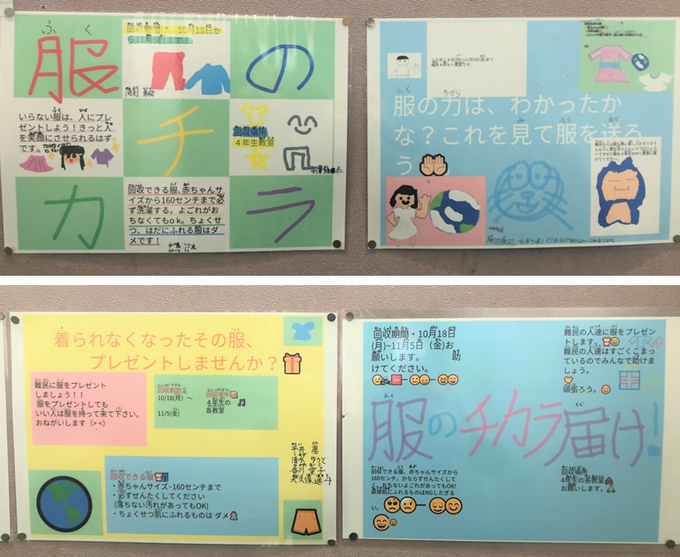

服の力 プロジェクト

令和3年11月2日(火曜日)

校舎西側階段踊り場には,4年生が総合的な学習で作成した『ポスター』が掲示されています。

以前(6月28日)にも掲載しましたが, 4年生は総合的な学習の時間で“SDGs”(=エス・ディー・ジーズ: Sustainable Development Goals”の略称。日本語で『持続可能な開発目標』)の学習に取り組んでいます。

U N H C R ( 国連難民高等弁務官事務所) とファーストリテイリングによる,小・中・高校生が対象の参加型の学習プログラムで,具体的には出張授業を受けたのち,子供たちが主体となって校内や地域で着なくなった子ども服を回収する活動になります。

≪具体的な活動≫

・ポスターを作って校内に掲示するなどして,服の回収を呼びかけます。

・集まった服を指定の段ボール箱に詰め,発送します。

(届けよう、服のチカラプロジェクト 事務局通信より)

さらに,このプロジェクトでは集めた服を世界の難民の子供たちに送る活動へとつながっていきます。

子供たちは,たくさんの服を集めるために,キャッチーな言葉や惹き付けるイラストを考え,タブレットでポスターを仕上げました。"困っている人たちを笑顔にしたい",そんな気持ちのこもったポスターが完成しました!

(子供たちの笑顔を服の力で!!)

もようづくり

令和3年11月1日(月曜日)

校舎西側階段踊り場には,3年生が算数の『もようづくり』で取り組んだ絵が掲示されています。コンパスを使って線を描き,色を塗って素敵な模様や絵に仕上げました。

コンパスで,円を描いたり,長さを測ったりする勉強をしてきましたが,最初のうちはうまくコンパスが扱えず,きれいに円が描けないことも度々ありました。コンパスのつまみ部分を持ってクルリと回転させるのですが,その時の力の入れ方によっては,針が滑ったりずれたりと,簡単そうに見えてなかなか難しいです。

それでも子供たちは何度も練習して少しずつ上達してきました。色鉛筆できれいに彩色されたアーティスティックな作品揃いです。

(コンパスを使って模様を描きました)

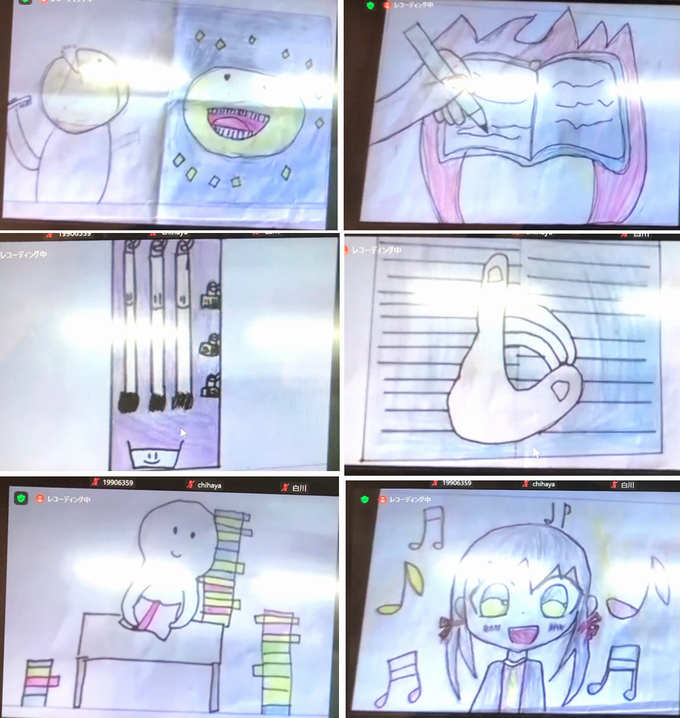

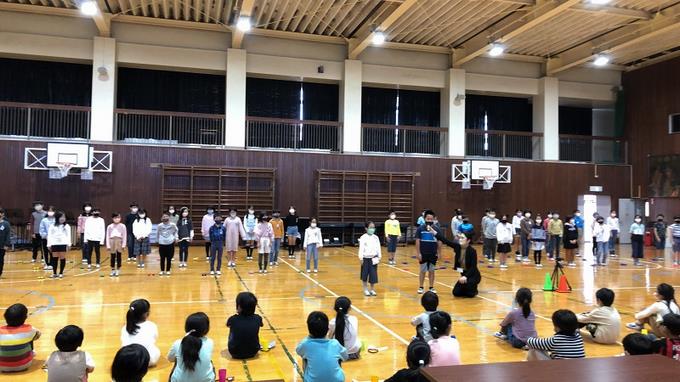

ほうにしリズム合奏発表会

令和3年10月29日(金曜日)

【ほうにしリズム合奏発表会 講評より】

心を一つにして創り上げた「ほうにしリズム合奏発表会」が今,終わろうとしています。どの学年もたいへん素晴らしい演奏でした。校長先生は,大きな感動を覚えているところです。

これまで毎日のように,1時間目から6時間目にかけて,体育館から,みなさんの奏でる軽快なリズムの音が聞こえてきました♪♪♪ カスタネットやタンブリン,プラスチック製のコップ,6年生に至っては,さまざまな楽器を用いて,それぞれの音色をきれいに響かせていましたね。

事務室の先生方と「あれっ,また今日も一段と上達していますね!」,そんな感想を毎日言い合っていた程,めきめきと上達していくのがわかりました。体育館に練習風景を覗きに行くと,思わず,手が動き,足が動き,気が付いたら体がスイングしている,なんてこともよくありましたよ。

感染症が拡大し,音楽発表会が中止になった学校も多いと聞く中で,法西小では,音楽担当の土井先生やみなさんの担任の先生方が「何とか音楽の楽しさや,仲間と心を合わせて演奏する喜びを味わわせたい,そんな思いから,今日の発表会が企画されました。

こんな時だからこそ,みんなで手を取り合い,お互いを思いやり協力してやり遂げることが大切だと考えたわけです。

今日の素晴らしい演奏とともに,これまでの『仲間とともに最大限の努力』する姿,つまりクラスや学年で,「最高の演奏ができるように」という強い意志をもって,真剣に練習を重ねてきたことからこそ,今の深い感動につながったのだと思います。

1 年生の『アンダー・ザ・シー』】は,映画『リトル・マーメイド』の曲ですね。

思わず踊りだしたくなるような演奏で,自然に体がスイングしてきました。周りを見ると,ほかの先生方も体が揺れていしました。いちばん揺れていたのは山﨑先生でしたよ。カスタネットでいろいろなリズムを刻み,心地よい音が響きわたっていました。リズムを合わせるのが大変だったと思いますが,一生懸命練習し,しっかり合わせることができましたね。タイミングをずらして腕を上げるところなど,工夫したところも,素敵でしたよ。なんだか,海の中をすいすいと気持ちよく泳ぎ回っているような気分になりました。

【1年生『アンダー・ザ・シー』】

2 年生の『ドラえもん』は,皆さんおなじみの星野げんさんのダンス曲ですね。

全員がタンブリンを使って,リズムを上手に合わせていましたね。

シャン,シャン,シャンシャンシャンと,優しく叩いたり,力強く叩いたり,また,肘や頭,腰,そして隣の人のタンブリンを叩いたり,さらには,シャラシャラさせなかせらウエーブを作ったりと,工夫した動きもあって「すごいなあ」と思いました。

【2年『ドラえもん』】

3 年生『トライ・エブリシング』は,ウサギの警察官“ジュディ”が活躍する映画「ズートピア」の曲ですね。色とりどりのカップ,ウサギの耳などのアイテムが目を引き付けます。テンポの速い曲ですが,リズムに合わせてスピード感溢れるカップの操作や移動,合間に打つ手拍子が素晴らしかったです。まさに「聞いて楽しい,見て楽しい」演奏でした。「失敗しても何度でもがんばる」という意味の込められたこの曲を聞いたことで,たくさんの元気・勇気をもらいました。

【3年『トライ・エブリシング』】

4 年生,『フレンド・ライク・ミー』は,映画『アラジン』の曲ですね。エンターテイナーになろう」を学年の合言葉に練習に励んできたと聞いています。モンキータンブリンやマラカスをシャリシャリ響かせながら,立ったり座ったり,跳ねたり移動したりと,躍動感あふれるダンスを踊りながらの演奏は,まるでミュージカルを見ているようでとても素敵でした。

【4年『フレンド・ライク・ミー』】

5 年生の『dynamite』は,全世界のヒットチャートで一位を記録するなど,世界的人気のある曲だそうです。練習を通しても,協力すること,励まし合うことを大切にしてきたと聞いています。とても立派ですね。『Dynamite』のタイトルにふさわしく,迫力あふれる演奏でした。リズムがずれないように一人一人が注意して演奏する姿がよく伝わってきました。ボディパーカッション,カスタネット,トライアングルの音の重なりがとてもきれいでした。最後のシーンで,全員が中央に集まり,ポーズを決める姿は,とても無格好よくて,まさに圧巻という感じがしました。

【5年『dynamite』】

6 年生は『群青』。さすが最高学年です。決して単調ではない旋律を奏でるのは,本当に大変だったかと思います。初めのころは,大丈夫かな?と少し心配もしましたが,余計なことでした。

6年生の『群青』は,鉄琴,木琴,ハンドベル,トーンチャイム,オルガン,ベースオルガン,ピアノ,小太鼓,シンバル,カスタネット,トライアングル,タンブリンなど,実に様々な楽器の音を,リズムを調和させながら演奏することができていました。美しい響きが,体育館いっぱいに広がり,大空へと届くかのようでした。「できるようになるまで練習を積み重ねる」,

「自分の役割をしっかり果たす」

『群青』のテーマである『挑戦する勇気』をもてるようにする,

などを,高い目標に掲げて,練習を重ねてきたと聞いています。

歯切れのいいリズムが心地よく,6 年生 全員の心が一つになったすばらしい演奏でした。演奏を聴きながら,校長先生も,もう年でこのところ少し前向きさが欠けていましたが,6年生の演奏を聴いて,様々なことに挑戦したいなという気持ちが湧いてきました。6 年生のおかげです。ありがとうございました。

【6年『群青』】

そのほか良かった点として,全員が静かに演奏を聴いていたことがあります。自分が演奏する時だけでなく,友達の演奏を自分事のように聴けたのは,相手を大切する心が育ってきている証拠ですね。

今日は,一人一人が輝いていた素晴らしい発表会でした。最後は,みんなで温かい拍手を送り合って終わりたいと思います。両手を出して拍手の準備をしてください。

⑴初めの会,終わりの会の進行を務めた音楽委員のみなさん,のお疲れさまでした。その頑張りに大きな拍手を送りましょう。

⑵お世話になった音楽の土井先生,担任や学年の先生方に,感謝の気持ちを込めて拍手をさらに大きな拍手を送りましょう。

⑶そして,何よりも力を合わせてがんばった自分たちに,今日一番大きな拍手を送りましょう。

以上で,校長先生からの話を終わります。